以“菌藻共生”为培育基底,以“智能管控”为养殖支撑。眼下,在黑河市爱辉区,首批通过生物絮团改良养殖环境、智能系统实现高效养殖的寒地小龙虾迎来丰收季。个大体壮、肉质饱满,不仅成功填补了北方季节性水产市场的空白,在饕客心中荡起美味涟漪,同时,也探索出了一条“生物生态+科技赋农”的特色发展新路径。

工作人员将小龙虾倒入自动清洗机器中进行清洗

在黑河市爱辉区四嘉子乡克岩生物生产车间内,工人们正围在分拣台旁对刚清理过的小龙虾,按照客户订单要求进行人工分拣,确保产品规格统一,满足客户需求:“我们现在正在清洗、分拣的是给北京客户准备的60g—80g的小龙虾,一共10吨左右,他们在小龙虾还没出笼前就和我们提前预订好的,之后会陆陆续续地发货。”食品加工厂负责人马克岩介绍道。

Q弹带劲、卖相一流,顶级虾货的背后是掩映在绿水青山之下的生物“神秘配方”在发力。作为首批自育虾苗,在成功越冬过后,盘长沟村小龙虾养殖基地也打破了以往投放饲料和化学药水的土办法,改为补充“小球藻类”天然养料,注入“光合细菌”降解氨氮、亚硝酸盐等毒素的新型生物培育手段。这两类自然元素的投入,不仅为虾种营造了一个生态“肥水”生长环境,也为基地节约了养殖成本。技术负责人薛金山说:“按100亩水面来算,每年投饵率要节省4万块钱,药品使用也能节省5000至6000元。而且,水生动物在养殖过程当中,经过水质调节后,它的长势也会更好,要比去年增长5%—10%。”

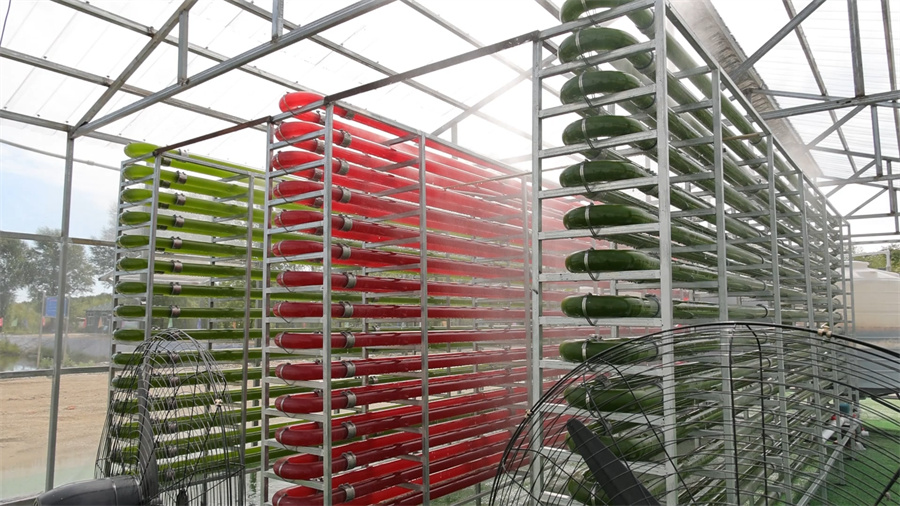

封闭菌藻培养玻璃管道(绿色为“小球藻”、红色为光合细菌)

这套密不透风的菌藻培养神器,管长270米,主体采用玻璃材质制作而成,透明的管道设计,有利于光合作用,从而加速菌藻生长。“玻璃管道中绿色的液体是小球藻,它能给水生动物提供更多的溶氧,还可以形成生物团絮组织。它的蛋白是45%—62%,能给水生生物提供最基础的饵料,它的应用能降低投饵率30%以上。玻璃管道中红色的液体是光合细菌,水生动物在养殖过程中,特别是高密度养殖,会产生大量的粪便和残饵。这些粪便和残饵会转化成氨氮以及亚硝酸盐,对水生动物有很大的害处。而光合细菌是加速分解这些有害的物质,把它转化成有益的成分,这样,也让水生产品变得更加健康,品质更加的好。”技术负责人薛金山说道。

想要好“菌藻”,温度很重要。菌藻最适宜生长温度在30℃—33℃之间,为了让设备里的菌藻疯狂分裂、野蛮生长,养殖基地在设备大棚内还组装了一套自动管控系统,用于控制降温和光照等功能,以此来锁住菌藻活力。而这种智能控制系统,在养殖基地不仅用于菌藻培养,还用于21个小龙虾养殖池塘。据薛金山介绍:在养殖过程中,最难操控的一项工作就是给水体增氧。一般水体缺氧多数会出现在后半夜,因为气温下降,氧气会随着凉气移动散到空气之中,水就会出现缺氧,如果单靠人工启动增氧机,时间是来不及的,所以大部分水产养殖基地都是整宿启动增氧机,而这就造成了能源的极大浪费。为了改善这一情况,今年基地利用水中传感器输送会的数据,及时控制智能系统对水中进行注氧,当每升水体小于5mg溶氧时,增氧机就会自动开启;当每毫升溶氧达到7mg以上,增氧机就会自动关闭,不仅减少了人工,还极大节省了能源。

除此之外,手机上的控制面板还能远程控制投料机,定时定量向水中空投饵料,配合池塘中今年种植的6吨伊乐藻,双管齐下,让小龙虾吃得饱,个头蹭蹭往上蹿。“伊乐藻的第一个作用,是在小龙虾小的时候起到一个保护作用,躲避天敌;第二个作用是作为一个饵料,为小龙虾补充营养。”

黑河市爱辉区西岗子镇盘长沟村寒地小龙虾基地航拍图

在生物技术与智能科技的双重加持下,今年,黑河市爱辉区西岗子镇盘长沟村寒地小龙虾基地预计出笼小龙虾20多吨,营销额达240万元。这一创新养殖模式的成功实践,不仅为黑河市爱辉区特色农业发展提供了新样板,更展现了科技赋能乡村振兴的无限可能,也为东北寒地特色农业发展探索出一条可持续的新路径。(关桐)