《中国经济周刊》记者 王雨菲|上海报道

“一台电脑、一个打印机就行了。”当记者问王中意创业时做了哪些投入时,他快速回答道,“还有这些,”他指了指地上摆放的未拆封的分类垃圾桶,“这是我们跟厂家直接买的,也比较便宜。”或许对于王中意来说,最大的投入其实是对垃圾分类行业的信心和对创业本身的坚定吧。

生活垃圾强制分类在上海已经实施快一个月了,在这一个月里,网友们除了调侃被“逼疯”的上海人之外,还垂涎起了那些垃圾分类催生出来的新职业、新商机——卖到脱销的分类垃圾桶、日渐风靡的厨余垃圾处理器,还有动不动就“月入过万”的代收垃圾网约工……

王中意来自湖南,今年25岁,去年11月份刚刚退役来到上海,从事房屋中介工作。“干中介的话,平常就在小区里面来回转,对小区的环境,发生的各种事都比较了解。”6月起,周边的小区接连开始实行垃圾定时定点分类投放。王中意时常听到一些居民抱怨扔垃圾不方便的声音,就连他自己平时上下班,也会遇到赶不上扔垃圾时间的问题。后来有一天,王中意和做中介的同事王欢聊天聊到了垃圾分类,他们都觉得实行垃圾分类后,一些特定群体会有代扔垃圾的需求,两人一拍即合,认真考虑辞职创业,做专业代扔垃圾业务。于是置办物品,做广告T恤,招募队友,发宣传单,短短几天后,7月1日他们就接到订单,开始了新的工作。

“我对这一块还蛮有信心的,也蛮感兴趣的。”王中意告诉记者,他这个人比较爱干净,他觉得这是一件对环境有好处的事情,而且他相信这项服务需要一个市场的沉淀,自己做好以后,大众会更愿意接受。“创业这条路,我是一定会踏出这一步的。我退役来上海就是为了能创业,实现自己的价值。刚好垃圾分类就出现了,这是政府大力倡导的事情,我们就抓住了这个机会,创造一个服务行业,相当于去做一个帮忙的环节。”

王中意特别向记者强调,他们代扔垃圾并不是代为分类,客户要做好垃圾分类工作,这个习惯还是要养成,他们只是协助客户,而不是鼓励大家偷懒。“当然,我们在垃圾桶前都会再检查一遍,如果没分到位,我们再帮忙分类好进行投放。做好垃圾分类,我们是认真的。”那些未拆封的分类垃圾桶就是他们买来给客户免费提供的,目的就是为了方便客户做好垃圾分类。

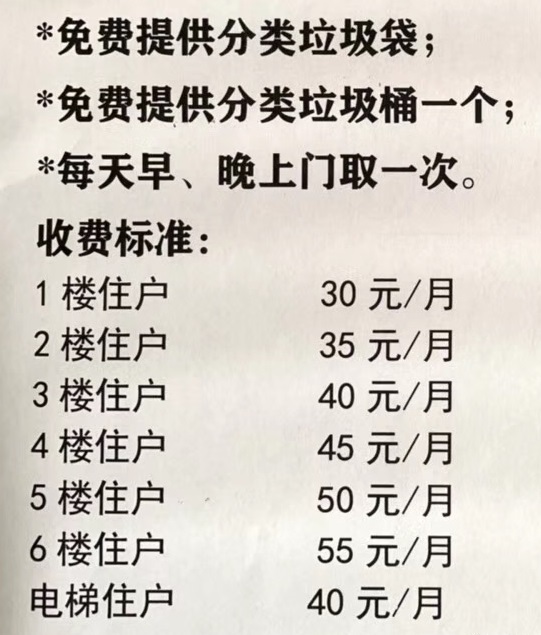

目前他们的客户困扰主要是因为上班族时间赶不及,还有一些是因为老式小区上下楼没有电梯或者垃圾投放点比较绕远,也有人是嫌湿垃圾破袋投放麻烦脏手。王中意团队的代扔服务出现,就解决了这些不方便,而且他们的收费标准非常亲民。相比之下,记者在各类平台上看到的代扔垃圾服务接单价是他们的3倍还多。“我们跟客户都是签合同包月的,每天两趟,平均下来一趟就几毛钱。他们只要在约定时间把分好类的垃圾放在门口就行了。”现在创业刚一个月,他们通过最简单的发传单、朋友介绍等方式,发展了20多家客户,分布在方圆5公里范围内。每天早上8:00到10:00,晚上6:30到8:00,他们骑电动车奔走在各个小区的住户家门口和垃圾投放点之间。

代扔垃圾宣传单定价表

提起网上流传的代收垃圾网约工月入过万这一说,王中意摇摇头,“那是不可能的事,那些有点夸大其词了,而且他们可能是搞回收行业的跟我们还不太一样。”垃圾代扔服务是王中意看中的商机,但他也并不急于求成。“我们这个行业可以说前面没有公司给你对照参考的,我们只有摸着石头过河,自己每天考虑很多,去规划后面怎么发展。”“我现在没太考虑赚钱的事情,万事开头难,前期刚开始做就想赚钱这个可能性很小。我们更加专注于脚踏实地把这件事做好,从一个小的规模成长起来,对这个行业越来越了解,能够做出口碑做出品牌。三百六十行,行行出状元,我给自己的目标就是把代扔垃圾这个服务做好做精就好了。”

近日,王中意告诉记者,他们已经拿到公司营业执照,正式开始运营了。最近,他们一方面在跟附近的物业居委会协商,争取做成被物业居委会认可的典范标杆;另一方面,也在跟几个写字楼洽谈合作计划,短期就会有一个结果。

据Wind资讯数据显示,垃圾分类上海模式孕育75.56亿元市场规模,面对新的行业蓝海,许多人也想分一杯羹。踏实、坚定是王中意给记者留下的印象,垃圾分类这片市场能否给这位年轻创业人他想要的创业发展和经历?“无论如何,我愿意坚持做下去,全国46个城市都要推进垃圾分类了,根据市场需求,根据国家政策,我们一步一步挖掘,一点一点调整,我自己还是很有信心的。”

编审:姚冬琴