《中国经济周刊》记者 王雨菲 | 上海报道

离7月1日《上海市生活垃圾管理条例》正式实施的日子越来越近,“垃圾分类”跃居上海人近期的话题榜榜首。茶余饭后随手要扔的垃圾,都成为他们的日常考题!

“湿纸巾是干垃圾还是湿垃圾?”

“茶叶呢?”

“为什么鸡骨头是湿垃圾,猪骨头却是干垃圾?”

“什么?烟头居然不是有害垃圾?”

上海人全民秒变学生党,在无数与垃圾有关的填空题、选择题中,找回了上学时代复习考试的状态。

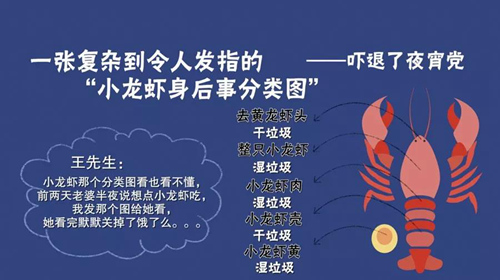

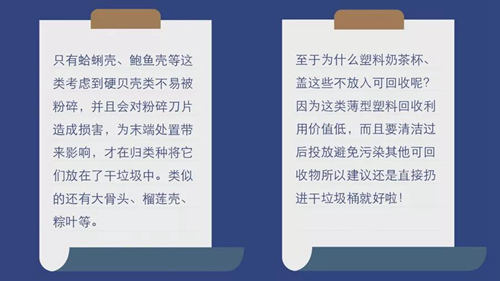

现在上海人的朋友圈里,总有人实时更新着自家小区的垃圾点现状,也总有人分享着垃圾分类的各种段子。炎炎夏日,“肥宅快乐”的源泉——小龙虾和奶茶,都无辜“躺枪”,网友们看过这两样的分类示意图,纷纷表示:算了,我不吃了!

当然这些略带夸张的复杂化垃圾分类段子图,也被上海市废弃物管理处一一辟谣过了。“大家不用过分纠结,在垃圾分类的初期阶段,大家只要大致地判断出是属于湿垃圾或者干垃圾,即使有个别误投,我们也是可以承受的。”上海市废管处表示,重视垃圾分类是好事,但不必过分妖魔化。

垃圾分类这条路可以说是任重道远,人人都知道垃圾分类是大势所趋。中国早在2004年就已超越美国成为世界垃圾第一生产大国。多数上海人都在积极响应这一举措,一方面,此次上海“史上最严”垃圾分类管理条例切实涉及罚款与信用惩戒,另一方面,很多人也期望用自己的行动为整个环境做一份贡献。当然实施初期并不容易,根深蒂固的习惯不容易改变,还有不少人吐槽定时定点投放垃圾的时间不合理、垃圾收集运输环节存在不分类情况等等。

尽管垃圾分类困难重重,但你看到上海全民学习垃圾分类的努力了吗?你看到上海人以往在交通整治和室内禁烟等方面的成果了吗?你看到继上海之后,北京、深圳等超大城市都将进入垃圾分类“强制时代”的趋势了吗?

垃圾分类,这一次,上海人拼了!

漫画 | 刘屹钫

编审 | 姚冬琴