本刊记者 宋杰

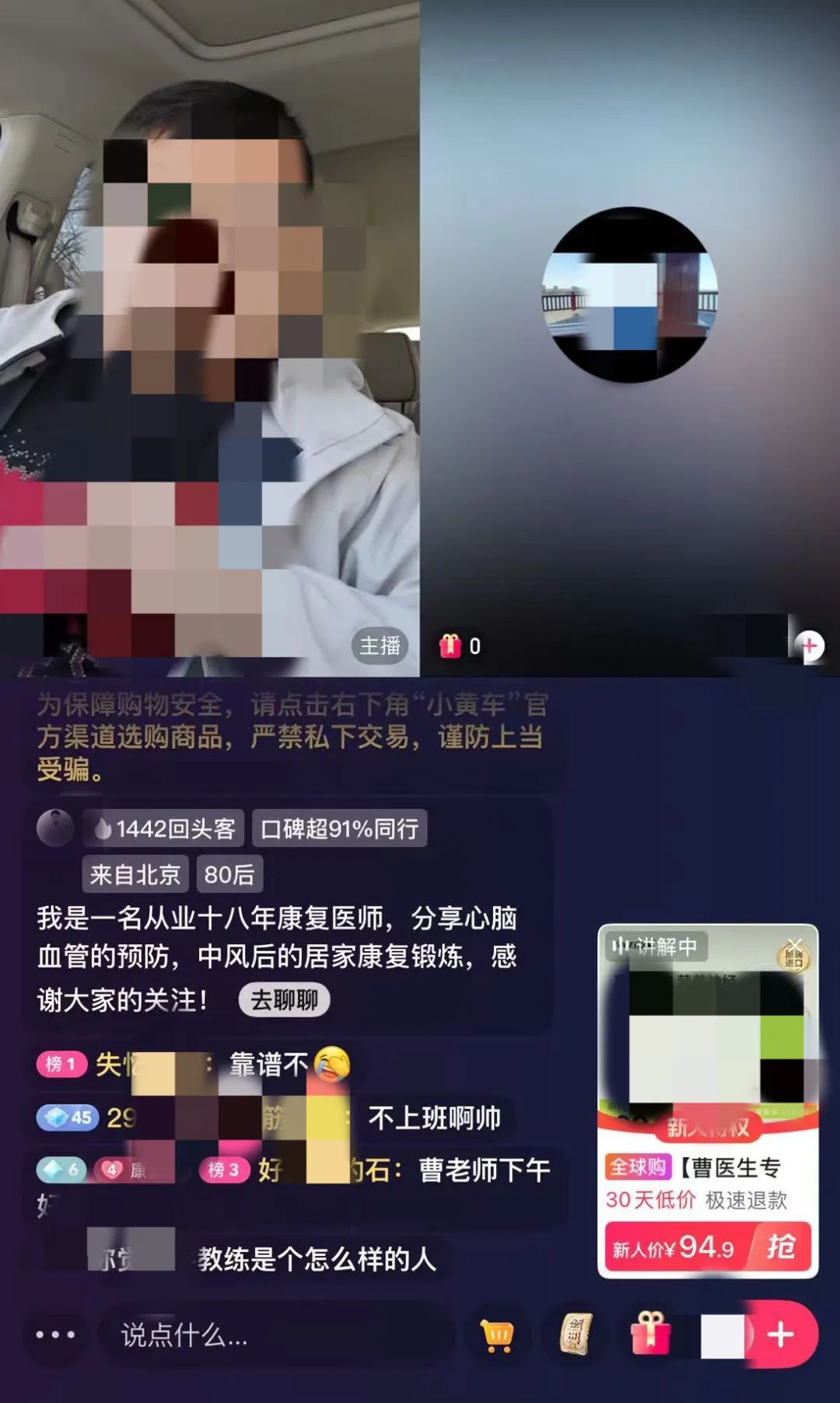

“我是一名从业18年的康复医师,分享心脑血管的预防,中风后的居家康复锻炼,感谢大家关注。”一位认证为“神经康复科曹医生”的主播在科普时,右下角随即弹出的购买链接标注“曹医生推荐款”——某品牌维生素胶囊,售价99.9元/3瓶。

然而记者调查发现,该产品实为普通食品,进入其“康复医生小店”,里面还卖护手霜、爆炸盐、内裤等。

“曹医生”的直播间折射出医生短视频生态的双面性。当医务人员通过动画演示、情景剧等创新形式拆解医学知识时,却有部分从业人员将医疗科普异化为牟利工具,滥用专业权威为商业利益背书。

针对此类乱象,3月底,上海推出全国首个“互联网健康科普负面行为清单”。

明确适用对象为上海市各级医疗卫生机构及其工作人员,划定九类负面行为,涵盖禁止以健康科普形式变相带货、与不良记录 MCN 机构合作等内容,为互联网健康科普行为立规。

科普 “种草” 背后的商业暗线

记者在近期调查中发现,有博主试图“钻空子”。

部分博主通过在个人简介标注 “医院医师”、使用“王院长”“刘医生”等职业暗示昵称,或身着白大褂出镜等方式伪装专业身份。

此外,部分直播间认证信息标注的“执业医师”与实际出镜人员明显不符。

部分医生账号存在明显的跨专业领域内容输出,比如,某认证为泌尿外科医师的账号却在大谈“如果男性脚气用什么药”“女生经常美甲会得灰指甲吗”,实质是在推广同一款药膏。

还有的医生在视频中频繁使用“房事技巧”“壮阳秘方”等敏感词;更有甚者,将医学知识与低俗段子结合,如“为什么男生喜欢黑色丝袜”等话题引发争议。

这类内容虽被平台算法判定为“擦边球”,但通过避开“性暗示”等关键词,仍能持续获得流量推送。

记者以药品厂商代表身份联系某健康管理咨询公司负责人关琳,对方直言其掌握全国多家三甲医院在职医生资源,可通过“知识科普+药品的通用名暗示”方式进行处方药推广。

其运作模式为:医生在短视频中讲解病理时,隐晦提及药品通用名,科普“种草”,引导网民搜索,再通过电商平台完成转化。

“医生拍视频不会展示药盒或品牌名,也不会直接带货,可以规避风险。”关琳说。

该公司提供给记者的刊例价中,详细列出了357个健康科普类主播在抖音、小红书、视频号上认证账号的报价。某头部中医科主播拍摄60秒内视频的含税报价近10万元,某头部健康科普主播60秒内视频报价高达37万多元。

一番讨价还价后,关琳示意记者,如果有30万元预算,可匹配15~20个医生账号,涵盖百万粉丝头部账号与垂直领域腰部账号,这笔预算一般在两到三个月内发完,然后根据播放量和搜索量以及电商转化情况,调整后续合作策略。

关琳还建议,选择“非医生达人”的推广效果也不错。“‘母婴达人’和‘美妆达人’不能直接讲解药品,只能讲解产品的优势。比如美妆博主讲解‘熬夜导致气血不足’,再自然过渡到推荐补血保健品,避开医疗资质审查。”

监管出手,划红线立规矩

去年5月,国家卫生健康委等14个部门联合发文规范直播带货,重点打击违规变相发布医疗、药品、医疗器械等广告,以及散播涉医谣言等违法违规行为。

上海此次推出的“负面清单”,为医疗科普行为划出明确红线,也为全国医务人员网络健康传播树立规范标杆。

我国现行法律已对医疗领域网络行为设定多重约束。法律规定冒充医生虚构疗效诱导消费构成诈骗罪,无资质行医或严重失职导致伤亡分别触犯非法行医罪和医疗事故罪;医师超范围执业(如内科医生开具精神科处方)将面临行政处罚,造成损害需承担民事赔偿。

同时,法律也对医疗广告进行了监管,规定医疗广告禁止承诺疗效或使用医生推荐用语,平台未尽审核义务需承担连带责任。

总之,唯有让医生的专业权威回归公益初心,让流量逻辑服从健康伦理,才能真正构建起“医者善言、公众受益”的清朗空间,让互联网成为守护全民健康的阳光平台。

责编:郭霁瑶

微信值班:周琦 郑扬波

(本文刊发于《中国经济周刊》2025年第7期,内容有删减)