近日,多所高校宣布延长经济金融相关专业的研究生学制。

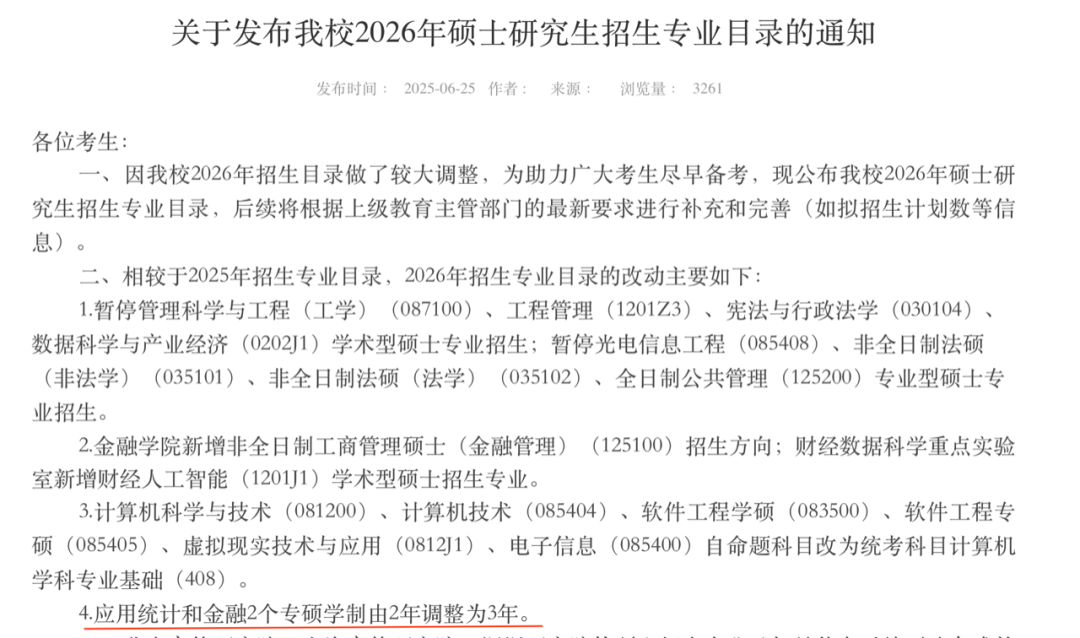

江西财经大学发布的《关于发布我校2026年硕士研究生招生专业目录的通知》显示,应用统计和金融2个专硕学制由2年调整为3年。

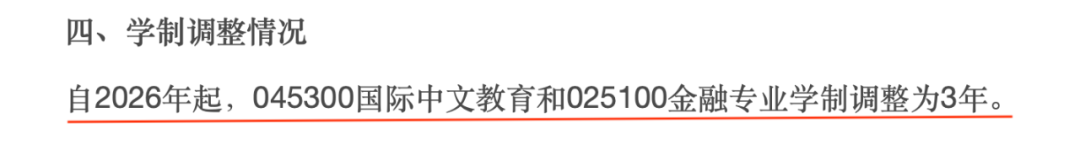

7月初,吉林师范大学发布的《关于调整2026年、2027硕士研究生招生考试专业目录有关事宜的公告》显示,自2026年起,该校045300国际中文教育和025100金融专业硕士学制调整为3年。

实际上,近两年,研究生学制的调整不仅限于经济金融专业,这一趋势表现在更多高校以及更多专业领域。

《金融时报》记者梳理多家高校近期发布的公告信息发现,自2026年起,多家高校的多个专业的研究生学制将延长。

宁波大学法律(法学)(专业代码035102,下同)的学制由2.5年变更为3年(包括全日制专业硕士研究生、非全日制专业硕士研究生)。

华中师范大学拟将全日制社会工作专业(035200)专业硕士研究生培养学制由2年变更为3年。

中央民族大学应用统计专业(025200)的专业硕士研究生学制由2年调整为3年。

南昌大学翻译专业硕士研究生(0551)基本学制由现行的2年调整为3年。

2009年,教育部发布的《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》提到,专业学位研究生的学习年限一般2年,实行学分制。此后,我国硕士学制基本保持稳定,专业硕士(以下简称为“专硕”)多为2~2.5年,学术硕士(以下简称为“学硕”)为3年。

二者的区别主要体现在,专硕以职业需求为导向,培养解决实际问题的应用型人才,更侧重于实践、应用和技能;学硕侧重理论创新与科研能力,课程围绕学科前沿理论和方法论展开。由于专硕学制相对较短,可以更早毕业参加工作,因此成为不少考研学子的选择。

不过,近年来,国内多所高校已开始对研究生学制尤其是专硕学制进行调整,延长学制。目前,已有多所高校全面实行硕士研究生3年制。

“我国研究生教育规模持续扩大,但经济金融等应用型学科长期面临‘学用脱节’问题。2年制专硕因实践环节不足、课程设置滞后,难以匹配金融科技、ESG投资等新兴领域对人才的需求。”南开大学金融学教授田利辉在接受《金融时报》记者采访时分析认为,学制延长旨在重构人才培养逻辑,通过延长培养周期,重塑“知识-技能-价值”转化的链条。

《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》显示,2024年全年,我国研究生教育招生135.7万人,在学研究生409.5万人,毕业生108.4万人。对比2017年研究生招生人数(80.61万人),7年来,我国研究生招生增幅达到68.3%。

“短期来看,学制延长的确可能加剧‘延迟就业’,但长期来看将优化就业结构。举例来说,经济金融专业毕业生需具备‘技术+实务’复合能力,通过3年制的学习和实习能更好匹配市场人才需求。对学生个人而言,将面临学费与时间成本上升,但实践能力提升可增强就业匹配度;对用人单位来说,倾向于招聘‘毕业即可上手’的人才,有可能会相应调整招聘和培训策略。”田利辉表示。

专家认为,未来,研究生教育的趋势将是教育范式转型与产教融合。学硕逐步成为博士预科制,更为专注学术发展。专业硕士则强调就业工作的实践技能。

田利辉认为,这需要高校与金融机构共建“课程超市”、开展企业导师驻校计划,实现学制延长与产业需求的“无缝衔接”,形成真正的产教融合,为就业市场输送匹配度高的人才。

也有业内人士建议,应该探索弹性学制。允许学生灵活调整学习节奏,探索“模块化”学分制,避免“一刀切”延长学制带来的资源浪费。未来,学制调整将与产业变革动态适配,成为推动高质量发展的战略支点。