本刊记者 石青川

最近,阮禹魂经常接到推销知识产权低价购买的电话。阮禹魂是一家电子商务企业的法定代表人,企业主业是在短视频平台上卖货,本身科技属性并不强,因此他对于这类推销并不感冒。

但电话另一端接下来的话却引起了他的注意,“买了这个专利后,我们可以根据您的需求帮您评估价格,这个专利可以实缴您的注册资本,花1000块就能帮您省几万元。”

花1000块就能变成近百万的实缴注册资本?故意高估专利等知识产权来实缴注册资本,一门利用政策漏洞的生意正在蔓延。

“一件不够就多做几件”

记者以客户身份联系上一家中介机构。该机构声称用知识产权实缴注册资本是很成熟的方式。

据了解,新公司法实施后,新成立的“有限责任公司”均要在5年内完成实缴;此前认缴制时的存量公司,出资期限超过5年的,也要逐步调整至5年以内。

“公司得尽早考虑,以后说不定管理会越来越严格。”对接人员说,尽早完成实缴出资义务,才可以实现有限责任,防止股东因为实缴资本不足而被追偿。

记者随即约见了对方,一位自称姓杨的销售人员接待了记者。他告诉记者,无论公司的注册资本是多少,都可以用无形资产评估出资来完成百分百实缴,“这是合规合法的”。

同时,他也向记者讲解了办理流程。他介绍,要用无形资产实缴注册资本不复杂,首先要找到合适的知识产权,并转移到公司一名股东名下,根据这项知识产权的情况与公司实际业务情况相结合,做出一份技术分析报告;然后将这份技术报告委托给一家无形资产评估公司,出具价值评估报告;接着,将这项股东资产投入为公司资产,并出具验资报告;最后将报告、公司章程等材料提交相关部门,进行实缴资本的变更。

“我们会根据您公司需要实缴的数额,帮您物色专利,然后根据需要对其进行估值。无论多大的注册资本,我们都保证可以满足。”他声称,公司是专业的,操作过多项业务,所有步骤轻车熟路,“一件专利不够,我们就多操作几件,组合起来操作”。

“980元帮你做100万元的实缴”

“您这边只需要做两件事,首先就是配合提供项目所需的材料,再就是后期配合签字就行了。其他事情,全由我们来操作,您坐等完成实缴就行。”杨姓销售人员担心记者有所顾虑,报出了100万元实缴注册资本只需要1.2万元费用的服务价格。

为打消记者的顾虑,他还主动出示了公司营业执照与所谓“母公司”的营业执照复印件。其营业执照显示,该企业为一家知识产权运营公司,注册地在重庆,成立于2018年;“母公司”企业是一家商务咨询类集团公司,注册地在上海,成立于2014年。

随后,对方又出示了一张注册地在北京、成立于2021年的资产评估公司营业执照复印件,以及一张北京市财政局出具的备案公告。

公告显示,这家企业被备案为资产评估机构,同时接受北京市财政局和北京资产评估协会的监督管理。公告时间为2024年6月。

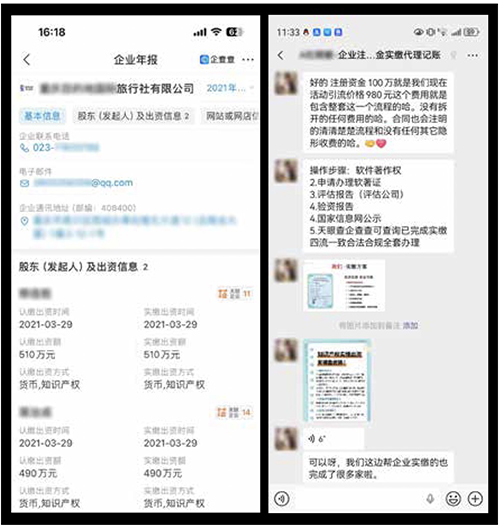

“你看,这是我们合作的无形资产评估机构,有备案,是专业的,市场认可的。”担心记者不相信,他随即用手机查询了3家企业,一家主业为园林工程,一家为医疗器械,还有一家旅行社。“这几家公司都是找我们做的。”他边说边点开这几家企业在工商系统中的年报,其中医疗器械企业显示实缴出资方式为知识产权,另两家年报显示的实缴方式均为“货币+知识产权”。

之后又有多家机构联系记者,声称可以做知识产权实缴注册资本。其中一名杜姓销售人员告诉记者,他们在搞活动,100万元以下的注册资本,只需要980元即可完成实缴,并保证没有其他任何费用了。

“我们还有AI系统,能立即匹配到契合您公司业务的知识产权。用专利、软件著作权这种,无须缴纳增值税,经济实惠、安全可靠。”他说。

他补充道:“2026年1月1日后,实缴将增加6%的增值税,1000万就要交60多万的增值税,现在抓紧时间办能省几十万。”随后,他又发来合作评估机构在北京市财政局的备案公告,并继续劝说,“早实缴早安心,完成实缴,被执行时就按照实缴的注册资本承担有限责任,降低您的创业风险啊”。

知识产权评估的 “灰色地带”

从相关规定看,用知识产权去实缴注册资本确实存在操作空间。

重庆交通大学知识产权系主任曾野告诉记者,用知识产权实缴注册资本并不是新事。因为知识产权本身属于无形资产,我国法律一直允许用无形资产缴纳注册资本,只不过此前无形资产进行实缴有一定比例限制,直到2014年后限制才被放开,100%的注册资本金均可使用无形资产缴纳。

无形资产涵盖范围较广,除了专利、转件著作权、商标外,还有特许证照、土地使用权等。

“随着这几年知识产权交易越来越被重视,专利、转件著作权这些就被一些商家单独拿出来做文章了。”曾野说,新公司法实施后,大量此前采用认缴制的企业面临紧迫的合规压力。在此背景下,无形资产评估所具有的价值弹性,为一些机构开辟了“灰色”操作的土壤。

当前,是否可以实现980元就操作出100万元的注册资本?

曾从事知识产权服务行业的王晨橙告诉本刊记者,的确有可能。

知识产权评估上存在可操作空间。“目前,知识产权价值评估是一个难题,知识产权的价值难以公允衡量。这就导致了知识产权价值评估环节可操作空间大,比如,我认为这个商标值980元,但有可能别家公司觉得这个商标价值100万元。就像没有上市交易的股权,每个人都有自己的心理价位,市场上没有统一价格。换句话说,评估机构给出的就是个参考值。”她说。

据了解,目前市面上对知识产权的评估方式有多种。其中最普遍的为“收益法”,即基于企业的财报数据,对未来该知识产权可能产生的收益进行测算。还有一种是“成本法”,即计算这项知识产权投入的成本有多少,包括人力成本与知识产权的维护成本都会计算在内,以此来评估其价值。另外还有“市场法”,主要适用于流通情况较好的知识产权,直接参考市场上同类型专利的流通价格。

曾野向记者透露,这些评估方式中,“成本法”无法表现知识产权的潜在价值,往往价格偏低;“市场法”主要为金融机构使用且目前可参考样本少。所以,大部分评估机构都使用“收益法”。“其实‘收益法’也分很多种,比如‘节省许可费用法’‘增量收益法’‘超额收益法’等。这些方式评估出的价格均不一样,有些还差别不小,这也导致知识产权价值评估弹性大。”

增资 “魔术” 背后的合规陷阱

上述增资“魔术”实际上存在法律风险。

曾野透露,低价购买知识产权,故意作高价后实缴注册资本,会违反公司法第四十八条“不得高估或者低估作价”的规定及会计准则。公司股东会被要求补足高估部分以及可能被列入经营异常名录,相应人员还可能涉嫌虚假出资罪。“若查实,评估机构也会因此受到处罚。”

同时,他还提醒,一些机构所称的“完成实缴义务才可以变为有限责任”也不一定成立:若是有限责任公司,按照我国法律规定,股东以其所认缴的出资额为限对公司承担有限责任,若公司被查实实缴资本虚高,债权人可要求虚高注册资本的股东继续连带偿还债务。除了会给企业带来风险外,高估知识产权价值还会给知识产权交易市场带来伤害。

“这样的价值高估会给知识产权交易带来负面影响。”王晨橙说,她经手过不少知识产权买卖与质押,这些案件中最大的障碍都是交易双方对价值评估不认可,若被高估的知识产权不断进入市场,将持续对知识产权的流动性产生负面影响。

“比如,若依据‘市场法’评估,这类价值被高估的知识产权会产生虚高的市场对标,因此产生的买卖与质押会给承接方造成不小的经济损失。长此以往,各方对这类交易就会更加谨慎,不利于整个知识产权交易市场发展。”她说。

这样的“灰色地带”也引起了相关部门关注。

今年9月1日,财政部、金融监管总局、国家知识产权局、国家版权局联合发布了《关于进一步规范知识产权资产评估若干问题的通知》。其中,明确表示,“不得直接以预先设定的价值作为评估结论”,“加强对大额异常知识产权资产评估报告的监管”,同时也对责任落实作了规定。

“用知识产权实缴注册资本是鼓励企业重视科技研发,也可缓解科技型初创企业的资金压力。市场各方不应滥用这种便利政策。要让知识产权体现出更高质量的价值。”曾野说。

(应受访者要求,文中阮禹魂为化名)