本刊记者 侯隽

在“十四五”规划收官之际,粤港澳大湾区以一幅幅“1小时生活圈”的鲜活图景,交出了一份沉甸甸的阶段性答卷。

地理相连的11座城市,借由“一张网、一张票、一串城”的深度融合,正加速成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地与中国式现代化的引领地,在国家高水平对外开放的棋局中愈发举足轻重。

经济数据是区域发展最直观的注脚。2024年,粤港澳大湾区生产总值攀升至约14.79万亿元,这一数字背后是三地协同发力的强劲韧性:内地九市以115365.14亿元的总量实现3.7%的同比增长,香港31769.93亿港元的经济规模伴随着2.5%的稳步回升,澳门更以4033.14亿澳门元总量斩获8.8%的亮眼增幅。

《粤港澳大湾区蓝皮书:粤港澳大湾区建设报告(2025)》明确指出,2024年粤港澳大湾区经济体量已超越纽约、旧金山两大世界级湾区,与东京湾区并列全球经济规模第一梯队,人均GDP估算达17.02万元,标志着大湾区已从区域增长极迈向全球经济版图的核心方阵。

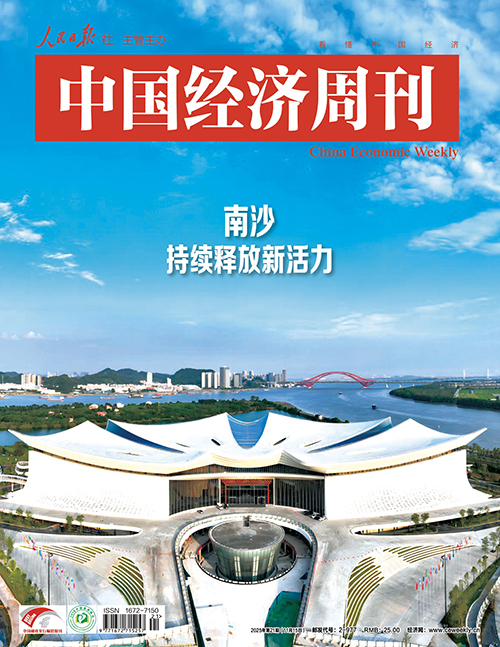

这份成就的取得,源于“十四五”时期大湾区在科技创新、产业升级、开放合作等领域的持续深耕。从珠三角制造业基地的智能化转型,到广深港澳科技创新走廊的协同攻关;从横琴、前海、南沙等重大平台的制度型开放突破,到港澳优势与内地市场的深度联动;从民营企业发力创新到“百千万工程”推动乡村全面振兴……11座城市的比较优势正转化为叠加效应,催生出源源不断的发展动能。

站在“十四五”与“十五五”的交汇点,大湾区的下一段征程如何书写?

《中国经济周刊》特此策划封面报道,深入大湾区产业一线,对话政企学研各界中坚力量。我们将通过对智造、科创、外贸、开放、活力、共富、未来七大方面的系统解码,挖掘标杆案例背后的发展逻辑,全景呈现大湾区在科技创新与产业创新融合、深层次改革与高水平对外开放、共同富裕推进等领域的探索突破。

在全球经济格局深刻变革的当下,我们试图探寻:崛起的湾区如何夯实全球经济第一梯队地位,又将以何种姿态开启“十五五”新篇,迈向更广阔的未来。