本刊记者 贾璇

不久前,“世界第一高桥”花江峡谷大桥正式通车,将两岸通行时间从2小时缩短至2分钟。这一基建力作得益于施工方式的“科技革新”——建设团队首次将北斗高精度定位融入第四代智慧缆索吊装系统,使过去依赖10余人用“嗓子喊”“肉眼看”的复杂工序,变为只需一两人在控制室输入坐标即可完成,实现“高空搭积木”般精准作业,误差不超过10厘米。

不仅支撑超级工程,北斗系统也早已融入日常生活:清晨的闹钟、早高峰的网约车定位、午餐时的外卖追踪、下班后的共享单车,乃至演唱会门票的抢购,都离不开北斗提供的精准定位与统一授时等服务。

作为我国自主建设和运营的全球卫星导航系统,北斗卫星导航系统(以下简称“北斗系统”)是国家时空信息领域的重要基础设施。

锚定世界一流目标,北斗系统如何实现技术更先进、功能更强大、服务更优质,从而更好服务全球、造福人类?近日,本刊记者专访了北斗三号卫星系统首席总设计师林宝军。

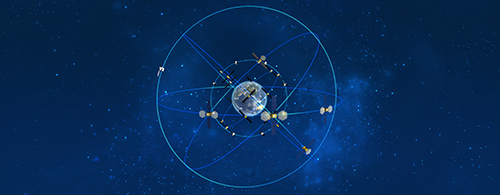

北斗三号卫星组网效果图 中国科学院微小卫星创新研究院 | 供图

北斗系统技术持续“上新”

“尽管北斗系统全球组网至今已有5年,但在轨运行验证,其稳定性、精准度和连续性依然保持世界一流水平。”林宝军肯定地说。

回顾系统立项之初,北斗一号以“双星定位”理论为突破,成功实现“从0到1”的区域试验,迈出中国航天“三步走”战略艰难而坚定的第一步。从筚路蓝缕的探索,到如今北斗系统服务全球200多个国家和地区,系统实现了定位精度从十米级至亚米级的时代跃升,时间同步能力也迈入了纳秒(即一秒的十亿分之一)时代。

为了让系统性能更优、服务更稳,北斗系统技术持续“上新”。

2024年9月19日9时14分,第59、60颗北斗导航卫星成功发射。该组卫星是北斗系统全球组网后发射的第二组中圆地球轨道(MEO)卫星,目前已接入整体,开展下一代北斗系统新技术试验试用。

这两颗“新星”的抓总研制,正是林宝军及其团队。他透露:“与此前MEO卫星相比,这次专门升级了星载原子钟配置,搭载了新型星间链路终端。”

星载原子钟被誉为卫星的“心脏”,它利用原子在不同能量态之间跃迁时的谱线来计时。因这种电磁波周期非常稳定,原子钟成为“世界上最精准的计时工具”,属于国家战略资源。

“可以说,谁的原子钟做得好,谁的导航就做得好。”林宝军介绍,北斗三号组网星主要以氢原子钟为主,可实现“每300万年误差仅1秒”。

要知道,如果一天的计时误差超过千分之一秒,那么通信网络、交通、金融系统就会陷入混乱;在测量卫星距离的时候,计时有十亿分之一秒的误差,将产生大约30厘米的误差。

对于升级后的星载原子钟配置,林宝军认为:“精度更高,漂移率更小,将北斗系统的时频性能再次提高了一个量级。”

星间链路是星间、星地传输功能一体化的设计路径。采用这种方式,可以解决我国无法在全球建立地面站、无法实现境外卫星数据传输的问题。

林宝军用手拉手围成圈的小朋友作比喻。传统的星间链路技术类似只能和相邻小朋友对话;而北斗系统的相控阵星间链路技术,相当于同时向对面几个人喊话。卫星“面对面”组网,不仅能相互间通信、数据传输和相互测距,还自动“保持队形”,实现“一星通,星星通”,如同建起“太空微信群”,减轻地面管理维护压力。

此前,北斗三号采用Ka波段相控阵星间链路技术,使定轨精度提升至厘米级,全星座仅需约5分钟即可完成一轮全网通联测距。对于新型星间链路终端,他透露,“在测量和时间同步方面的表现更优,为下一代北斗系统起到了承前启后的作用”。

林宝军和北斗三号组网星模型

林宝军用手机展示采访所在地上空北斗系统可见星数量

“它无时无刻不在支撑我们的现代生活”

“北斗系统全球组网后,北斗系统加快与大数据、人工智能、物联网、5G等技术相互融合,‘北斗+’‘+北斗’突破了各行各业的应用纵深。”林宝军说,北斗系统已经像空气和水一般融入日常生活的每个角落。“它无时无刻不在支撑我们的现代生活,只是这种支撑太过自然,以至于常被忽视。”

3、2、1,刹车……

细心的人们不难发现,如今导航和马路上的红绿灯倒计时竟然可以同步“读秒”。但你知道吗,这背后正是北斗系统融合地基增强、云计算、5G等技术的应用。

林宝军详述背后的原理:第一步,需要北斗系统统一“对表”。“如果每个路口的红绿灯都各自计时,时间一长,难免你快我慢,整个交通节奏就乱套了。”就像多年前,人们都要对着晚间《新闻联播》前的电视报时,校准自己的手表,以防时差一样。

而如今,多个组网的星载原子钟,每隔一秒向地面发送一次标准的授时信号,包括红绿灯控制中心在内的各种系统都以此为准,集体“对表”,保证从城东到城西所有红绿灯的计时完全一致。

第二步,需要北斗系统“排兵布阵”。如何让车流跑得更顺畅,要依靠北斗精准定位与授时协同工作。交通指挥中心可通过北斗系统,实时掌握关键路段的车流密度和车速,动态调整多个红绿灯的倒计时和绿灯时长,规划“绿波带”。如果司机按照建议车速行驶,就有可能一路绿灯。

第三步,需要北斗系统“精准预报”。当车辆接近路口时,车载导航或手机APP会同时做两件事:通过北斗系统精确定位,判断车辆位置和距离路口的时间;从交通云端获取该路口精确到秒的红绿灯状态。

“这只是北斗系统万千创新应用中的一个案例。我们生活中超过80%的信息都与时空相关。任何数据脱离时间和位置属性,其价值将大打折扣,北斗系统作为重要新型基础设施,应用范围只受限于你我的想象。”林宝军说。

《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据显示,截至2024年底,主要行业领域的北斗终端设备应用总量已接近3000万台/套。北斗兼容型芯片累计出货接近23亿片(含智能手机),具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量已超过20亿台/套(含智能手机)。

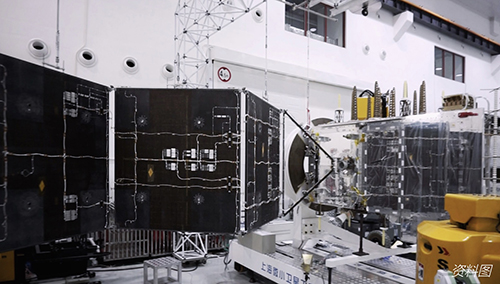

北斗三号组网星

形成“月球北斗迷你系统”

《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》明确,在确保北斗三号系统稳定运行基础上,我国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。

“下一代北斗系统的关键技术攻关已经启动。”林宝军表示,2027年左右我国将发射3颗先导试验卫星,开展下一代新技术体制试验;2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星;2035年完成下一代北斗系统建设。

下一代北斗系统以“精准可信、随遇接入、智能化、网络化、柔性化”为代际特征,将为全球用户和其他定位导航授时系统提供覆盖地表开阔空间及近地空间的米级至分米级实时高精度、高完好的导航定位授时服务。

“下一代北斗系统备受期待,尤其覆盖深空的能力。”林宝军透露,下一代北斗系统要把“路标”从地球周边插到月球,形成“月球北斗迷你系统”,甚至更远的深空,为未来的载人登月、月球基地、火星飞船提供导航和通信服务。

未来并不遥远。林宝军介绍,我国于近日已成功构建国际首个基于DRO(远距离逆行轨道)的地月空间三星星座,开启了地月空间探索新纪元。

地月空间指地球同步轨道以外、主要受地球和月球引力影响的三维宇宙空间,是从距离地球3.6万千米一直延伸到200万千米的巨大区域。地月空间是开启星际征程的必经之路,拥有丰富的物质、能源、轨道等战略资源。

据林宝军介绍,“地月空间DRO探索研究”部署研制的3颗卫星目前已经在地月空间稳定建立百万公里级星间测量通信链路,标志着我国已成功构建国际首个地月空间三星星座,并取得多项原创性科技成果,为我国开发利用地月空间、引领空间科学前沿探索奠定了坚实基础。

“可以说,地月空间三星星座是下一代北斗系统的延伸和飞跃。”林宝军透露,未来计划建立一个“统一的地月空间时空基准”。

这意味着,无论是地球上的用户,还是月球上的宇航员,他们使用的都是同一套时间系统和坐标框架。地月星座将与北斗系统通过地面站和空间链路进行时间同步和数据交换,确保地球和月球在时空上统一。

“北斗”知多少

本期主持人:林宝军

网友问:我们为什么要发备用星?是组网星出了问题吗?

一般来说,一年发2~3颗备份星是行业惯例。北斗三号组网星的设计寿命为10年,在轨期间表现很好。备用星是在轨待命,组网星并未出现任何问题。

网友问:如果北斗三号35颗卫星中,有出现问题或者故障的卫星,系统还能正常运作吗?

从导航原理来讲,只要见到4颗星就可以定位。北斗星座在设计之初已经考虑了必要的冗余,“打”到天上的星,比我们正常功能需求要富余很多。这样做就是希望当一两颗卫星出现问题的时候,全球用户仍然能正常使用。

网友问:北斗三号卫星服役期满后去哪里?

服役期满的卫星就回不到地球了,让它飘到更高的坟墓轨道去。如果卫星还能满足要求,会继续用。

网友问:现在火箭发射越来越频繁,一个火箭上的卫星也越来越多,怎么做到的?

为了快速实现“一箭多星”,卫星的个头就得变小,性能还不能减,寿命得长,还得稳定,这是难点。北斗三号卫星中最小的卫星仅重847.6公斤,比一辆家用小轿车还要轻。此前,一颗卫星动辄三四吨的体重。北斗组网星体积也“迷你”,主舱体长1.2米、宽1米、高2.5米左右。小身材带来高效率。现在我们的卫星,在工厂组装好后,直接用车拉走就行。从上海工厂运到西昌发射场,调试好具备发射条件,只需要33天,原来至少要3到4个月。

网友问:既然北斗系统这么准,为什么有时开车到立交桥下,手机导航突然就跟不上了?

这个问题非常典型。北斗系统在天上提供稳定、精准的信号源,但立交桥复杂环境的物理结构像一个“锅盖”,暂时扣住了这些信号,而北斗系统本身的高精度特性有时反而会放大这种瞬间的定位数据波动。手机在“失明”的几秒钟内,靠自己“猜测”行进路径,就容易出现跟不上的情况。这并非北斗系统不准,而是信号被遮住和扰乱了。当我们开车驶上立交桥时,桥面本身、高大的桥墩以及周边的密集建筑会形成“城市峡谷”,物理遮挡了手机接收来自北斗等导航卫星的直射信号。手机在瞬间只能接收到少量卫星的反射信号或微弱信号,导致它无法计算出精确的位置。其次,在立交桥区域,北斗信号可能会在桥面、护栏和车辆之间发生多次反射。这些“走了弯路”的反射信号与直射信号叠加,会“欺骗”手机,让它误判位置,造成定位在桥上桥下漂移或滞后。随着地面接收机算法的优化,这种情况已趋于解决。

(封面设计图为创意性构想,画面由AI生成)