本刊记者 孙冰

当“政策的手”和“市场的手”正在合力推动具身智能加快发展,无论是科技巨头,还是创业新贵纷纷投身于此,也有不少“跨界”企业跃跃欲试。

来自天眼查的数据显示,截至今年9月,现存机器人相关企业已经近100万家,今年1—9月,新增注册相关企业近15万家,较2024年同期增长近 65%。

具身智能的发展主要依赖于本体、智能体、数据和学习进化框架四大核心要素,每个环节都涉及漫长复杂的产业链,这意味着其中遍布产业机会,当然挑战与机遇并存。

2025云栖大会上,参观者与人形机器人互动。

无法泛化:“脑子”灵光的方法还没找到

在北极光创投合伙人黄河看来,如果只是做出一个外形像人、能做基础动作、用于展示和接待的机器人(人形本体)难度并不高,真正的考验在“脑子”,包括大脑和小脑。

“在灵巧手及末端执行器、核心部件等主要技术环节,目前还存在很多难题和挑战,但并不存在无法逾越的根本性技术障碍。当然,工程上的优化和降本需要一个渐进的过程。”黄河告诉本刊记者。

如果说具身智能的硬件本体技术发展路线相对较为清晰,那“脑子”就没那么容易了。

黄河认为,具身智能发展真正的、最大的难题是泛化(Generalization)。“就像AI的目标是AGI(通用人工智能),具身智能的目标也是要能通用、可泛化。”他说。

简单来讲,具身智能中的“泛化”是指智能体(如机器人)可以将其在一种或有限场景中学习到的能力和知识,迁移并应用到新的、未见过的对象、任务、环境或自身形态上的能力。

比如,我们训练具身智能机器人学会抓取物体,它要既能抓盒子、杯子,也要能抓苹果、鸡蛋。

“泛化能力是衡量一个具身智能系统的关键指标,是具身智能机器人与传统编程、只能执行固定任务的机器人的根本区别。”黄河说。

为什么还没有泛化能力?黄河解释说,目前具身智能没有大家一致认可的通用基座技术,算法架构还不收敛。虽然学界也有各种方向和尝试,但是否真的可用,大家的看法还是存在很大分歧。

宇树科技创始人王兴兴在接受《人民日报》记者采访时也表示,现在人形机器人最大的难题还是机器人智能水平还没有突破临界点,这是全世界的普遍问题,也是大家在努力做的事情。

“但目前解决不了的难题,在未来某个时刻或许就突然迎刃而解了。只要AI技术保持进步,机器人行业就会发展得越来越好。今年人形机器人火爆,从长远来看,没准这只是一个小火苗,就像当初互联网的诞生一样。”王兴兴说。

黄河说,日本是最早开始研究人形机器人的国家之一,从企业到国民,迷之热爱。

“我每年都去参加日本机器人产业博览会,但到2022年之后,就再也没有见过企业展示人形机器人了。他们搞了半个世纪,还是很难突破现有泛化技术瓶颈。不过,一旦泛化技术突破了,他们可以很快再次进入,日本在本体制造上还是很有竞争力的。”他说。

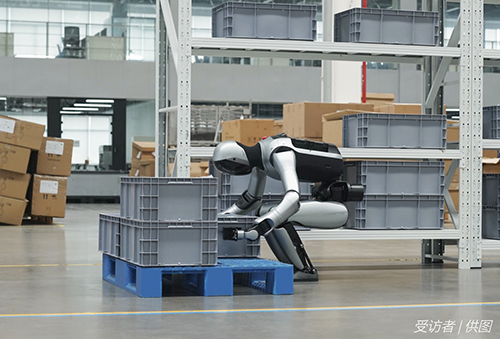

优必选Walker S2可在0 - 1.8米全空间范围完成远距离抓取

优必选Walker S2可在0 - 1.8米全空间范围完成极限下蹲动作。

缺少数据:“饿肚子”和“没老师”

挡在具身智能面前的第二座“大山”是训练数据不足,在“吃不饱又没老师”的情况下,会导致具身智能的能力进展缓慢。

“数据目前是全世界具身智能企业都逾越不过去的障碍。今天的大语言模型就是依靠已有大量互联网数据的训练,才出现了智能涌现。如果我们相信具身智能也是类似的逻辑,这就需要非常大的数据量。从投资人的角度,这也许就意味着,在具身智能这条产业链上,数据服务公司会是非常重要的一环。”鼎晖机器人投资团队告诉本刊记者。

优必选科技副总裁、研究院院长焦继超告诉本刊记者,数据瓶颈是目前具身智能技术发展的一大难点。

“由于行业缺乏高质量的具身交互数据,如何让机器人在复杂、多变、非结构化的真实场景做到精准理解和决策是一大难题。”他说。

黄河同样认为,业界缺乏高性价比数据采集方案,他以自动驾驶领域作类比。“自动驾驶是属于具身智能中相对简单的场景,车道数据和参与交通的物体数据相对易采集。但即便如此,数据采集、融合、清洗、标注……即便有自动标注加持,成本至今居高不下。”

具身智能需要的是更海量、高质量的物理世界数据,庞大、复杂而昂贵。“具身智能需要高维、连续、动态的场景数据,而真机采集成本极高,仿真数据又难以完全弥合‘虚拟与现实’的差距。”焦继超说。

此外,庞大的算力需求也不容忽视。“具身智能的云端训练和端侧推理都需要巨大算力,如何优化模型、降低对算力的依赖和成本是关键。”焦继超说。

钱多也烦恼:要耐心资本,不要“攒局”

作为见证了20年来各种“风口”和“浪潮”的投资人,黄河认为,这么多钱进入具身智能行业,是一定会跑出来好公司的,但九成九的公司难免会成为“陪跑者”。

“这意味着,投资人和创业者都要想清楚:有没有耐心和实力等5~10年甚至更长时间,有没有敏锐和速度可以跑赢其他人。”他说。

在整个具身智能领域,人形机器人无疑是最“吸金”的赛道。

“一是政策性资本现在很青睐具身智能,甚至一些没有技术、产业、人才基础的地方也要投;二是大量的钱都涌向了人形机器人赛道,这是不理性的。”一位资深业内人士告诉本刊记者。

上述业内人士说,他看到过好几家人形机器人企业的销售订单,最大的用户群体是高校和科研院所,主要供教学和科研使用;其次是各地方政府和国央企,用来做展示接待;再次是制造业企业。

“汽车企业是购买人形机器人的重要客户群体,但大部分并不是为了去工厂工作,而是去销售展厅做迎宾,展现产品科技感,给客户提供情绪价值。当然,这也是因为目前的一些人形机器人也只能干这个。”他说。

鼎晖机器人投资团队认为,具身智能机器人一定是什么形态都有,适合对应的场景和领域就可以。“更重要的是手和臂的数量及形态,是双臂还是单臂,是两指、三指还是五指,灵活性越多自由度越高,但也越复杂和昂贵,这就需要根据场景去作选择和平衡。此外,现在业界碰到的一个核心问题是机器人还无法实现一脑多形态的迁移,就好比你会开自己家的车,换到同事的车你就不会开了。”

钱多的地方,就会有短视与乱象。该人士认为,最要警惕的是“攒局”项目。

所谓“攒局”,是指快速融资为目的“拼凑型”创业项目,不考虑扎实的技术创新和产品落地,只考虑投资人的“喜好”。而一部分投资人即使看到这是个“局”,但只要能招到下一个“入局”的人,那也是能赚到钱的“好项目”。

比如,常见的套路是招聘一大批华丽背景的技术人员,庞大高薪的技术团队可以快速拉高“研发投入占比”;产品依赖现有供应链的解决方案,这种“攒”出来的产品缺乏原创技术很难差异化;“半卖半送”产品给头部企业,既能做大营收,也能提升企业影响力……

黄河认为,中国人形机器人公司已经处在全球第一梯队了。他特别提醒:无论是政策端、资本端、产业端还是普通大众,都要尊重技术发展规律,不能揠苗助长。

“大家整体还在幼儿园水平,不能以为已经是大学生了。我们可能要把时间尺度放在10~20年,才能开始讨论具身智能对千行百业颠覆性改变。而难度最高的人形机器人和家庭场景,恐怕是要到最后才能‘水到渠成’的。具身智能的未来发展方向,一定是为产业赋能,要能创造真实价值,而不是作秀。”黄河说。

至于各界都非常关注的商业化落地问题,鼎晖机器人投资团队表示:“我们认为,和手机一样,具身智能的商业化落地也是可以‘沿途下蛋’的,并不是说产品形态和性能要特别完善了才能卖。从‘大哥大’到功能机再到智能机,手机也是在不断进化的过程中,逐步实现了商业回报和产品迭代,具身智能机器人也会是类似的逻辑。”

鼎晖机器人投资团队说,这也是为什么今天很多具身智能企业都在与B端客户搞联合开发,因为让机器人先“上岗”,才能积累更多真实场景的数据,有更多数据去训练,具身智能机器人才能更快迭代进步。