本刊记者 张燕|山西报道

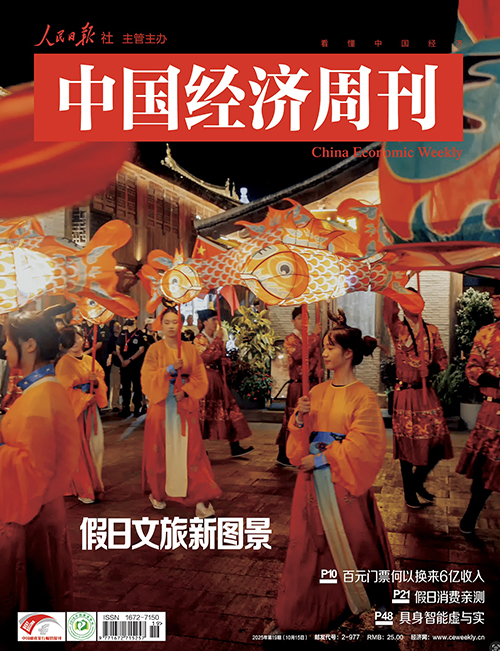

9月20日,在山西省太原市晋阳湖公园的桃花岛上,来了一群特殊的马拉松“参赛者”,21台人形机器人齐聚于此,一场充满科技感的“2025太原人形机器人欢乐跑”热闹开赛。

今年以来,类似的人形机器人跑步比赛已在北京、上海等地举办多场,成为检验具身智能技术的重要舞台。科技竞速的背后,是自“具身智能”首次写入2025年全国政府工作报告后掀起的产业热潮。短短半年间,北京、上海、深圳、杭州等多地密集出台专项政策,形成了一场面向未来的产业竞赛。

2025太原人形机器人欢乐跑暨人工智能成果展示活动上,人形机器人在“主人”陪伴下跑出起点。

多地发布具身智能“施工图”

脑控机器人为患者自主康复训练提供高效方案,机器人成为地铁站巡检“新同事”,产业大模型为产业需求与技术成果搭建“桥梁”……日前举办的广州市人工智能与机器人创新产品与服务发布会展示推介活动上,具身智能在不同领域的应用吸引了众多关注的目光。

这场聚焦“技术落地”的推介会,正是广东省将具身智能从政策文本转化为产业实践的缩影。

作为全国首批将“具身智能”写入地方政府工作报告的省份,广东在今年2月明确提出,要加速启动人形机器人等关键领域的前沿研发项目。

随后,深圳、佛山、广州等多个城市相继出台具身智能产业发展行动方案及征求意见稿,从关键技术攻关、培育优质企业、人才评价与激励、产业投融资等多个方面给予“真金白银”支持。

“广东的优势不仅是政策先行,更在于几十年积累的完整产业链家底。” 广东省机器人协会执行会长任玉桐说,从核心零部件到整机制造,广东已形成覆盖减速机、伺服电机、控制器、传感器等关键环节的产业生态,人形机器人供应链占全国57%的份额,为技术迭代提供了“应用试验田”。

除广东外,山东、重庆、河南、四川和山西也均在政府工作报告中明确提及布局具身智能。从公开信息来看,多数省份已推出相应产业支持政策。

山东力争到2027年机器人产业规模突破500亿元,并对符合条件的企业给予最高800万元奖励;重庆设立千万级技术攻坚资金,并规划组建产业基金;河南将人形机器人纳入重点产业链,成立工作专班统筹推进;四川强调技术融合与协同创新,绵阳已落地机器人训练场。

除了上述6个省份之外,全国多地围绕人形机器人的产业布局也在加速。目前,北京、上海、深圳等10余个地方政府已建立或筹备建立相关产业基金。

“政策推进速度与各地产业基础水平、财政支持力度息息相关。”一位地方发展和改革委员会干部对记者说,“具备研发基础和产业链优势的地区更容易快速落地具体措施,关键还是要基于不同的资源禀赋和产业基础,各自选择差异化的发展路径。”

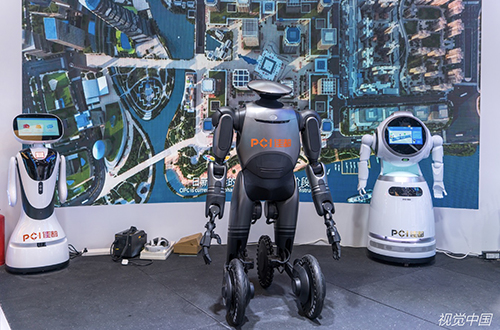

广州人工智能与机器人创新产品与服务发布会上展示的具身智能人形安防机器人

9月24日,在杭州举行的2025云栖大会上,人形机器人演示搬运货物。

2025上海外滩大会,“机器人厨师”大展身手。

北上深杭四城领跑

在政策东风的推动下,我国具身智能产业正呈现出鲜明的地域分工与集群发展特征,京津冀、长三角和珠三角依托各自优势,逐步形成以人形机器人为核心的差异化布局。

京津冀地区,尤其是北京,依托清华、北大等顶尖高校资源,在大模型算法等AI底层技术上优势显著,已成为具身智能的“创新大脑”。

长三角地区以上海、杭州为代表,制造业基础雄厚,从精密零部件到整机组装产业链完整,承担起“身体制造者”的角色。

珠三角则以深圳为中心,凭借在汽车和消费电子领域积累的供应链与规模化生产能力,展现出突出的成本与效率优势。

作为最具发展潜力的未来产业赛道之一,具身智能无疑已成为各地竞争的新焦点。而北京、上海、深圳、杭州作为先发优势明显的四大城市,正依托各自在科研、制造、供应链及场景等方面的差异化资源,率先构建起具身智能产业生态,并在政策布局与企业集聚上形成引领态势。

北京在2025年初发布行动计划,提出到2027年培育超50家核心企业,落地超100项规模应用,打造千亿级产业集群。

上海紧随其后,以百家骨干企业、百大场景、百件领先产品为目标,力争核心产业规模突破500亿元。

深圳依托优必选等一批高成长企业,计划到2027年实现关联产业规模超1000亿元。

杭州正从立法层面积极谋划,以将具身智能纳入全市政策支持体系,加速推动多场景落地。

四城竞逐,实则各展所长。北京强在科研与人才,上海胜在应用与生态,深圳优在制造与供应链,杭州长在算法与交互技术。在四城加速领跑的同时,重庆、合肥、苏州等城市也在积极切入具身智能赛道,试图凭借差异化定位和产业配套实现“逆袭”。

热潮下的冷思考

各地竞争具身智能产业的热度,不仅体现在政策支持力度上,还体现在政府与企业之间频繁的招商互动中。一名地方政府工作人员向记者坦言:“今年以来,我们筹备最多的专场活动就是具身智能招商推介会,尤其是面向长三角和珠三角地区。”

该工作人员说,此前类似的政府投入和产业热度主要针对新能源汽车,而业内普遍认为“人形机器人有望形成比新能源汽车更为庞大的产业规模”。 这也促使各地政府积极行动,力争在这一未来产业中占据先机。

企业端同样感受到了来自市场的空前热情。优必选科技首席品牌官谭旻向记者透露了一组数据:“去年,我们公司展厅总计开展了超过1300场接待工作,今年预计接待人数将达到去年的3倍。”

热潮之中,行业内部已出现谨慎的声音。“如果说此前这个市场还处于冰点,那如今简直快要沸腾了——热度很高,甚至有些热过头了。”乐聚机器人技术有限公司副总裁柯真东如此描述他的观察。

在业内看来,在政策与资本的双重驱动下,部分地区招商存在“重硬件轻软件、重整机轻部件、重概念轻应用”的倾向,如何推动具身智能与本地优势产业深度融合,避免一哄而上,正成为摆在多地政府面前的一道现实考题。

“不少地方政府将具身智能视为下一个‘新能源汽车’,高度关注其长期产业价值与带动效应。但在我们实地走访的过程中发现,很多地方并不具备产业基础和研发能力。与汽车行业不同,当前人形机器人行业整体技术成熟度仍然较低,关键瓶颈尚未突破,谈论清晰的‘商业化路径’仍为时过早。”某机器人供应链公司负责人对记者说。

对于缺乏产业基础的地区,盲目跟风布局可能带来更大风险。这些地区往往既缺乏培育本土企业的能力,也不具备招商引资的产业链吸引力,最终可能导致财政资金浪费、项目半途而废。工业机器人产业园区的教训犹在眼前:此前多地盲目上马的产业园,一度陷入“引进来却留不住”的困境。

“我们经常呼吁‘耐心资本’,政府更需要‘耐心’:一方面不要着急跟风,另一方面也要尊重创新规律,给予产业充分的培育周期和试错空间。”上述机器人供应链公司负责人说。