文|汪春雨 卢冰

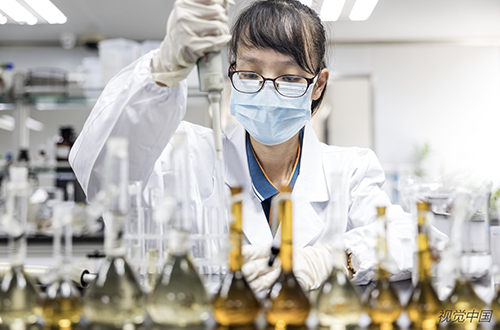

近些年,随着新项目和自主创新产品持续涌现,迎来了密集的产品验证阶段。企业亟须应对“概念能否成立、样品能否量产、产品是否好用”等现实问题。中试(中间试验)是破解“可不可产、好不好用”的关键环节,重点验证技术的重现性、量产的可行性、质量的可靠性以及成本的经济性。

在制造业中,中试特指产品正式批量投产前进行的小规模试生产与检测验证过程。这一环节通过对产品技术、工艺及质量的全面测试,成为科技成果实现产业化的关键桥梁。

2024年,工业和信息化部与国家发展改革委联合印发《制造业中试创新发展实施意见》,以建设先进中试能力为目标,提出24条针对性政策举措,明确了制造业中试发展的“两步走”目标:第一阶段到2025年,力争中试发展取得积极进展,显著增强对制造业的支撑保障作用;第二阶段到2027年,实现中试发展显著成效,为产业高质量发展提供坚实支撑。

在现实层面,中试阶段不仅依赖尚未完全成熟的核心技术,需通过多次迭代以优化完善,还要应对工艺工程化中的巨大不确定性和高昂成本,普遍存在较大的资金压力。作为从技术到产品的重要跳板,中试常因投入大、周期长、风险高以及传统融资渠道支持有限,被许多科创企业视为难以跨越的“死亡之谷”。

为缓解此类瓶颈,金融机构开展专项研究,围绕中试特有的风险结构和资金需求,为企业定制融资方案。当前的服务,不仅包括以授信为主的债权融资,还融合保险、融资租赁、知识产权质押等多元金融工具,着力构建覆盖“实验—中试—产业化”全链条的综合金融服务体系。

这些金融支持,有效解决了企业“不敢试、没钱试”的困境,大幅提升了科技成果转化效率,进一步推动了科技创新与新型工业化之间的良性互动和深度融合。

“一平台一方案”,量身定制授信方案

从原材料工业到消费品,从装备品制造到信息技术领域,从新兴和未来产业到共性需求领域,工信部首批241家重点培育中试平台遍布各种产业领域。

金融机构按照“一平台一方案”“成熟一个、启动一个”的原则,专门组织涵盖科技金融、产业研究、风险管理等领域的专家团队,深入分析产业发展前景、平台科研能力与运营模式,并将政策支持和产业带动效应纳入风控考量。

有的银行创新建立了“科技金融授信模型”,打破以财务报表和盈利能力为核心的传统风控逻辑,转而以科研价值、技术成熟度、产业生态培育潜力为评估依据,构建多维度风险分担机制。这一模式的突破为高投入、低收益、不确定性高的中试环节打开融资通道。

中国银行广东省分行摸底调研时了解到,广东中科半导体微纳制造技术研究院建设的半导体微纳加工平台和半导体材料外延与表征平台,亟须进行芯片中试线建设,但一次性资金投入规模大,业主方资金不足。中试平台没有采取市场化运营模式,没有独立经营收入,直接产生的经济效益难以量化,无法根据传统授信方案为其进行贷款。

中国银行广东省分行了解到用户资金需求后,组织行内跨部门专家开展针对性研究,分析芯片产业特点及发展趋势,结合中试平台建设、运营特点,详细论证了该项目服务模式及盈利能力。他们与广东中科半导体微纳制造技术研究院反复沟通,不断完善授信方案,最终采用为科技型企业量身定制的“科技金融授信模型”发起授信,在绿色通道提速审批,3周时间内即成功落地广东省内首笔“中试平台”融资项目,为该院芯片中试项目批复授信额度4亿元、期限12年。

“保—贷—补”体系协同全周期支持

为破解中试环节“高投入、风险大、融资难”的普遍难题,中国银行联合中国人保于2025年推出《“中试保融通”综合金融服务方案》,计划3年内为中试全链条各环节提供银行端1000亿元金融支持与保险端1000亿元风险保障。

该方案以“银保联动”为核心,旨在通过多元化金融工具的组合创新,为中试平台建设与企业成果转化提供全周期支持。

“中试保融通”构建了“3+1”综合服务体系:面向中试平台、中试用户和科研人才“3”类客群的资金和保障需求,开展“1”项“中试平台共同成长计划”,并与各地科技保险及补贴政策相衔接,逐步形成“保—贷—补”三方协同机制。

浙江岱山中试基地首个入驻项目——生物基呋喃新材料中试,因投料周期长、工艺不断调整而承受较大资金压力。中国银行联合人保财险和当地政府,率先落地“保—贷—补”模式,为企业量身定制200万元科创贷与320万元中试综合保险,并配套政府保费补贴政策,大幅降低融资与投保成本。

沧州工苑新型膜材料有限公司推广高性能纤维材料时,产业应用需求日益迫切,对资金的需求不断扩大。中国银行在对该公司原有200万元授信基础上,通过“中试保融通”模式,将授信额增至300万元,并联合人保财险提供研发中断险、产品责任险等保障,帮助企业顺利衔接中试与量产。

“中试保融通”模式以金融与保险的深度融合为核心,通过贷款资金支持、保险风险兜底等,构建起三重保障机制,形成了“1+1+1>3”的综合效果。不仅解决了企业“敢不敢试、能不能试”的核心困境,还进一步延伸出“保险保障+贷款融资+投资孵化+产业生态”四位一体的综合服务能力,为加快培育中试平台提供了探索。

浦发银行积极探索“保融联动”创新路径,形成“中试险+研发贷”驱动机制。他们在西安、宁波、青岛等地落地多个标杆案例,还探索形成“平台+金融”服务模式,通过整合中试平台资源与金融工具,为科技企业搭建起跨越中试“死亡之谷”的专属通道。

浦发银行在支持科技型中小微企业发展方面,重点覆盖新材料、电子信息、先进制造等战略性新兴产业的中试研发环节,该专项贷款余额已达1亿元;保险内容覆盖了企业经营、人员流失、设备故障、知识产权纠纷等风险。

浦发银行的研发贷和研发险组合拳,缓解了部分科技成果产业化过程中的资金桎梏和风险梗阻,还逐步积累起可复制、可推广的中试金融服务模式,推动区域产业创新和制造业升级。

综合化金融服务,推动中试高质量发展

北京市医疗机器人产业创新中心生态型中试平台采取市场化运营模式,主要为创新企业提供集成果转化、共性技术支撑、研发定制、生产服务、市场推广于一体的一站式全生命周期解决方案,近8年间引育50余个全球顶尖项目。

中国银行基于北京市医疗机器人产业创新中心生态型中试平台的运营和盈利模式,量身定制了综合化金融服务方案,形成了涵盖贷款、并购、股权投资、上市保荐的全方位支持。

金融服务逐渐成为推动中试高质量发展的关键力量。广东的“科技金融授信模型”,河北等地的“保—贷—补”协同模式,还有浦发银行的“研发贷+研发险”,各类金融的实践正在全国展开,汇聚成为支持科技成果转化的强大合力。

金融服务支持中试产业在更大范围的展开,将为推动制造业高质量发展、加快实现新型工业化、建设现代化产业体系提供有力支撑。

(本文作者汪春雨系中国工业互联网研究院研究员,卢冰系北京师范大学统计学院副教授、博士生导师)