文|丁圣权

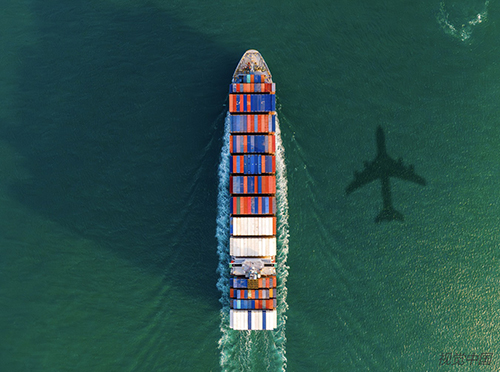

许多企业努力做强做优做大,追求成为“百年老店”“基业长青”。有些企业还想出海“闯一闯”“拼一拼”,希望能在国际市场上“分一杯羹”“抢一块蛋糕”,甚至成为“行业翘楚”“国际巨头”。

笔者从事过海外业务,和不少出海企业打过交道,对其中部分企业还进行过研究,发现其成功原因各有其道、失败因素错综复杂,但有一点是共同的,那就是企业把握“势”的程度和出海成败呈现明显正相关。

什么是“势”?

“善战者,求之于势”

《孙子兵法》中的“善战者,求之于势”,寥寥数语,概括了“势”的精髓,其强调善战者不能个人称雄,“单打独斗”,更不能盲目自负,而是要基于对趋势的客观判断,积极谋势、主动借势、善于造势,整合资源、形成协同,以“压倒性优势”取胜。

“势”具象万千,既有宏观层面,也有中观层面,还有微观层面,对出海企业而言,宛如三足立鼎的是:

一是时代的“潮流”。“东风浩荡,势不可挡”。“潮流”不是昙花一现的喧闹,也不是转瞬即逝的风口,而是贯穿全球进步的底层逻辑,是不可逆转的发展趋势,例如技术变革、行业周期等,这是企业出海的“大方向”,也是国际业务的“顺风船”。

二是区域的“水土”。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。不同地方有不同的“水土”,有的国家政局动荡,有的国家贫富悬殊;有的地区鼓励外资,有的地区保护本土;有的市场看重价格,有的市场追捧品牌。这些多种多样的“水土”,也是该地“势”的具象化,出海企业要防止“水土不服”。

三是企业的“内功”。“十根指头有长短,荷花出水有高低”。不同企业在资金实力、技术程度、出海经验、人才储备等方面不尽相同,即使同一企业在不同发展阶段和不同时间节点面临的问题也千差万别,优势劣势也会转换,既会此消彼长,也会同消共长,企业的资源禀赋、组织能力、品牌口碑等,构成了其自身的“小势”。

只有当自身“小势”与时代“大势”、区域“地势”同频共振,才能形成叠加甚至乘数合力。

怎么看“势”?

“重视则兴,忽视则亡”

“势”是出海成败的关键变量,把握好就是避开“暗礁”的导航仪、加速发展的助推器、控制质量的安全阀;反之,便会迷失方向、不进反退、头破血流。

一是冷风热风的“转换器”。重视“势”就能识别当下和预判未来。预判风险、踩准节奏,避开“冷空气”,防止被冻死冻伤、血本无归;钻进“暖气流”,神清气爽、活力迸发。反之,不看政策之“势”,可能因违规遭遇处罚;不顾市场之“势”,可能被用脚投票。

二是风大风小的变速器。机遇不是凭空出现,时常藏在“势”的角落里,只有平时就在不断蓄势、持续聚势,甚至预先造势,“厚积才能薄发”,在机遇浮现时第一时间抓住,“快人一步”,抢占市场先机。反之,坐等风来,无疑是守株待兔,风来了将就着用,也只能饥一顿饱一顿,“靠天吃饭”,难以长久。

三是风正风偏的“校准器”。顺风而行,事半功倍;逆风而上,事倍功半。重视“势”,就如手中有“罗盘”,“自我纠偏”,无论是在苍茫的大海还是在浩瀚的星辰,都不会迷失方向,同样在市场风向或政策导向变化时,都能及时调整业务重心。

反之,如果企业出海只凭“热血”“勇气”,不看“大势”“风向”,逆势扩张,看似走得快,实则走得险,结果往往“铩羽而归”,甚至“出发即终点”。

怎么把握 “势”?

“踩准节奏,行稳致远”

就企业出海而言,笔者认为要把握“十个势”,概括起来分为“识势、乘势、控势”三大维度。

一是“识势”解决“方向对不对”。“识势”以“认清”为前提,找准出海方向锚,解决的是“往哪儿走”的问题,若方向错则后续皆错。“谋定而后动”,出海前要先对“战场”“火力”进行仔细侦察,充分了解“地形地貌”“兵力部署”,熟悉所在地区政治生态、政策法规、宗教信仰、风俗习惯,了解行业形势、产业趋势、市场走势,掌握项目基本情况、关键要点、可能风险,对照自身优势劣势,综合分析形成“有所为有所不为”的“作战方案”。

二是“乘势”解决“坚持久不久”。“乘势”以“用好”为核心,激活出海加速度,解决的是“怎么走”的问题,缺此则趋势难落地。当企业抓住某个有利时机,形成良好的发展态势时,需要“一步不停歇,半步不退让”,不断扩大市场、扩大战果、放大优势,一举攻下山头、牢牢把住制高点。如果“歇歇脚,喘口气”,很可能战场形势顷刻逆转,优势瞬间消失,甚至转变为劣势。

三是“控势”解决“发展稳不稳”。“控势”以“收放”为关键,守住出海安全线,解决的是“如何守”的问题,少此则可能“一失万无”。国际业务中,攻势和守势需要两手抓、两手都要硬,不能一味处于攻势,需要花大力气做好守势。这里的守势,并非消极防守,不敢出击、不敢跳出安全区,而是要守住企业的底线和根基,管控各类风险,尤其是颠覆性的风险,确保人身安全、质量无忧、业务合规、成果能回,防止“赔了夫人又折兵”。

“时来天地皆同力”。企业出海的征程里,“时”的内核也就是“势”。希望每家出海企业都能把握好“势”,都能借东风、乘青云,真正实现从“走出去”到“走得稳”“走得远”的跨越。

(本文作者系国家电网国网电科院科东智电部主任)