本刊记者 宋杰

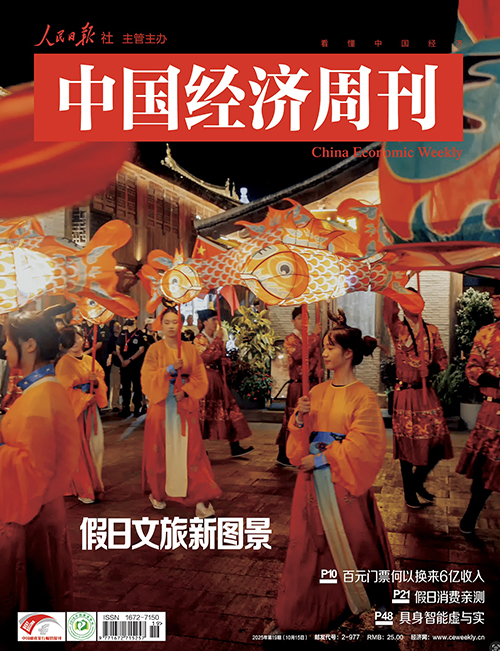

近年来,我国引进国际人才在华永久居留的数量大幅增长,一批国际高层次科技人才在我国长期发展。他们为何留下?又看见了一个怎样的中国?本刊记者近日采访了已持有或正在申请“五星卡”的外籍人士,倾听他们与中国结缘的故事。

在上海徐汇一间刚租一周的公寓里,来自德国的汤亚莉(Tanja Leinthaler)翻出一本边角磨损的德汉词典对记者说:“这是我12岁时买的,当时就觉得中文像密码,越解越着迷。”这位金发碧眼的德国女性,已在中国生活了28 年。

“6岁第一次看成龙的电影,就被镜头里的中国迷住了。”汤亚莉笑着回忆。

12岁时,她靠帮人照顾孩子一个月赚了2600元人民币,每周坐20分钟车去慕尼黑市区,在中国超市买回酱油、蔬菜,还有张学友、郭富城等人的磁带,“将磁带里的歌词抄在本子上,对着德语词典一个个查,慢慢就会说中文了”。

1997年,18岁的她揣着单程机票来到中国,第一站到南京拜访了老朋友(在德国认识的教授)后就住进了上海的石库门。

“6户人家共用一个厨房和卫生间,早上排队用煤气灶,晚上听着邻居的上海话聊天入睡。”她记得那时房租每月500元,“比德国的别墅热闹多了”。“楼下张阿姨总喊我‘小汤’,端来的红烧肉能下三碗饭。”

28年里,她搬过几次家,在租房方面也遇到过一些小波折。

“外国人租房难,不是因为身份,是信息不通。” 她举例,“比如,合同里的‘押金扣除条款’,好多人看不懂就签了,事后没处说理。”她希望社区能多做点事,“比如,给外国人发个租房手册,用简单的中文写清楚‘哪些坑要避开’,或者组织个交流会,让老租客讲讲经验。”

“再比如医保,我来了28年,至今不知道怎么申请。另外,如果本地的就业服务也能为外籍人士提供更多便利,那会非常有帮助。”她提到德国的经验,“政府会给外国人免费开语言班、对接工作,这种‘托底’让人踏实。”

她说,刚搬来时,小区保安总盯着她的金发看,“后来熟了,他会主动帮我搬箱子,还教我‘侬好’的正确发音。我现在的房东,知道我喜欢中国风,特意留了个摆茶壶的架子。你看,尊重是相互的。”

她的扎根,更藏在具体的联结里:1998年,她带着德国风力发电企业,将相关技术引入中国;2003年到2025年,参加过700多档电视节目和演出,唱京剧、聊文化、演戏,做三语主持人……

“中国文化里的‘和’最打动我。”她望着窗外小院里的绿植,“我想这就是我留在中国的原因。”

2008年,作为卢甘斯克师范大学与赣南师范大学交换项目的一员,耶果第一次踏上中国土地,在江西赣州度过了8个月。

“中国像装了高速运转的引擎,到处都是建设的声音,每个人眼里都有劲儿。”他至今记得,赣州街头的早点摊老板会笑着纠正他的中文发音,“江西人太热情了,你问路,他们能直接带你走半条街”。

这种毫无距离感的善意,加上对中国发展潜力的信心,让他觉得,这里会成为世界瞩目的中心。回到乌克兰后,他立刻作了决定:“必须去到中国,在那里扎根。”

2010年,耶果第二次来到中国,参加了汉语桥比赛,舞台上外国人和中国艺术家合作的相声表演让他着了迷。

“相声艺术家丁广权先生当时在北京,我就想,一定要跟着他学相声。”在浙师大攻读研究生期间,这个念头愈发强烈。对他而言,北京不仅是相声的发源地,更是机会的海洋:“大城市里,志同道合的人多,圈子大,哪怕是想聊冷门的话题,也能找到同好。”

2013年,他终于定居北京,一边在中国传媒大学进修,一边跟着现在的搭档闫佳宝钻研相声,后来和团队一起创立了“相声遇上歪果仁”厂牌,把各国幽默融进中国传统曲艺里。

在中国生活16年,他从“异乡客”变成了“老熟人”,也攒下了一肚子实在的心得。

对相声行业,耶果看得通透:“现在缺的是优质内容。”他见过太多年轻演员找不到努力方向,“需要融入社会,看看年轻人在聊什么。他们关心职场压力、宠物日常,这些都能变成相声里的包袱。”他和搭档闫佳宝正在筹备“相声剧”,想把传统段子变成更鲜活的舞台故事,“从北京走出去,让更多人知道相声不只是说学逗唱,还能有剧情、有温度。”

如今,耶果正忙着准备海外巡演,还要把和媒体合作的“中轴线”外宣系列拍下去。他笑着说:“这里的日子,每天都有新意义。”

“小时候,我总是被中国和中国美食所吸引。”法国人希诺(Zino Helmlinger)坐在上海采访室里,回忆起童年时,眼里带着笑意。

这位世邦魏理仕的资深高管,与中国的缘分早已超越职业范畴,深植于生活的肌理。

25年前,希诺第一次踏足中国香港,一次实习机会让他近距离触摸到这片土地的活力。“香港的街巷、电影里的画面,还有总能在生日餐桌上出现的中国菜,让我认定这里藏着无限可能。”

他笑着说,当年在法国攻读MBA时,为了学中文,选修了晚间课程。“尽管如此,在法国还是找不到能练中文的朋友,我想,不如直接去中国。”

2005年9月,希诺揣着对中文的执念奔赴北京外国语大学,次年又辗转上海。从帮朋友打理中文学校,到参与法国时尚品牌在中国的拓展,他的脚步越扎越稳。

“在中国,每天都有新机会。”他提到参与的北京环球度假区项目时,语气里满是自豪,“我们陪着业主打磨定位报告,从餐厅到零售品牌,一点点把蓝图变成热闹的步行街,这种成就感无可替代。”

2024年9月,希诺拿到了中国五星卡。“在中国生活20年,每次回法国反而像做客。”他说,这张卡对他而言不仅是便利,更是“家”的证明。

“在中国生活太方便了,但对初来乍到的外国人来说,可能像闯进一个全新的数字世界。”希诺笑着举例,有位50多岁的欧洲朋友来中国旅行,站在餐厅门口犯难:没有纸质菜单,结账只能扫微信,连打车都得靠 APP。

他坦言,中国的数字化进程虽快,却让部分不习惯手机操作的外国人感到压力,“或许可以保留一些银行卡支付或现金通道,让便利更有温度”。

而对零售市场,这位参与过上海张园LV旅行家居空间、Supreme全球最大旗舰店等地标性项目的“老行家”有独到观察:“中国消费者越来越懂行,同质化竞争走不通了。”

他对品牌的建议很明确:要“找差异”。“比如餐厅,与其扎堆做网红店,不如深耕特色。”而从业主角度,他认为这一原则同样适用。“就像我们帮业主把老酒店改造成‘零售+写字楼’综合体时,先想清楚‘谁会来、需要什么’,比盲目跟风重要得多。”

“第一次来中国时,我以为只是短暂的商务旅行,没想到现在一年里有大半时间都在这里。”坐在MEZOLEN常州工厂的会客室里,来自西班牙的产品经理Joan Cirera Garde,说着一口流利的中文。

“语言是钥匙,当你能用中文读政策文件,听客户聊‘务实高效’的生意经,就会发现这里的商业逻辑藏着独特的智慧。”Joan记得第一次参与常州招商会时,中方企业代表递来的不是合同草案,而是一杯热茶,“他们说‘先交朋友,再谈合作’,这种把信任放在首位的方式,比任何条款都让人安心”。

更重要的是中国市场的活力与机遇。“你看,为了实现我们的技术与中国场景的共生,针对高硬度工业循环水,我们开发了防结垢传感器;为了满足中国热电厂‘小流量大温差’监测要求,我们开发了宽量程比版本流量计。”Joan起身走到车间,指着生产线上的设备对记者说,“中国客户的需求像活水,永远在推动我们创新。”

Joan认为:“这里不只是市场,更是能实现价值的土壤。当你看到自己设计的流量计变成工厂的碳管理终端,那种成就感去哪儿都找不到。”

“很多欧洲企业在中国受挫,不是输在技术,而是‘没听懂话’。”

在他看来,文化冲突的“雷区”藏在细节里。他举例,谈判桌上,欧洲客户习惯一上来就问“良品率怎么保证”,而中方代表更愿先聊行业趋势、企业理念,“这时不能急着推进议程,不如陪客户多喝两杯茶,等信任建立了,问题会解决得更快”。

时间观念上的差异也需磨合,“欧洲视时间线为刚性轨道,中国合作里常有‘弹性窗口’,最好的办法是把‘6月发货’拆成‘6月25日物料到、28日试产’,一步步锚定节点”。

对于想深耕中国的欧洲技术公司,Joan的建议更具体:“先把‘根’扎下来。”他以MEZOLEN为例,“我们的供应链本地化后,客户上午提需求,下午就能出方案;针对‘双碳’政策开发的智能计量终端,也正是因为懂中国的绿色转型节奏,才成了抢手货。”

他特别提到,要和中国企业一起参与行业标准制定,“不是被动适应,而是成为规则的一部分,这才是长久之计”。

“2008年第一次来中国学中文,没想到一待就是17年。”上海财经大学国际教育学院的艾米乐(HAMMADI Amine)坐在办公室里,说起与中国的缘分,眼里带着笑意。

这位来自阿尔及利亚的学者,如今能熟练切换中、英双语,聊起上海的街道、学校的趣事,熟稔得像土生土长的“老上海”。

“我母亲和姐姐来上海时,都说这里比欧洲方便多了。”他掰着手指细数:打车用手机一点就来,高铁四通八达,连买菜都能在手机上搞定。“支付宝、微信支付,我现在出门根本不用带钱包。”在他看来,中国城市的便利度,在全球都数一数二。

更让他安心的是这里的安全感。“在上海,晚上带孩子出门散步也完全放心。”他笑着说,国外的朋友总提醒他“注意安全”,但在中国生活久了,早已习惯这份踏实,“治安很好,小区里邻里之间也和睦,这种感觉很舒服。”

工作上的归属感同样重要。从上海财经大学读完硕博,再到2021年回到母校任教,如今还担任部门副主任,艾米乐说自己“完整经历了中国的大学体系”。

“这里给了我很多机会,让我能在教学中发挥所长,还能参与管理工作。”他教的经济学、金融等课程,既要给准备出国的中国学生讲专业知识,还要帮他们适应英文授课环境。

艾米乐的三个孩子在上海出生,老大明年就要在家楼下的公立幼儿园入学,“中国的幼儿园很好,老师会把每天的活动都分享出来,透明又用心,何必花冤枉钱去国际学校?”

“我是上海申花的铁杆球迷!”艾米乐聊起足球,语气里满是兴奋。当年在虹口区上学时,球队主场就在附近,如今家里还挂着申花的队旗,“你要是去我家,一眼就能看到”。他笑着说,虽然现在教学工作忙,但只要有空,还是会关注球队的比赛,那些在虹口足球场为申花呐喊的日子,是他在上海生活里难忘的热血记忆。

对在华外国人,他最想强调的是“别忽视医保”。去年,他的双胞胎早产住院三周,“如果有医保,能减轻不少负担”。

他不止一次跟外国朋友念叨:“医保不只是看病用,哪怕以后回国,账户里的钱也能取出来,这是对长期生活的保障。很多外国人不懂医保卡的重要性,希望有人能让他们知道。”

对中国的教育和公共服务,他也有自己的观察。“周末公园、商场里的儿童游乐区总是挤满人。”他建议多建些免费的公共活动空间,“不一定都要收费,让普通家庭的孩子也能有地方踢球、游泳。”