本刊记者 侯隽

近日,预制菜站上“风口浪尖”,关于预制菜的争论持续发酵,引发广泛关注。

这场舆论风波,不仅仅是一场商家纷争,更折射出食品工业发展、餐饮模式变革与消费者诉求之间的多维深度碰撞。

9月21日,据市场监管总局消息,针对近期社会广泛关注的预制菜相关话题,国务院食安办高度重视,已组织工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局等部门认真研究,加快推进预制菜国家标准制定,大力推广餐饮环节使用预制菜明示,更好维护消费者知情权和选择权。

究竟什么是预制菜?消费者与餐饮业认知的分歧是什么?对于餐饮业来说,又该如何正确看待和应用预制菜?

围绕这些问题,本刊记者实地探访了多家餐厅,采访了消费者和业内人士。

本刊记者 侯隽I摄

定义之争:官方标准与公众认知

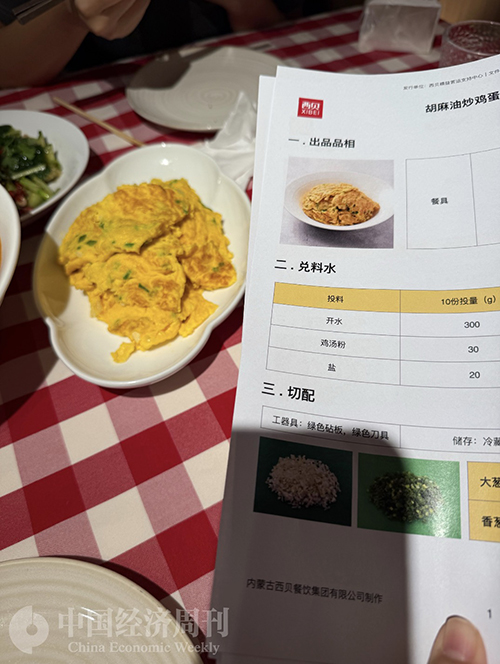

在经历了数天的“口水战”后,9月15日,西贝通过微博发布致歉信。信中称,将尽可能把中央厨房前置加工工艺调整到门店现场加工。食材也将“尽量缩短保质期”,所有使用大豆油烹调的菜品,调整为使用非转基因大豆油。2025年10月1日前,西贝全国门店会陆续完成上述调整。

9月16日,记者实地探访了北京市朝阳区一家商场的西贝门店。

“这是我们烤羊肉串、椒麻鸡等菜品的制作过程,我们没有用预制菜。”西贝服务员说。

当时是6点半晚高峰,整个门店里只有4桌顾客,场面看起来颇为“冷清”,操作台前的师傅和服务生加起来比顾客人数都多。

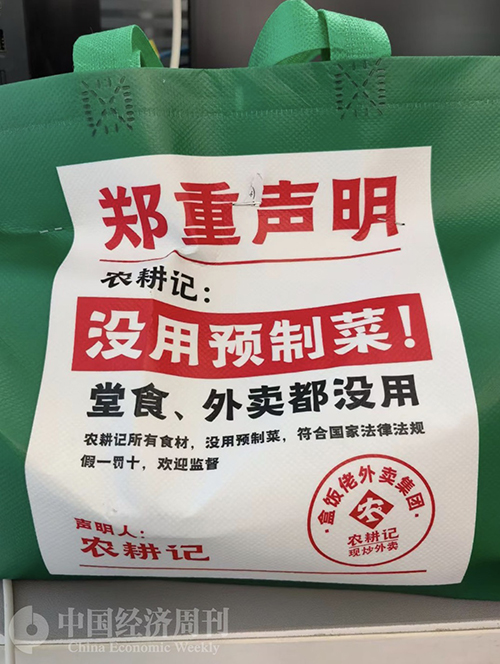

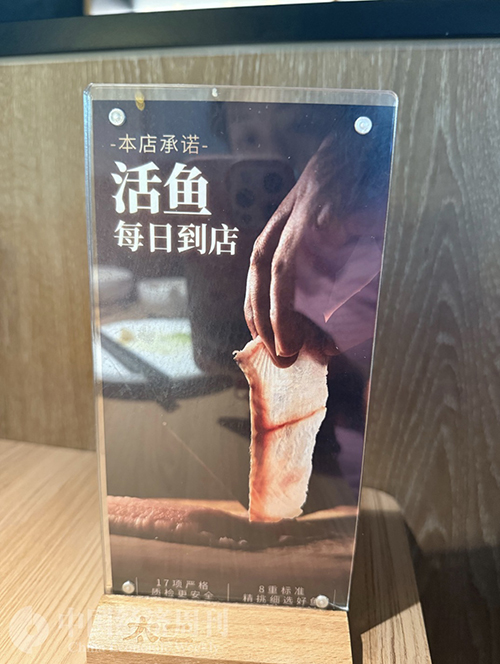

记者去同层楼其他餐饮店门口逛了一圈,发现这些门店的上座率都好于西贝,有几家餐厅公开标明所有菜品和外卖都是现制。

记者随机采访了5位消费者,除了一位吃面的消费者表示认可自己吃的面是现做外,其他4位都认为餐厅虽然标识了,但是自己吃的还是预制菜。

“我点了梅菜扣肉、毛血旺、土豆牛腩这些在家做非常烦琐的菜,餐馆点餐不到10分钟就被端上桌,不是预制菜是什么?”市民林先生说。

那么,什么才是预制菜?

“预制菜”一词,来自英语precooked dishes,即“提前制作的餐食”。

预制菜最早起源于法国,应拿破仑的军事需求为延长军粮保存期,法国政府悬赏征求食物保存技术,糖果师尼古拉·阿佩尔(Nicolas Appert)于1804年发明了玻璃罐罐头,此后又革新为镀锡铁皮罐头,从此解决了军队的后勤难题。二战时期,罐头食品更是成为重要的后勤保障。

二战后全球经济复苏,生活节奏加快,人们对“便捷”的需求催生了预制菜的又一次进化。

1950年代,美国斯旺森公司为处理滞销的260吨火鸡,灵机一动,将火鸡、豌豆、红薯等分装进铝制餐盘,命名为“电视晚餐(TV Dinner)”,指利用工业流水线将食材提前做好,再进行卫生、科学的包装后,经简单烹饪便可食用的便捷菜品。

我国预制菜起源于上世纪90年代,彼时百盛、麦当劳等国际快餐连锁巨头进入,净菜配送加工厂作为其标准化供应链的一环出现,预制菜行业进入萌芽期。

2000年前后,部分餐饮企业对肉类、水产等原材料进行加工,预制菜深加工程度逐步提高。

2010年后,餐饮市场连锁化进程加快,为满足连锁餐饮企业效率、稳定的需求,叠加人工成本快速上升,预制菜行业进入快速增长期。

2024年3月,市场监管总局等六部门联合出台《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,首次在国家层面明确了预制菜的定义。

其中明确,预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

该通知同时明确了以下食品不属于预制菜:仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品,速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、比萨等主食类产品。

此外,连锁餐饮企业中央厨房向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,也不纳入预制菜范围。

“这种定义与大众普遍认知存在显著差异。在消费者认知中,‘带包装、经预加工的食品’就是预制菜,但是在餐饮业眼中,根据现行标准,中央厨房配送的餐食并不属于预制菜范畴。” 北京市京师律师事务所律师许浩对本刊记者说。

中国食品科学技术学会预制菜专业委员会委员邹建告诉本刊记者,虽然预制菜有定义,但是目前预制菜的国标依然缺失。

“每个人都按照自己的理解去定义‘预制菜’,尤其是食材与预制菜肴的边界依旧模糊。正因如此,才会出现像罗永浩和西贝之间的‘口水战’。标准的出台是解决预制菜争议的基础。” 邹建说。

餐饮企业已经开始标识明厨亮灶 本刊记者 侯隽I摄

知情权之争:消费者要求“明牌”预制菜

“我花的是现炒菜的价格,为什么上的是预制菜?”一位经济网的网友留言说。

随着预制菜逐渐走入大众日常生活,类似的质疑也越来越多。

记者在采访中发现多数消费者并非完全排斥预制菜,而是排斥“被隐瞒”。

“我可以接受预制菜,但不接受你隐瞒这件事。”“90后”上班族孙新这样说。她说,工作节奏快的时候,自己并不排斥方便高效的预制菜,但希望餐厅能在菜单上明确标注,“这样我可以自己选择吃还是不吃,决定权在我手里”。

多位受访者均认为,预制菜本身并无原罪,真正的问题是消费者以为自己支付的是现场烹饪的菜品价格,享受到的却是工业化预加工产品,这种信息不对等才是争议的核心。商家应当主动、明确地告知菜品是否为预制。

许浩分析说,信息不透明导致的心理落差和信任危机是本次预制菜争论的焦点之一,从法律角度看,消费者的这一诉求具有充分依据。

“消费者权益保护法第八条明确规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。”许浩说。

他进一步解释,根据消费者权益保护法第二十条,经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。这意味着商家向消费者售卖预制菜时,负有法定说明义务。

那么,如何保障消费者的知情权?

许浩建议,需要明确规定商家的告知方式与告知内容。在告知方式上,应当保证完整性和可及性:商家可通过店内公告、菜单标注等载体主动告知;当消费者主动询问时,服务员也应如实回答。同时,建议商家提供食材可溯源证明,并备存纸质版信息供需要时查阅。

在告知内容上,则应尽可能全面。应结合消费者关注的重点,对供应商信息、防腐剂使用情况、保质期限、营养价值等关键信息进行加黑加粗等显著标识,确保消费者能够清晰、方便地获取这些信息。

采访中,多位专家都认为,明示预制菜信息不仅是对消费者权益的尊重,从长远看也有利于行业健康发展。透明化的做法可以让消费者根据自身需求和偏好作出选择,减少消费纠纷,同时也能促使企业更加注重产品质量与服务水平。

预制菜营养价值几何

当前低盐、少油、营养已成为国人在满足口腹之欲外的新追求。在这一语境下,对于吃预制菜是否健康,无数人在心中打了一个大大的问号。

受访的消费者们之所以担心,大部分原因是觉得预制菜不是新鲜食品,缺少了锅气,而且保质期长,所以认为它不新鲜、不安全、不健康。

“预制菜是个中性词汇,本身与‘劣质’无关,完全可以在食材选择、工艺把控上达到高标准,在某些方面甚至可能具有优势。比如,针对需要控制特定营养素摄入的病人,定制专用预制菜能精准匹配饮食需求。而且,预制菜也并非都需要冷冻,有些产品可以常温保存。” 中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红对本刊记者说。

针对这次西贝食材中出现的“保质期两年的冻西蓝花”“保质期两年的冻羊前腿”,很多消费者都认为食材是否新鲜,时间是把标尺。

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯认为,食物的保存其实主要是食物酶和微生物作斗争。

“在冰箱冷冻室的-18℃下,食物处于休眠状态。最近几十年,随着超低温急冻、超声波速冻等技术的应用,冷冻食品品质不断提升。除了口感可能与新鲜食物有差异,其营养、风味大都能够保留下来。”钟凯说。

多位受访营养学家认为,速冻西蓝花的营养价值可能并不输于新鲜西蓝花,之所以加“可能”,是因为大家对“新鲜”的定义不同。

透明化之路:预制菜产业的未来

充分保障消费者的知情权和选择权,确保食品安全,是大势所趋,也是产业健康发展的必然要求。

面对消费者的强烈诉求,行业与企业正在积极寻求透明化解决方案。一些品牌开始主动区分菜品制作方式,如将菜肴明确分类为“餐厅现做”“半预制”和“复热预制”,并在点单系统中标注“央厨制作”或“新鲜现做”等信息。目前,老乡鸡、米村拌饭等企业已经开始对每道菜清晰标识。

在监管层面,多地推动“明厨亮灶”模式,让消费者直观了解后厨加工过程,增强用餐安全感。例如,广东、上海、湖南等地已在推进预制菜明示方面进行积极探索,推动预制菜走向“明白菜”,如要求在产品名称上标识“预制菜”或“预制菜肴”。

然而,预制菜明示仍面临现实挑战。例如,一些餐饮企业因菜品种类复杂、工艺多样,难以统一标准;中小规模企业受限于成本与资源,缺乏建立全流程溯源和信息公示的能力。

对此,广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬接受本刊记者采访时说,当前出台的相关规定中禁止添加防腐剂与全程冷链要求,已为行业设立了较高门槛。他建议,从产业层面来说,预制菜可以做到标准化、集约化、流程化,也可以实施“牌照制”,从原料、工艺到企业资质进行全面规范,从而打消消费者的恐慌。

朱丹蓬认为:“预制菜本身并不可怕,关键在于设立合理门槛。企业应当尊重消费者的知情权与选择权,明确标注预制菜信息,让消费者自主决定是否购买。”

只有做到政策规范、资本投入、品牌自律与消费者信任的多方协同,预制菜行业才能实现可持续发展。

据悉,由国家卫健委牵头制定的预制菜食品安全国家标准草案已通过审查,即将公开征求意见。这一标准不仅将为“预制菜”身份提供统一界定,还有可能强制餐饮门店披露预制菜使用情况。

中国连锁经营协会副会长、秘书长王洪涛接受媒体采访时说,行业协会将持续推动和配合政府相关部门,深入研究和完善行业标准体系,特别是预制菜在餐饮中的标识等方面,争取推动出台更清晰、更具操作性的指引,减少因概念模糊产生的争议,让企业和消费者都有明确的标准可依循。