编者按

近日,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。其中,提出要培育智能原生新模式新业态。大力发展智能原生技术、产品和服务体系,加快培育一批底层架构和运行逻辑基于人工智能的智能原生企业,探索全新商业模式,催生智能原生新业态。

这是“智能原生”一词首次出现在国务院政策文件中。究竟什么是智能原生?为何被寄予厚望?

文 | 魏凯 孙鑫 李静雯

智能原生,是技术浪潮下的新热词,它代表着一场以智能技术重构生产逻辑的深刻范式革命,其影响将穿透产业生态结构、组织运行形态,乃至经济社会运行的底层逻辑。

当前我国在智能原生赛道上与全球同步起跑,但也面临着从技术概念走向产业实践的现实挑战,在平衡预期与价值、模型与工程、数据与应用、生态与安全等方面存在挑战,需要由浅入深、由点及面、协同破局,推动智能原生真正从“概念图景”转化为“现实生产力”。

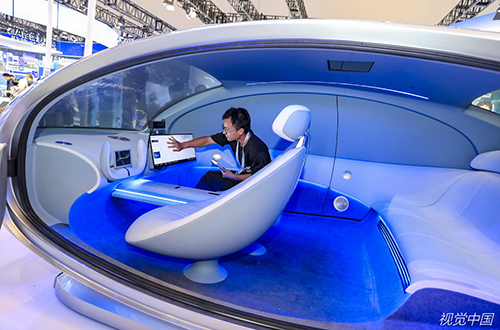

2025世界人工智能大会上智能展品 视觉中国

视觉中国

智能原生:不仅是新名词,更是范式转移

智能原生的提出,不是为了创造一个新的商业标签,而是回应当下大模型走入实际行业场景、深度嵌入经济社会运行逻辑的重大命题。

要理解智能原生的革命性,首先必须将其与传统的“AI+”模式明确区分。如果说“AI+”是在现有系统上“打补丁”或“外挂”AI功能,那么智能原生则意味着以AI为系统设计的底层逻辑与能力中枢,驱动从技术架构、业务流程、组织角色到价值创造方式的全方位重塑。

这也意味着,智能原生不仅是技术能力的跃迁,更是认知范式的改变——从“使用AI”走向“由AI构建”。这种转变具体体现在以下几个方向:

一是智能原生。智能不再是“外挂”的功能,而是系统的中央处理器。整个应用的逻辑、流程和交互都围绕这个智能核心来构建和展开。它强调 “智能驱动程序”,而不是程序调用智能。未来的智能可能不只来源于单一的大模型,可能是多个大模型、小模型、知识图谱等多种技术的混合体。

二是交互原生。彻底革新了人机交互模式,从点击指令到对话完成任务,也就是从基于图形用户界面(GUI)的指令式交互,转向基于自然语言和意图理解的对话式和任务式交互。

三是进化原生。智能原生应用往往拥有自主感知、决策与进化能力。它在与用户、环境的交互中不断吸收新数据、新知识,并通过自动化的反馈闭环来优化自身的模型和策略,从而实现能力的持续进化。随着用户的使用越多,上下文能力越强,越“懂”用户。

值得注意的是,智能原生并非一个非黑即白、一蹴而就的状态,而是一个光谱概念,其原生程度有高有低。

从简单的原生功能(如文档软件的“一键总结”),到独立的原生应用(如AI代码助手),再到完全基于AI重构业务的原生企业(如涌现出的“一人企业”),乃至全新的原生硬件(如AI 眼镜),我们正处在一个原生形态不断涌现和演化的动态阶段。

全球实践:从底层生态到高价值场景

观察全球范围内的领先实践,智能原生新业态、新模式层出不穷,从底层生态构建到高价值场景创造,再到智能终端革新,智能原生在不同层面点状探索,逐步连接实现体系重塑。

一是巨头引领底层生态,定义智能原生开发范式。OpenAI、Google等科技巨头依托基础模型及生态布局,成为智能原生底层生态的核心构建者,通过技术输出与生态牵引,主导智能原生的底层协议与开发范式定义。

如OpenAI通过GPT系列模型及开放API生态,打造出人工智能时代的类“iOS/Windows”平台,吸引全球数百万开发者基于其接口开发多样化原生应用,形成规模化应用商店雏形及行业生态。

二是赋能高价值场景,重塑研发与知识工作流。智能原生应用在高价值、高脑力密度的场景中深度重构工作流程。在代码领域,AI开始从辅助工具向深度协作演进,以GitHub Copilot、Cursor等为代表的AI助手已成为开发者“第二大脑”,新兴项目(如Devin)更瞄准完全自主的AI软件工程师角色。应用形态历经“智能助手—编码工具—智能体”迭代,能力从行级补全跃升至自然语言驱动的功能开发,推动开发范式向沉浸协作模式迁移。

在科研领域,材料研发从传统实验试错法演进为AI成分筛选、性能预测与实验优化的闭环迭代。其中,药物研发通过AI实现分子属性预测、虚拟筛选及蛋白质预测等,显著缩短研发周期、降低研发成本;工业仿真通过机理与数据融合驱动的实时仿真智能体,大幅提升仿真精度与效率。

三是创新智能终端形态,重构人机交互入口。智能原生推动硬件形态从传统的“指令交互”向“意图交互”“意图理解”深度变革。

以Meta Ray-Ban智能眼镜为例,新一代终端通过自然语言让AI Agent直接解析用户需求并自主调用服务完成任务,推动硬件角色从“应用容器”向“智能服务直接触点”转变。通过重塑人机交互入口,未来硬件或将成为智能服务的核心连接载体。

从概念走向现实,推动智能原生真正“落地生根”

尽管前景广阔,但将智能原生转化为现实生产力,产业界仍面临着一系列挑战,主要有以下四对关系横亘在智能原生的理想与现实之间。

一是高预期与低ROI(投资回报率)。这是当前智能原生落地最直接、最普遍的障碍。大模型的爆火点燃了几乎所有企业的热情,但“理想丰满、现实骨感”的落差,导致部分企业在初步试用后热度反而下降,甚至将AI项目视为昂贵的“玩具”。而且,国内用户对软件的付费习惯,尤其是对SaaS服务的低付费意愿,给智能原生应用的商业化带来了压力。

二是模型“万能论”与工程现实。用户大多期待AI能一步到位地解决复杂问题,然而现实并非如此简单,AI系统不是只有大模型,它是个金字塔,下面是大量的支撑能力。大模型本身的能力可能只占到最终AI应用价值的20%,而剩下80%的价值,来源于提示词工程、知识库构建、Agent编排、安全与合规兜底等一系列复杂的系统工程。

三是数据驱动与数据贫瘠。智能原生的核心是数据驱动,但我国在“数据燃料”的供给上面临着严峻挑战,数据资产化程度低,数据孤岛带来流通壁垒,这些已成为制约产业发展的核心瓶颈。在更宏观的层面,行业间的数据共享机制尚未建立,公共数据的授权运营仍处于早期探索阶段。

四是技术创新与安全伦理。智能原生应用的自主性带来了前所未有的机遇,也伴随着难以预测的风险。安全与伦理问题,正成为悬在智能原生发展头顶的“达摩克利斯之剑”。除了需要应对生成式AI带来的新型安全威胁,还有两方面安全风险需要关注:Agent的不可预测性和自主智能对价值对齐的需求。

但是,面对上述鸿沟,我们不能望而却步,而应以更加务实和系统的策略,推动智能原生在中国真正“落地生根”,成为驱动经济社会发展的新质生产力。未来的企业将不再是先有流程,后加智能,而是以智能为本,生长流程。

要迎接这个人机协同进化的新时代,需要大模型企业、行业用户和政府共同发力。

一是“从边缘到核心”,务实引导行业拥抱智能原生。着眼未来的同时,摒弃一步到位的幻想,采取务实、渐进的策略。通过这些“甜点级”应用,让企业快速建立对AI的体感和信任,培养使用习惯,同时积累宝贵的工程经验和数据。在边缘场景取得成功后,选择业务痛点明确、数据基础较好的切口,进行深度渗透。

二是重视工程化能力价值。行业应充分认识到“80%的工程价值”,鼓励和支持在提示词工程、向量数据库、模型安全、Agent编排等领域的工具链创新和最佳实践分享,形成标准化的解决方案,降低AI应用的开发和维护成本。

三是建立智能原生的人才与组织机制。智能原生革命最终是人的革命,急需培养既懂业务又懂AI的翻译官式复合型人才。

为此,应打破技术部门与业务部门之间的壁垒,设立AI交叉岗位,推动技术人员深入业务一线,业务人员参与AI项目设计。同时,更要着力塑造原生文化,让使用AI进行决策、协作和执行成为员工的默认工作方式。

(本文作者魏凯系中国信息通信研究院人工智能研究所所长、工业和信息化部人工智能标准化技术委员会秘书长,孙鑫系中国信息通信研究院人工智能研究所副总工程师,李静雯系中国信息通信研究院人工智能研究所工程师,由本刊 记者孙冰采访整理。)

(本图为创意性构想,画面由AI生成)