本刊记者 石青川|江苏报道

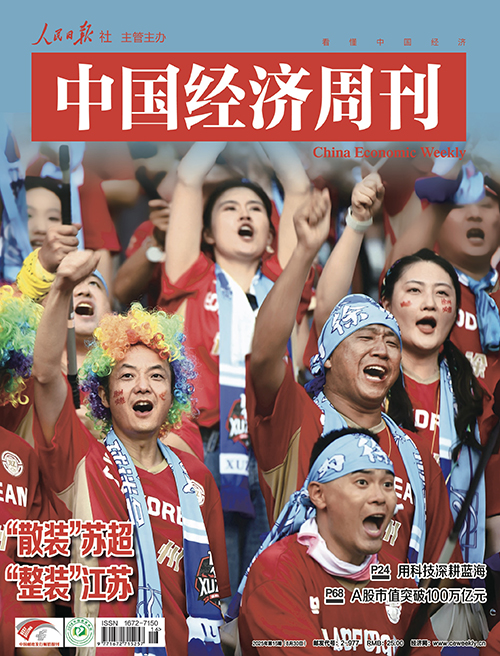

8月16日晚上,一场“苏超”球赛点燃了常州市新北区奥体中心。

随着“一球入账”,常州队终于“破零”。此前,因“一球未进”,常州成为“苏超”流量最盛的球队之一,互联网上的调侃让常州球迷有点“苦涩”。这次,常州人的百日期盼终成真。

搞产业招引亦如搞流量,需将别人无法取代的特点放大到极致,常州深谙此道。当流量散去,我们能看到,蓬勃壮大的新能源产业链、精准高效的人才引育体系以及优秀的营商环境,共同构成了这座“新能源之都”的底层发展逻辑。

每40秒,就有一辆新能源车下线

“提到‘苏超’就一定会提到常州,就像提到常州就一定会想到新能源一样。”李成是常州工学院汽车工程学院的学科带头人,聊到常州队对进球的执着时,他说:“常州在产业发展方面更加执着。”

李成所说的是常州近几年如火如荼的新能源产业,自从常州打出“新能源之都”的招牌后,招引到不少优秀新能源企业。比亚迪、理想汽车、亚洲数字能源独角兽企业万帮数字能源、屹锂新能源、天合光能……均在常州落户。

据常州市发改委数据统计,今年上半年,常州新能源汽车规上工业企业开票销售额超4700亿元、增长9.4%。在新能源产业的支撑带动下,常州上半年地区生产总值同比增长5.8%,一般公共预算收入完成406亿元、增长1.8%,其中税收增长3.3%、苏南第一。

全球每10辆新能源汽车,就有1辆搭载“常州造”电池;平均每40秒钟,常州的理想汽车自动化生产线上就有一辆新能源车下线。

新能源已成为拉动当地、辐射周边的重要力量。

常州一处人才公寓中的图书馆 本刊记者 石青川I摄

打造“未来人才社区”

李成同样是被常州新能源产业吸引而来。之前他在苏州大学工作了11年,主要从事交通工程等教学与研究工作,看到常州大力发展新能源产业后,他便前往常州转投新能源汽车工程等新领域。

最吸引李成的不是这里完整的新能源产业链,而是建立在产业链上的科技研发机制:“常州定位很准确,学术研究可能比不上南京大学、苏州大学这些省内一流高校,但常州有足够的产业应用,推进高校与企业合作,做应用型技术研究。”

据统计,2024年常州市全社会研发经费占GDP比重达3.4%,高新技术产业产值占比59.1%,每万人发明专利拥有量达84.8件。

常州人才招引并不局限于科研人才,更像是产业与人才的整体融合。

在常州新北区距离天合光能工厂不远处,有一排色彩十分鲜明的建筑,外墙用竖形条纹装饰出一种科技未来感。

这是常州的一处“未来人才社区”,里面居住的全是常州从其他地方吸引来的产业人才,社区旁便是这些人才日常工作的常州国际智慧谷与光伏产业公园。

“里面住的有企业工程师、高级技工,还有不少产业工人与刚毕业在寻求就业岗位的大学生。”社区运营方漫柏集团品牌总监俞铮说,社区可以直接解决外地来常州就业人才的后顾之忧,如帮助申请拿到常州龙城英才政策相关的青年人才补贴等。

“住起来挺好,很方便,家用电器都很齐全。”一位高级技术工人在苏州已经成家并有孩子,来常州工作后不大可能再进行置业,因此人才公寓成为他愿意从苏州来常州工作的基础条件。

常州不少厂区附近都有社保医保等一站式通办设备 本刊记者 石青川I摄

AI评估帮助守护市场公平

产业链条与人才基础的建立,离不开地方政策的支持。

在江苏采访企业,有个不太被注意的特点,就是几乎很少有企业主动提及“营商环境”4个字。俞铮说,漫柏起家不在常州,但在常州做人才公寓后,感受到这边强劲的市场内生动力,就将企业总部搬了过来,其中便是营商环境在起作用。

威腾电气投资总监管敏一如果不是被问到营商环境,他甚至没考虑过这是个“问题”:“营商环境,很好啊,但我也不知道怎么描述。”

他不是常州人,企业也不在常州,但他在常州开展业务十分顺利。这都得益于润物细无声的营商环境。

“地方性政策文件是容易出现风险点的地方。”常州市相关部门表示,常州之前应用了一套分析地方政策规定的人工智能系统。从去年开始,只要新制定的地方政策与规定规范,都需要经过这个人工智能系统的评估,其中是否违反公平性原则是评估重点。

据介绍,政策文件出台前,要根据评估出的风险点进行修改,改到没毛病为止。

该系统还会利用相应技术对存量政策进行评估,若现有政策存在有违公平性原则的内容,同样会被系统指出,并出具评估报告。相应主管部门就要对内容做出反应,之后根据具体情况再对相应内容修改或废止。

“招投标领域是重点监测方向。”常州市相关部门表示,要保障中小企业的参与度,同时让更多外地企业参与常州的项目,这样才能更好地发挥苏南城市的引领带动作用。