本刊记者 侯隽

今年夏天,热起来的不只是天气,医美市场也迎来了火爆的“暑期档”。

“双眼皮手术爆单”“打瘦脸针要抢号”……据媒体报道,进入暑假,南方医科大学南方医院皮肤科的门诊中,学生患者较平日增长10%到30%,医院整形美容中心7、8月的手术量月均增加100多台。

刚刚高考完的学生和毕业走向职场的年轻人成为这场 “夏日爆改” 的主力军,甚至社交平台上还出现很多医美+旅游的攻略:到上海逛逛迪士尼再去做个皮肤管理、到成都看大熊猫顺便打一下水光针、去延吉吃美食再进行一下韩式医美……

但在这股热潮背后,风险也正在潜伏。

焦虑营销的 “颜值经济”

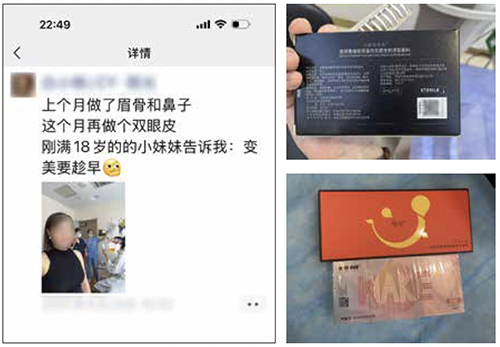

“刚满18岁的小妹妹告诉我:变美要趁早!”

“要以全新的形象惊艳校园呀!新形象配新学期,冲鸭(网络用语,冲呀)!”

社交平台上,很多医美机构瞄准年轻人,以“颜值经济”为名,进行焦虑营销。

本刊记者探访了多家北京美容整形机构,发现很多医美从业者都有一套精心设计的话术体系,核心直击消费者软肋——对容貌的焦虑和对即时变美的渴望。

“当不了学霸就当校花!微调之后你在学校肯定更受欢迎”“咱们把面部折叠度调整好,五官一下立体,人群中显得特别打眼”“小整容就是把自己重新养一次的最好办法……”

这些说辞被反复提及,而对于可能存在的风险却被只言片语模糊带过。销售们使出浑身解数,营造容貌调整的紧迫感,还以自身“变美”经历现身说法,让很多犹豫不决的消费者决定也去试一试。

采访中,很多年轻人告诉记者,现在有的用人单位对容貌要求很高,身边很多同学为了找工作都做了微整,女生割双眼皮、男生纹眉非常普遍,甚至有些家长带孩子来进行“爆改”,认为术后恢复需要一两周,暑假是最佳面容修整、恢复期。

“老话都说以貌取人,在外貌上建立优势,有利于孩子社交、求职。我女儿刚高考完,小区几个孩子都去微整了,我们也打算做个项目。”一位消费者说。

北京协和医院整形外科医生肖一丁在接受本刊记者采访时说,容貌焦虑容易引发冲动,人在焦虑时容易失去理性判断,倾向于“随大流”。他认为,很多年轻人尤其是高中毕业生,完全可以通过运动、饮食改善形象气质,不需要做手术。

“年轻人的想法与社会的审美都会变,一定要同家长商量,把修复较难的医美项目往后放一放。” 肖一丁说。

商家的医美营销文案和产品 本刊记者 侯隽I摄

“轻医美” 背后的美丽陷阱

在“容貌焦虑”裹挟下,越来越多人开始“入坑”水光针、瘦脸针、注射玻尿酸这样的“轻医美项目”(指因操作便捷、恢复期短而被误认为风险较低的医疗美容行为,其本质仍属医疗范畴)。

早在2022年,国家药监局发布了“关于调整《医疗器械分类目录》部分内容”的公告,对部分医疗美容用品目录作出重大调整。其中明确,作为“水光针”主要成分的注射用透明质酸钠溶液,用于注射到真皮层,主要通过所含透明质酸钠等材料的保湿、补水等作用,改善皮肤状态,按照Ⅲ类器械监管。

据悉,申请医疗器械Ⅲ类经营许可证时间较久且需要进行大量临床试验,并且要求生产公司具有与经营规模和经营范围相适应的质量管理机构或者专职质量管理人员。

然而,不少商家仍在投机取巧。

记者在北京多家美容整形机构发现,很多美容机构混淆概念,拿出一些拥有“Ⅲ类医疗器械”身份的产品冒充水光针,但其实并非对症,其获批适应证与水光针完全不一样。

例如,一款名为“术唯可”的水光针,在线上平台的售价在几十到200元之间。多家美容院告诉记者,这款是基础水光针,享受平台百亿补贴价格才如此便宜。

记者发现,该产品的正式名称为“医用透明质酸钠凝胶”,为“Ⅲ类医疗器械”,其注册的适用范围是“辅助用于预防和减少腹(盆)腔手术的术后粘连”。也就是说这种本应注入腹腔的透明质酸钠凝胶,可能被一些机构直接打在消费者脸上。

有的美容机构则用“Ⅱ类医疗器械”产品张冠李戴。例如在某线上平台,很多机构都推销巨子生物旗下的“可丽金水光针”,这款产品名为类人胶原蛋白生物修复敷料,为Ⅱ类医疗器械。

根据国家药监局信息,该款产品获批用于“提供皮肤过敏、激光、光子治疗术后、痤疮受损创面的愈合环境”,并非用于注射。

此外,记者走访发现,一些工作室和生活美容店都推出了“轻医美项目”,然而部分操作人员没有相关医疗资质,仅凭一个注射仪器、几块纱布就给消费者进行操作。

解放军总医院第一医学中心整形修复科副主任韩愚弟告诉本刊记者,从门诊经验看,注射类医美产生的问题最多。例如,有消费者在医美机构打了所谓的胶原蛋白针(主要成分通常为玻尿酸)后,炎症反应强烈,脸部肿胀到呼吸困难;还有消费者打了多年玻尿酸,出现无法吸收、皮肤红肿有硬块的问题,甚至因玻尿酸位移、发泡、“馒化” 等问题导致心理抑郁。