本刊记者 宋杰

2025 中美青年创客大赛厦门分赛区选拔赛现场,哈尔滨工业大学大三学生宋勃翰和团队围着一张婴儿床反复调试,这是他们研发了近一年的“智能婴儿床”。床板下的传感器正“学习”分辨婴儿的哭声——这套AI系统能识别饥饿、尿湿等6种常见需求。

“比赛消息一发出,我们就决定来试试。”宋勃翰边调整参数边说,“希望在48小时高强度开发中完成新版本迭代。”

这个教育部主办的中美人文交流项目,吸引了71所高校的277支团队、1342名青年。大赛已在厦门走过11年。作为大赛支持方,厦门火炬高新区管委会持续陪伴参赛创客成长,为获奖项目提供创业空间载体、资源对接等服务。赛场里新奇的想法,到了赛场外,不少已经变成了创业公司实实在在的创新项目。

2025中美青年创客大赛厦门分赛区选拔赛决赛现场

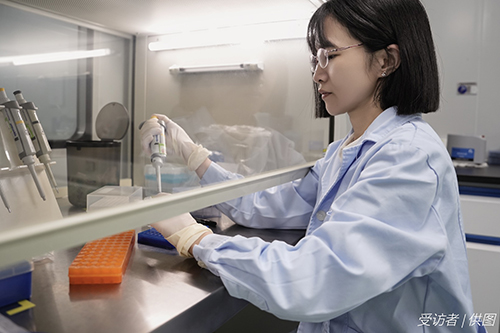

致善生物PCR配液间内,工作人员正在配制溶液。

万基生物专注基因检测领域研发

融合:做科技成果 “摆渡人”

在厦门火炬高新区的实验室里,致善生物的研发人员正盯着检测仪上的曲线——这家由园区孵化的企业,从海洋微生物中提取工具酶,打破分子诊断试剂领域的国外垄断,让国产试剂成本显著下降。

不远处,在赛诺邦格生产车间,经过不断精密加工,降糖药物侧链辅料(一种能精确控制药物在体内释放速度的关键载体材料)成为长效技术的核心突破,让患者从每日3次注射变为每周一次。

这些成果印证了厦门火炬高新区培育创新沃土的能力。如今,为进一步打通生物医药科技成果转化的“最后一公里”,新成立的厦门火炬科技成果转化中心正全力运转,致力于成为科技成果走向市场的专业“摆渡人”。

该中心聚焦诊断试剂和疫苗领域,力求破解转化堵点:技术经纪人穿梭于高校实验室与企业车间,“技术导师+产业导师+资本导师”组成的“创新铁三角”为项目护航,实验室样品到生产线商品的距离不断缩短。

在这片“创新雨林”里,硬核支撑不止于此。30余个研发平台各有专攻:天马新型显示技术研究院的柔性屏材料打破国外专利壁垒,厦门半导体工业研究院的阻变存储器制造技术跻身国际前列;47个各级新型研发机构与7家“火炬协同创新主体”联动;某高校团队的快速检测试剂盒通过中试服务,3个月就完成从样品到量产的跨越。

火炬高新区与厦门科学城、金砖创新基地共建资源共享平台,联合省创新实验室组建跨领域攻关团队。一套“发现—评价—培育—转化”的闭环体系已然成型。

“以前高校的成果‘躺’在论文里,现在通过这个机制,我们能快速找到企业需求,实现双向奔赴。”厦门大学一位教授感慨。

出海:金砖通道上的双向奔赴

“出发前一晚,我们还在担心会场会不会空着。”金砖科创孵化园综合服务中心执行主任林志强回忆起6月的巴西之行,仍有些激动。

这场在里约热内卢举办的推介会,最终迎来了百余名巴西政府官员、企业家和科研人员。厦门万基生物与巴西未来生物当场签约,巴西SENAI绿色化学创新研究所的成果也敲定将在厦门落地。

这是金砖科创孵化园首次带厦门企业大规模“出海”。21家企业带去的智造产品里,俊融医疗的JR-CA007雾化器格外抢眼——这款重800克、充电一次可用6~8次的家用医疗设备,是企业历时4年的研发结晶。“以前单打独斗闯南美,光临床认证就卡了半年。”该公司总经理陈智君说,如今借着孵化园的平台,他们有望与巴西多家医疗机构建立联系。

蓝斯通信的智慧公交系统同样收获满满。这套包含刷卡机、定位主机的解决方案,正好契合巴西公交系统升级需求。“今年3月,我们刚成立了金砖交通创新研究院,希望以此为抓手,构建‘咨询—设计—开发—实施—运营—运维’的全链条出海模式。”蓝斯通信市场部主管陈雯婷说。

按照规划,到2028年,金砖科创孵化园将成为辐射金砖国家的国际化科创合作载体。眼下,通过常态化举办的科创人才大讲堂、跨境项目路演等途径,更多“厦门智造”正沿着金砖通道走向世界。

厦门创新创业园

投资:资本成滋养创新 “活水”

行业领先的卫星通信射频芯片企业厦门科塔电子有限公司,近日顺利完成A轮融资,成为火炬新质生产力基金自去年组建以来投资的第三个项目。

在厦门火炬高新区,资本正成为滋养创新的“活水”。这只由高新区产业引导基金发起、5家国有投资机构联合组建的基金,只投“早、小、硬科技、未来产业”。

科艾斯创始人、总经理陈志国介绍,企业近几年保持着超过20%的年复合增长率,在研发创新和生产工艺优化上的投入持续攀升。

“火炬新质生产力基金的投资,不仅及时缓解了我们的资金压力,更重要的是嫁接起产业链资源,促进了上下游协同合作。”他介绍,作为福建省唯一的高分子材料助剂领域企业,今年一季度该公司营收同比增幅接近30%。

庞大的基金矩阵还在发力:总规模10亿元的厦门火炬孵化加速母基金,已培育10只子基金,重点投向生物医药、半导体等领域;443亿元规模的产业引导基金参股18只子基金,杠杆效应放大20倍,推动瀚天天成、星宸科技等40多个项目落地,助力16家企业成功上市。

“我们要做‘耐心资本’,陪企业从种子期走到成长期。”厦门火炬高新区管委会计财处负责人说。

从“新质贷”解决初创企业首笔融资难题,到“拨改投”试点变财政拨款为股权陪伴,资本的“精准滴灌”,让更多硬科技企业得以潜心研发。

在厦门美塑新质科技有限公司的车间,一片片“口字胶”正在生产中——这款荣获省级“单项冠军”的产品,在国内市场占有率多年稳居前列。

“折叠屏手机、车载HUD显示器,哪里有新场景,我们的精密功能器件就跟进到哪里。”该公司总经理助理黄渴水说,企业在精密功能器件及新材料领域已深耕10余年,开发出上千种产品,园区内的友达、天马等“链主”企业都是其客户。

这种专注于细分领域深耕的特点,在厦门火炬高新区很常见。

嘉戎技术的模块化垃圾渗滤液处理设备,已服务国内和海外超600个项目;宇电温控科技的半导体温控器,测量精度达0.001℃,打破国外垄断实现国产替代。

目前,厦门火炬高新区已培育出10家国家级、48家省级制造业“单项冠军”,196家专精特新中小企业在“智改数转”政策支持下加速成长。

厦门火炬高新区充分发挥财政资金的引导和支撑作用,将大部分财政收入精准投向企业发展。近3年,厦门火炬高新区企业政策扶持资金规模持续扩大,累计超过200亿元。

“从专精特新到瞪羚、独角兽,再到上市公司,每个阶段都有对应的培育方案。”厦门火炬高新区管委会一位负责人说。

在厦门火炬高新区培育的这片“雨林”里,政策阳光、资本活水和服务沃土的交织,正让创新种子长成参天大树。