文| 王海涛

我叫王海涛,是塞罕坝机械林场的一名普通员工。2003年退伍后我入职林场,至今已经工作20多年。

塞罕坝第一片造林成功的地方是马蹄坑,也是我工作的地方。我和其他几位同事一起,负责营林区的巡护工作。

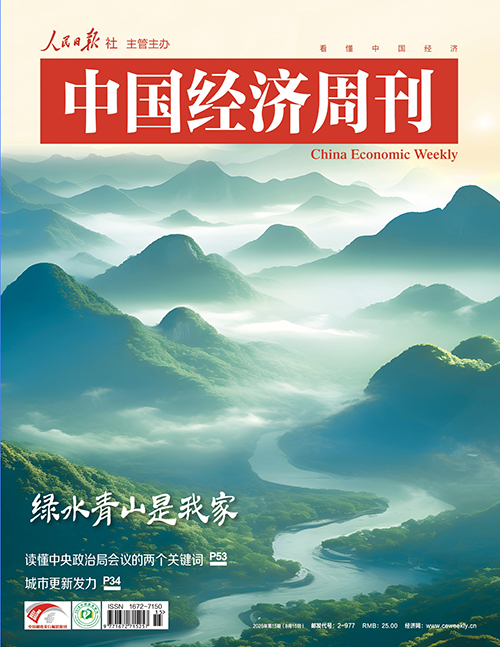

塞罕坝曾是一片美丽的高岭,然而由于历史上的开围放垦,它变成了“风沙遮天日,飞鸟无栖树”的茫茫荒原。1962年,369名青年集结至此,拉开塞罕坝机械林场建设的帷幕。

林场人常说,吃祖宗的饭,断子孙的路,不是能耐;能够还祖宗的账,留子孙的粮,那才是本事。60多年的时间,三代塞罕坝人只做了一件事——种树。

在荒原种树不是一件容易的事,恶劣的气候、雨凇、旱灾等都是不小难题。塞罕坝人总是树倒了扶起来,林子毁了再种起来。如今,浩瀚林海总面积达115.1万亩、森林覆盖率达82%、林木蓄积量1036.8万立方米。

从茫茫荒漠变成林海,塞罕坝成为世界上面积最大的人工林场。牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神也深深融入我们每个人的骨子里。

现如今,林场环境越来越好,日常巡护时也能看到不少动物。去年我就亲眼看到了狼,虽然当时离得还有一段距离,但我还是挺紧张。国家二级保护动物猞猁去年也首次出现在了林场。

“三分栽树、七分管护”,我的使命就是保护好这片绿色。每到春秋两季防火期,巡护任务就更重了些。好在随着技术发展,我们有了“新伙伴”。林场新配备了无人机和“乐山巡”设备,我在东边巡护时,同事便可操作无人机了解西边的情况。一旦发现异常,便可通过“乐山巡”及时上报。

林海是我们的“聚宝盆”。塞罕坝变绿了,绿色产业也发展起来了,周边老乡们吃上了“生态饭”“旅游饭”,日子也更好了。

不少老乡会在秋季往林子里去,摘蘑菇、采野菜。勤快的老乡天天往林子里跑,一个月能挣到万把块钱。围绕塞罕坝林场,我们建立了国家森林公园,吸引了不少游客。印象中老乡们的小土房,都已成了带院子的平房,老乡们搞起了农家乐,旅游旺季很是红火。

如今,“美丽的高岭”更美了。每当我听到游客说,塞罕坝有山有水、空气清新,心里就很自豪,觉得自己肩上的责任更重了一分。这片林子,不仅是我们的饭碗,更是子孙后代的饭碗,我们必须得守护好它。

(本文作者系河北省塞罕坝机械林场千层板分场马蹄坑营林区护林员,由本刊记者郑雪采访整理)