本刊记者 石青川

“政策支持力度不错。”汽车座椅生产工厂的老板李彦对本刊记者说,“我们这样的劳动密集型产业很需要稳岗贷款,有活钱能让工人稳定在岗位上,也帮我们舒缓了账款压力。”

近两年稳就业政策让李彦实实在在获得了实惠。他对贷款的需求不小:汽车产业链上下游有一定账款期,加之制造工厂是劳动密集型产业,有大量全职与兼职的工人都必须按时支付薪水。

像李彦这样感受到政策扶助的企业并不少,2025年上半年,全国城镇调查失业率稳定在5.2%,比一季度下降0.1个百分点。

仅舒缓企业压力还不够,稳就业不仅仅是稳岗位。从7月国务院办公厅发布的19条稳就业举措可以看到,政策正通过“减负输血”“以工代赈”“技能升级”等多维度工具,一环扣一环,让经济循环更好运转。

从“保存量”到“扩增量”

7月9日,国务院办公厅再次印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》,从7个方面提出政策举措,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济高质量发展。

从多举措多方面的稳就业政策,不难看出稳就业不是一个孤立的点,而是串联经济社会的线。

多方托举企业稳岗

“急招注塑机包胶熟手,工价高”、“招钢卷尺组装工人20人”……近两个月河南百盛尺业总经理李倩芝几乎每周都在发招工信息,她说最近业务有所增长,用工需求就变大了,需要的大多是熟手,正在努力招人。

不少制造业工厂今年以来都在稳步增加招聘规模。

“机械厂招聘,车工、磨工、钳工、库管、钢板折弯,男女不限,有经验优先,转正后到手5000~8000元一个月。”早上8点多,还在地铁上的李路就开始在各个招聘群里发招工信息。李路是做劳务外包的,他通过帮工厂招工获得收入。

“现在有些工厂还是挺缺人的,几乎每个月都有三四个新的招人需求给到我手上。有空调厂、塑胶厂、电子厂、汽车配件厂等,也有物流公司、电商公司。只要想干活,来找我。”李路说,现在企业招人舍得花钱,帮忙招到一个正常度过试用期的长期工,他就能拿1000到2000元不等的佣金。

近期李路发出的岗位待遇看起来都不错,特别是不少工厂都在工人待遇上增加了稳岗补贴。“比如隆鑫、广亚机械等这些大的生产厂,4月份后都增加了稳岗补贴,来增加工人的收入。”

这些稳岗补贴来源于稳岗政策的托举。同时,金融方面政策也在加力。

今年3月,人力资源和社会保障部推出进一步加大金融助企稳岗扩岗的新政策,将小微企业最高授信额度由3000万元提高到5000万元,同时还降低了利率水平。

各地也根据自身产业特点,推出了有针对性的稳岗贷款政策。例如,河北省人社部门联合金融机构推出“人社惠企贷”升级版,扩大覆盖范围、提升授信额度、降低贷款利率,并推出组合贷款模式。前4个月,全省共发放“人社惠企贷”120亿元,帮助2896家企业实现稳岗扩岗促就业。

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅则要求金融机构将符合条件的小微企业可申请的稳岗扩岗专项贷款单户授信额度由最高3000万元提高至5000万元,同时还明确要求稳岗扩岗专项贷款利率不超过最近一次公布的同期限贷款市场报价利率。

今年,更加积极有为的宏观政策接连落地,全国社会保障和就业预算支出安排近4.5万亿元,增长5.9%;目前稳岗扩岗专项贷款余额3000多亿元,创业担保贷款余额超过2700亿元;中央财政安排就业补助资金667.4亿元,为稳就业提供强有力的政策托举。

以工代赈 就地就近就业

“这样的活儿足够多就好了,我就不用外出打工了。”一位河南信阳潢川县工人告诉本刊记者,他曾在春节后参与县里道路修建,家门口就业确实方便。以往外出务工很难照顾家里,每年家中收麦时节,还要把他叫回来帮忙。

“以工代赈”是超常规逆周期调节中重要的稳就业政策举措,以工代赈项目正在让不少劳动人口实现家门口就业。

在云南省普洱市景谷傣族彝族自治县,通过“项目建设+劳务报酬+技能培训+公益性岗位设置”模式,带动860余名群众实现家门口就业,人均年增收约1.32万元。

当地景谷镇选取了不少群众参与度高、技术门槛低的项目,如村组道路硬化、小型农田水利工程等。永平镇则针对项目所需的机械操作工、道路摊铺工、路面收光磨面等工种开展技能培训,以技术工种工资250元/天,普通工种工资150元/天带动当地村民就业增收。

截至6月底,国家发展改革委联合财政部共下达2025年度以工代赈中央投资295亿元,支持地方实施以工代赈项目近6000个,预计吸纳带动70余万名困难群众就地就近就业,将发放劳务报酬超过110亿元,有效拓宽群众就业增收渠道。

据了解,下一步,国家发展改革委将立足当前就业形势,积极主动作为,督促指导地方推动已下达投资的以工代赈项目全部开工建设,抓实抓牢重点群体务工组织和劳务报酬发放等关键环节,同步做好项目常态化滚动式储备,推动以工代赈切实发挥稳就业、促增收的逆周期调节作用。

新兴职业打开就业新空间

政策的托举稳住了大量传统岗位,与此同时,科技的快速应用还带来了活力十足的新兴职业。

7月17日上午,教练姜又琪头戴遮阳帽,认真地蹲在地上检查电池,一台有4个螺旋桨、高度超过成年人膝盖的无人机停在旁边。这里是一处无人机训练场地,姜又琪稍后要指导一批新学员练习,而检查电池是最重要的准备环节,“要检查仔细,如果炸机了会发生危险”。

“推油门。好,然后松副翼,左手回收半格。稳住悬停高度。”姜又琪大声告诉学员操作要领,不久后,这批学员要参加无人机驾照的考试了,最近天气炎热,得趁着早晨多练习练习。

姜又琪曾就职于重庆国飞通用航空设备制造有限公司,4年前他发现无人机销量越来越高、应用越来越广,但有驾驶技术的人却并不多,甚至大部分行业外的人不知道驾驶无人机需要驾照。自从开办了这家名叫昊苍科技的无人机培训机构后,他不是在培训场地,就是在出差的路上。“业务非常多。”他说,随着“低空经济”的发展壮大,需要考无人机驾照的人也越来越多。

“去年开始,来学的人疯狂增长,学习人数是前年的两倍还多,小型多旋翼和中型多旋翼是考证的热门选择。”姜又琪介绍说,公安与消防领域来了不少学员,还有一些需要工业巡检的企业在培养自己的无人机飞手团队,会邀请他的教练团队进行驻场整体培训,一些无人机零部件制造企业也会邀请他们去做技术培训。“我有点想扩大教练员团队,但也怕这几年热度过了学员数量不稳定,准备考察考察再说。”

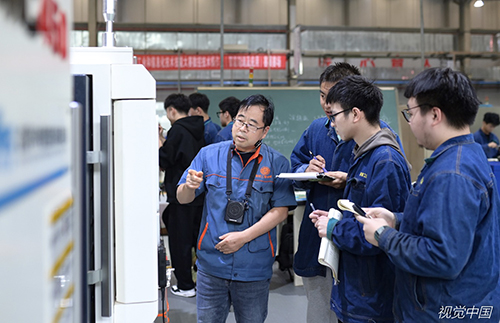

随着我国不少技术发展越来越成熟,大量新的用人需求涌现。目前,教育部正围绕人工智能、低空经济等12个急需紧缺产业领域的60个重点建设方向,加快“微专业”和职业能力培训课程建设。

对外经贸大学国家对外开放研究院研究员、中国劳动经济学会劳动力市场分会会长李长安介绍,新职业涌现打开了就业新空间,有效连接市场新需求。

“随着人工智能技术的进步和广泛应用,产生了大量新的岗位和职业。例如人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员和生成式人工智能系统应用员等。为了让高校毕业生更快适应新职业和新岗位的需求,人力资源和社会保障部门从职业技能培训、就业服务体系建设等方面,教育部门从高校专业调整、课程设置、职业生涯规划、鼓励高校设置微课堂等方面给予了大量支持,并出台了系列支持性政策。”李长安说。

新技能开新路

国务院就业促进和劳动保护工作领导小组在7月份印发了关于开展大规模职业技能提升培训行动的指导意见。意见明确提出,从2025年到2027年底广泛开展职业技能提升培训。其中,聚焦高精尖产业与急需行业、就业重点群体等开展补贴性培训3000万人次以上。

从制造到服务,从城市到农村,技能培训提升让就业者更有底气。

培训项目中的新机会

7月11日,第三届广州国际护理博览会,一培训项目吸引了不少护理专业人才。

“现在很多医院招聘护士都要求本科学历,但我们不少都只有专科学历,要么必须考专升本,要么就只能找其他工作了。”一位想要在“免陪照护服务”领域就业的护士说,目前该领域人才需求量大,但供应少,她想通过参与一些培训项目得到这样的就业机会,而粤港澳大湾区的“粤港护理专才”交流计划就是她想找的机会。“免陪照护服务”即由医疗机构的专业医疗护理员为住院患者提供24小时不间断的生活照护服务,不依赖患者家属亲自陪护,也不需要家属自聘护工。

广东省护士协会会长彭刚艺在会场上说,为了加强人才培养,大湾区正在进行粤港护理专才交流计划,即将内地的护士送往香港从事护理服务与学习培养,培养更多高水平护理人才。

据了解,目前这样的人才交流规模还不大,通过选拔的护士可以在香港工作12个月。香港对护士学历要求没有那么严格,即使是专科,只要通过选拔考试也可以参与。

佛山市顺德区第一人民医院主任护士吕春梅透露,去交流学习需要经过严格的考试与选拔,但在香港可以学习到很多国际化的护理经验与管理经验。

另一位参与该项目的护士说,据她了解,香港地区护理岗位人才需求比较大,这样的机会以后可能会越来越多。在香港工作学习期间,一个月收入可达万元人民币以上,而完成学习内容,拿到相应资质,回到广东的医院后月收入还能有较大提升。

返乡农民工纷纷学起直播

7月8日,重庆市巴南区石龙镇的农民工返乡创业园内,几名衣着朴素的中年女性学着台上讲师的样子,调试着面前白色直播灯的光。灯光下是一些水果与土特产,她们等一下会针对这些产品的特点拟一些推广词。

这里是石龙镇每隔一段时间便会举办的“乡村大讲堂”,返乡创业的农民工会在这里互相传授自己擅长的技能,或者请专业的老师来解决他们最迫切需求的技术。今天这场讲堂便是村民们期待已久的直播带货课。

“我们以前就听说直播带货厉害,也开过直播,但效果都不太好。这次才知道,原来直播带货有这么多讲究,比如直播时段的选择要契合产品属性,每场直播要给粉丝预告一个时间,围绕一个主题展开等等。” 寨坪溪语小镇总经理任联新说,他返乡创业前是帮企业做融资贷款的,从未接触过电商直播,返乡创业后发现直播与农文旅天生契合,这才从零开始学习直播。“对我们一些旅游产品销售带动确实大,最近我也动员员工都学起来。”

如今,石龙镇的返乡农民工创业园中,几乎每家都有了自己的主播,田间地头时不时就能看到手机支架,“手机跟直播灯已经成我们的新农具了。” 任联新说。

“本来预计是不超过10个人的小课堂,结果报名了30多个人。”石龙镇返乡创业园负责人李波说,大家对于这类技能培训的热情很高,所以他们也非常乐于组织这样的课堂。“近两年,我们这儿返乡创业的人越来越多,为了让家乡的故土能留住这些返乡的人才,我们就要尽全力帮他们做好服务。”

重庆古御工艺品有限公司总经理周奎是做手工雕刻生意的,以前通过教村民木雕来带动增收,但近两年他看上了返乡回来的年轻人,“现在直播带货对我们手工艺品的销售提升很大,大家喜欢手工匠人,所以我想建个直播团队,最近在找返乡回来的年轻人聊,他们不少在电商公司工作过。”

在李波的乡村大讲堂学习后,周奎觉得建个直播团队“有搞头”,“最少得3个人,用上稳岗补贴这些政策,一个月人力支出按一万二算,并不会给我造成特别大的成本压力。薪资水平可能与城市有差距,但团队想拿高薪,可以靠带货的提成,只需要设计好激励机制就行。先干起来,如果效果不错,就复制这个团队模式。”周奎已经开始盘算招附近村回来的大学生了。

创业求职主动求变

除了政策的谋篇布局,就业市场的韧性也源自千千万万创业者、求职者自身主动努力,寻求变化。

返乡创业:带动就业也带动产业

石龙镇陆角湾果蔬种植农民工专业合作社负责人甘友是返乡创业人员之一,他此前从事建筑工程行业,并不懂农业,但随着国家政策的号召与支持,他觉得自己在外打拼真不如回家带动乡亲一起致富。

最让甘友骄傲的,不是不打农药的辣椒地,也不是今年要开工的辣椒酱工厂,而是一片大棚:“别小看这片大棚里的草莓。这背后可是我们不断研究改良出的种植技术。草莓摘完马上可以种上小甜瓜,小甜瓜摘完,再种上草莓,无缝衔接,一点不浪费土地,能增加不少收入。”

随着农作物的丰收,甘友也带动不少乡亲就业。“我们就住在不远处,走几步路就到家。平常只要有商家来收农产品,我们就来帮忙采摘,一天能赚70多块哩。”一位附近的老人说,留在村里的人年纪都大了,没办法像年轻人一样外出务工,平常务农也只是自己种、自己吃,现在甘友创办的农业公司给他们解决了不少收入问题。

返乡创业带动就业也带动产业,重庆不知山外生态农业发展有限公司总经理姚元主要经营观光农业方面的业务。

姚元之前从事建筑设计行业,在他的带动下,周边100多村民在光秃秃的土地上“种”出两栋船形民宿,里面的设施配套几乎与星级酒店别无二致。“别人都是开农家乐,我就想开这种艺术民宿。” 姚元说,他们村没什么旅游景区,所以他准备借助门前的野湖打造个水上游玩的根据地。

热门专业毕业生:让岗位“向我走来”

今年应届毕业的邓春梅不久前辞职了。邓春梅在大学读的是养老管理专业,在岳阳职业技术学院完成专科课程后,又进行了专升本的考试与本科学习,并在今年顺利毕业。

据邓春梅介绍,随着“银发经济”的壮大,该专业就业前景非常好,一年前她就开始在湖南一家养老机构实习了,由于专业对口,实习结束她便被留用,从事行政工作。

还没毕业就落实了工作,这是不少毕业生的目标,但邓春梅并不满意,“我工作的养老院体量不大,我觉得上升空间有限,就在上个月辞掉了这份干了半年的工作”。

邓春梅的家人对此有点不理解。“他们总认为现在工作不好找,想让我踏实干下去。”邓春梅说,“但我想有更多的提升,况且我觉得只要有专业技能,工作并不难找。所以我现在计划先放空一段时间,然后学习提升一下自己,再继续工作。”

毕业生就业情况一直备受各方关注,邓春梅说,至少养老专业就业压力不大,周围的同学找工作都很简单,因为护理员等很多养老行业岗位缺口很大。

“我虽然待业,但是我辞职后收到了好几家机构的邀请,只是我还是想沉淀一下再择业。”邓春梅说。

马旭今年刚从萍乡卫生职业学院养老服务与管理专业毕业,同样觉得就业压力不大。“养老院缺人,基本上实习期间大部分同学就能把工作定下来。”

但马旭并不为此特别开心。“太累了,我现在从事一线养老护理工作,每天都筋疲力尽。”马旭称自己有时候连接电话的时间都很少,接受记者采访时也尽量长话短说。“有很多同学工作一段时间后,都会想换一份轻松点的工作。”他解释说,周围不少同学一开始对养老服务工作内容的了解并不深,实际工作后发现跟想象中差别大,所以尽管找工作很容易,但在这个行业稳定下来的却不多。

马旭不太满意现在的工作,还因为外界不理解,经常有亲戚或者朋友听说他在养老院工作,就会在背后议论。“他们说,这么年轻就干这个?并且我们劳动强度高,待遇却没有想象中高。需要不断调整自己的心态,才能干得下来。”

中年再就业:打拼蓄力找到新坐标

刘元是一名再就业的中年人。他曾是安徽一家民间商会的秘书长,由于工作努力认真,被商会会长单位挖走做了办公室主任。由于资金链问题,刘元两年前经历了公司倒闭。

但日子还是要继续,此后刘元经过3天的调整,便重新制作了简历。

一开始并不顺利,由于多年从事办公室工作,刘元既没有什么专业技术,也没有优质的市场资源,用人单位很难给他开出之前的待遇。

“所以我得求变,俗话说,穷则变,变则通。”刘元说。

销售岗位是刘元的新起点。“我发现销售岗位的招聘规模最大,并且门槛最低,我年龄大,跑市场会给人稳重的感觉,也是一种优势。”他认为销售也是最快能让自己收入提升起来的岗位,只要愿意付出,就能出成绩。

之后的两年,刘元尝试过很多领域,大到餐饮、租车,小到电子产品的专用胶水,这些市场他都跑过,练就了一身销售本领,也积累了大量市场资源。

7月的一天,尽管合肥已经非常热,但刘元依然穿了件板正的衬衣同时打上了领带,他要面试一家火点探测报警领域的头部企业。结果很顺利:“下周一正式入职。大客户销售岗,主要面向加油站、矿山企业等。”

刘元至今仍关注着各类“稳就业”政策,在他看来,稳就业稳住的不仅是就业岗位,更是企业与他们这些就业者的信心。

(应受访对象要求,文中李路、马旭、刘元是化名)