本刊记者 谢玮 张燕 侯隽

港交所敲响的锣多到能“摞起来”。

7月9日,港交所迎来年内最热闹的一天:蓝思科技、极智嘉、讯众通信、FORTIOR(峰岹科技)、大众口腔等5家公司同日在港交所挂牌上市,加上恒生摩根美国股票高入息主导型ETF,一字排开的六面金锣,折射出香港市场的强大韧性与活力。

这还是港交所第一次出现“六锣齐响”的盛况。2018年,港交所曾有8家公司同时上市,彼时只有四面金锣,由两家公司共用一面完成仪式。如今六锣同场的新纪录,显然让 “锣不够用” 的感叹有了更生动的注脚。

“今年香港IPO市场非常火,目前筹资额已突破900亿港元。”香港财政司司长陈茂波对本刊记者表示,下半年这一热潮还将持续,“排队要来上市的更多,已经向港交所递交申请的企业达到100~200家。”

接受采访时,陈茂波特意选择在象征开放包容的迎客松前留影,希望传递出香港资本市场欢迎全球企业的积极信号,“我们也希望开拓全球其他地区的市场,如吸引中东、东南亚等地区的企业赴港上市。”

2025年5月20日,宁德时代董事长曾毓群在香港交易所敲响开市锣。

量价齐升,半年募资额超去年全年

今年以来,港股IPO市场活跃度显著提升。

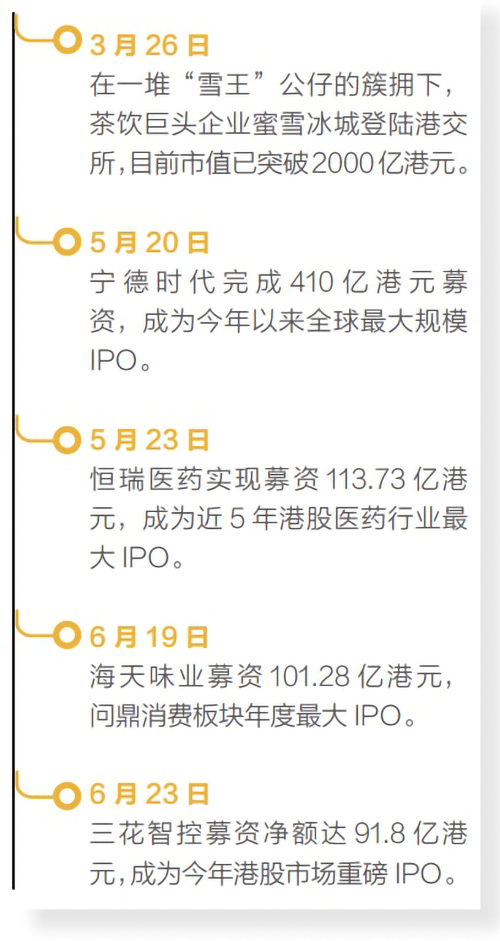

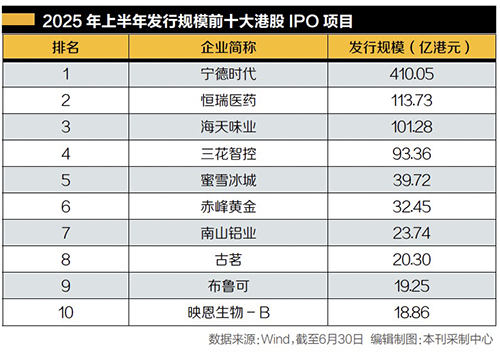

记者查阅Wind数据显示,截至 7月1日,年内已有43只新股登陆港股市场,新股募资总额达1067.13亿港元,这一数字已超过2024年全年876.5亿港元的募资总额。市场认购热情高涨,多只新股获得超千倍超额认购,部分个股上市首日涨幅突破100%。目前,港交所IPO排队企业数量超过150家,其中包括40余家已在A股上市的公司。

事实上,年初,港交所行政总裁陈翊庭就公开表示,当时正在筹备的IPO有100宗,当中会有一些令人兴奋的名字。

半年时间过去,成绩单颇为亮眼,多只大型新股与明星新股交相辉映,将港股IPO市场气氛推向高潮。

值得关注的是,不少IPO项目吸引了豪华的基石阵容。宁德时代可谓是“非常抢手”,其基石投资者阵容包括科威特投资局、中石化(香港)、高瓴、高毅、景林、橡树资本等23家机构,涵盖主权财富基金、能源产业资本及国际知名投资机构。在医药板块,映恩生物-B在上市前引入了15名基石投资者,包括德国生物新技术公司拜恩泰科(biontech SE)等国际机构。

从行业分布来看,硬科技、新消费及生物科技领域企业构成港股上市的“主力军”。

硬科技一向是热门赛道,已上市企业表现突出:黑芝麻智能、地平线机器人、宁德时代等公司市值保持稳定增长。截至6月30日,在目前储备项目中,纳芯微、天域半导体、天岳先进等企业已递交赴港上市申请。蓝思科技、峰岹科技等已经启动招股。

新消费板块表现亮眼。泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金被市场称为港股“新消费三姐妹”。上市3个多月,蜜雪冰城股价较发行价涨1.63倍,以突破2000亿港元的市值稳坐新茶饮赛道头把交椅,让创始人张红超、张红甫兄弟登顶河南首富。老铺黄金上半年暴涨321.53%,股价一度超过1000港元。泡泡玛特股价则从年初的每股79港元一路攀升至283港元。

这一板块还在持续扩容,毛戈平、沪上阿姨、布鲁可、绿茶餐厅等企业已经成功登陆港股,还有巴奴、老乡鸡、遇见小面、零食很忙等10余家企业正在排队。这些昔日主要满足吃喝玩乐类“小生意”,不断刷新港股超额认购金额,取代互联网企业成为港股新晋“吸金王”。

引领中国资产价值重估

刚刚过去的6月,张威(化名)密集往返香港与内地8次,接洽拟赴港上市企业。这位就职于某头部内资券商的资深从业者,在经历港股 IPO 低迷后,迎来了市场和属于他的转机。

“之前两年市场不振,我一度忧心忡忡,生怕被裁员。”张威回忆道,今年春节后,新公司带着涨薪的offer找上门,“我就知道,今年港股市场肯定热闹非凡。”

当下,随着国际资本对中国资产的价值重估,资金不断涌入,港股市场情绪逐渐升温,估值也得到显著修复,这无疑吸引了更多企业选择赴港上市。

“去年的DeepSeek和今年的宁德时代,都让境外投资者惊觉内地科创企业的实力。”陈茂波说,“他们意识到,过去在资产配置中(中国资产)可能低配了,现在正积极补仓。”

资金层面,国际长线资金正加速流入港股市场。中金公司管理委员会成员王曙光观察到,欧美本土基金经理开始活跃参与项目路演并下单。例如,在宁德时代、海天味业、三花智控等项目中,基石投资人中开始出现中东主权基金科威特投资局、新加坡主权基金新加坡政府投资公司、欧洲长线基金施罗德等外资机构身影。

这也是施罗德首次作为基石投资者参与港股IPO认购,代表着国际长期资金正在增加对中国优质资产的配置。这些项目在簿记期间(指新股发行时,券商收集投资者认购意向和订单的时间)也收到了大量的海外主权及长线机构订单,均录得大幅超额认购。足以见得优秀的中国资产能带动欧美长线增量资金大量回流。

“科技股的表现和中国资产重估是推动本轮外资流入的主要催化剂,被动型资金和部分交易型资金是回流主力,虽然因各种因素有所反复,但外资对中国优质资产的关注度逐渐提升是不争的事实。”王曙光分析。

“长线基金、主权基金、大基石资本等,都在追捧港股市场。”瑞银集团中国区总裁、瑞银证券董事长胡知鸷说,随着企业盈利能力持续修复,香港市场的优势地位在当前阶段表现得尤为突出。

香港交易所 本刊记者 张燕I摄

制度优化加速企业赴港

港股IPO市场迎来新机遇,港股持续多年的改革功不可没。

“港交所一直在自我检视,持续优化上市框架和制度,包括放宽上市门槛、降低交易成本、提升交割效率等,以进一步增强市场竞争力。”陈茂波说。

早在2018年,港交所在《主板上市规则》新增第18A章——允许“同股不同权”、允许未有收入的生物医药公司赴港上市,允许中概股将香港作为第二上市地。

2023年,港交所推出18C改革,允许未有收入、未有盈利的“专精特新”科技公司赴港上市。2024年,港交所下调特专科技公司市值门槛,“已商业化公司”与“未商业化公司”上市所需的市值门槛分别降至40亿港元和80亿港元。

2024年4月,证监会发布了5项资本市场对港合作措施,进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位,共同促进两地资本市场协同发展。其中非常重要的一条就是“支持内地行业龙头企业赴港上市融资”。

同年10月,香港证监会与联交所联合推出“合资格A股公司快速审批机制”,对市值超100亿港元且合规记录良好的企业,将审批时间压缩至30个工作日内。以宁德时代为例,从申报到正式上市仅用时98天。

今年5月,香港证监会和港交所更是正式推出“科企专线”,以进一步便利特专科技公司及生物科技公司申请上市,并允许这些公司可以选择以保密形式提交上市申请。

与此同时,在互联互通机制下,南向资金持续南下,年内流入规模超6000亿港元,日均流入规模为去年的2倍,并有望进一步扩大,在港股市场占据更高的交易权重,构成港股市场另一大重要资金来源。

“这些积极市场因素为优质大型IPO项目推出提供了市场窗口,蜜雪冰城、宁德时代、恒瑞医药等优质企业赴港上市,其优异的后市表现则进一步提振港股IPO市场情绪。多重因素叠加下,目前港股IPO市场整体回报率显著提升。”王曙光说。

“香港市场在创新方面表现突出,除传统融资外,更在上市公司的市值管理、股份回购等方面发挥重要作用,为上市公司有效维护股价稳定提供了诸多的工具。”瑞银全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹补充道,从监管层面看,证监会对香港市场的支持态度也十分明确。整体而言,香港市场发展前景广受认可。

“超级联系人”名片进一步擦亮

红背心、大金锣、热闹的交易大堂,是不少内地投资者对香港证券市场的最初印象。

过去两周,作为港交所25周年系列活动的一部分,不少香港市民和游客都有机会在香港9个打卡地点,模拟“红衫仔”,亲身感受上市敲锣的仪式。

25年来,港交所的“上市铜锣”不断升级扩容,香港作为连接内地与全球市场的“超级联系人”角色也愈发凸显。

在港交所主席唐家成看来,香港与内地市场多年来的紧密联系,一方面,一直为两地资本市场创造双赢局面,内地市场一方面借此不断扩大对外开放,吸引更多国际资金的参与;另一方面,香港市场亦把握着资本进出中国内地的机遇,发展成为面向世界的国际金融中心。

他透露:“今天在香港上市的内地企业已占整个市场市值的81%。”

对于许多内地企业而言,赴港上市不仅是融资行为,更是全球化战略的关键一步。

在朱正芹看来,随着中国制造业优势日益凸显,企业拓展海外市场的需求增加,也对资金有着更多需求。在此背景下,香港作为融资枢纽的地位进一步强化,成为企业国际化融资的理想选择。“前些年企业在国内发展,凭借境内资金即可满足需求,但现在向海外拓展的时候,境外资金的用途也多了,考虑到国际化融资的需要,香港绝对是一个非常理想的地点。”

“众多企业已充分认识到香港市场的优势。”朱正芹表示,“对许多A股公司而言,此前在港与赴欧上市尚需权衡,如今基于港股再融资更便捷、员工股权激励安排及上市后股份的管理和交易规则更具灵活性等因素,香港市场已成为企业必须认真考量的关键选项。”

根据招股书,宁德时代此次IPO 募资约九成将投向欧洲匈牙利项目一、二期建设, 10%用于营运资金及其他一般用途。即便这家电池巨头手握3000亿元现金,仍需更灵活的资本储备,支持海外产能扩张与技术研发,进一步巩固其在电池领域的全球龙头地位。

“港股上市意味着公司更广泛融入全球资本市场,也是公司推动全球零碳经济的新起点。”宁德时代创始人、董事长兼CEO曾毓群在上市致辞中表示。

“赴港上市目的是搭建国际供应链平台以支持海外业务的扩张,吸纳全球资本和人才。” 蜜雪冰城方面向记者表示,未来将进一步加快全球布局。

“我们认为港股IPO窗口期是中国企业走入国际市场的好时机,是成为国际化企业的‘验证’之站。”再度冲刺港交所的西安大医集团相关负责人说,在政策支持下,技术型、高成长企业估值空间被打开。在这种市场环境下,企业可借港股快速融资,在国际资本的帮助下打造全球化品牌。

财富效应不断传导,香港“超级联系人”的名片进一步被擦亮。

“今年港股市场打新赚钱效应有明显回升,新股上市首日破发率也远低于往年。再加上今年几只明星新股的表现火爆,这些趋势都给投资人和企业带来了信心。”张威说。

在他眼中,今年内地企业扎堆赴港上市且受到投资者追捧,离不开港股市场回报率的提升。从数据来看,2025年一季度,港股新上市公司平均回报率达18%,跑赢恒生指数,远超往年4%的回报率。

不过对企业而言,成功登陆港股并不意味着可以“一劳永逸”。

例如,部分备受机构看好的消费企业港股表现不及预期:调味品龙头海天味业6月19日上市首日即告破发;餐饮企业绿茶集团虽获317倍超额认购,但首日仍收跌12%。

根据统计数据,今年港股上市的43只新股中,27只首日收涨,3只持平,13只收跌,首日破发率为30.2%。以6月26日为例,同日上市的3只消费股表现分化明显:周六福上涨25%,圣贝拉上涨33%,而颖通控股则下跌16%。

“投资者更关注的是收益成长的稳定性和长期性,例如某些消费股的预期增长性受多重因素影响,对投资者来说缺少潜在吸引力。”香颂资本董事沈萌分析称。

此外,赴港上市仍需应对复杂的合规适配问题。

张威提醒,相比A股上市,港股虽然规则灵活,但维护成本更高——上市前要承担中介机构服务费(保荐人、律所、会计师事务所等),上市后每年还需承担数百万元的合规支出(含年审、法律咨询、财务顾问等)。对企业而言,若选择“A+H”双上市路径,需权衡港股估值普遍低于A股的现实,以及“资金成本更高”的市场特性。

香港国际金融中心“魅力值”越来越高 本刊记者 张燕I摄

强劲势头有望延续

随着系列利好政策落地实施、市场整体活跃度显著提升,港股市场释放出强劲的金融引力。

A股龙头公司赴港上市成为显著趋势。包括三花智控、海天味业、吉宏股份、恒瑞医药、宁德时代、钧达股份、赤峰黄金、顺丰控股、龙蟠科技、美的集团等在内的A股龙头已经先后赴港二次上市,搭建“A+H”双融资平台。

这一队伍目前还在壮大。安井食品、蓝思科技、牧原股份、韦尔股份等企业均有望在年内登陆港股市场。潍柴动力、三一重工、用友网络、埃斯顿、三只松鼠、新奥股份等A股公司均已递交港股上市申请。

“其实A+H或者是H+A都一样,就看当时哪里上市比较快,比较方便。”陈茂波表示,“我们也在和内地有关监管部门以及企业沟通,沟通非常密切,两个市场会双轮并进。”

“当前国内存在大量优质A股上市公司,其中不少企业正考虑赴港上市。”朱正芹说,基于现有审批节奏和市场环境,这一趋势预计将持续一段时间,当然各企业会根据自身业务需求和上市节奏作出不同选择,并非所有大型企业都会选择香港市场。

她提到,在具体操作层面,中资企业有多种选择进行国际化融资,部分企业选择分拆A股子公司上市。例如,阳光电源正积极探讨在德交所发行GDR,并且这些融资方式并不互斥,例如,韦尔股份(已更名豪威集团)虽已选择瑞士发行GDR,但最新公告显示其也将赴港上市,优质企业的再融资活动预计将日益活跃,并且形式也会越来越多样化。

在她看来,在未上市企业方面,以DeepSeek为代表的新兴科技企业,包括机器人等领域,以及新能源产业链中的潜在企业,消费公司都可能成为未来上市资源。

“中国庞大的经济体量和持续的创新能力,每年都会孕育一批新的创业企业,这些企业将陆续进入资本市场。”朱正芹说,同时产业链成熟的龙头企业可能选择分拆部分业务单独上市,这一模式在过去腾讯、京东、阿里等企业的发展过程中已有体现,预计未来仍将是重要的IPO来源。此外,从融资角度看,除了未上市公司的首次公开上市IPO融资外,还有越来越多的存量已上市公司将继续通过增发、可转质、可交换债以及不同产品组合等方式进行融资。

“A+H”双重上市带来的估值差异也成为市场关注焦点,部分个股的港股价格较A股溢价的现象引发关注。

陈茂波认为,这反映了国际投资者对内地科创企业非常感兴趣,优质企业会吸引资金蜂拥而至。

展望下半年,港股IPO市场有望延续强劲势头。

“我们看好下半年港股IPO市场表现。”王曙光表示,宏观与市场环境仍有利于港股市场的持续繁荣。从行业来看,不论是提供稳定回报的分红,还是作为结构性机会主线的新消费、AI、科技、创新药等领域的港股IPO及二级市场表现均可期待。同时,下半年仍有众多值得期待的明星IPO项目将启动发行,在市场表现及优质项目供给的正向循环促进作用下,港股新股发行节奏及良好的整体表现仍有望延续。

对于中概股回流,香港也“准备好了”。陈茂波说,(香港)证监会和港交所已做好准备,若在海外上市的中概股希望回流,必须让香港成为它们的首选上市地。