本刊记者 张燕

车过娘子关,太行山的轮廓便在暮色中愈发清晰。当车轮碾过阳泉郊区的柏油路,窗外连绵的山峦如黛色屏障,恍惚间仿佛能看到80余年前,这里炮声隆隆、旌旗猎猎的壮阔图景。

阳泉,这座位于太行山脉中段的城市,因百团大战而镌刻下永恒的红色印记。

1940年8月,八路军在华北地区发动了规模最大、持续时间最长的破袭战,史称“百团大战”,而阳泉正是这场战役的核心区域。带着对那段烽火岁月的崇敬,我走进了坐落于狮脑山巅的百团大战纪念馆。

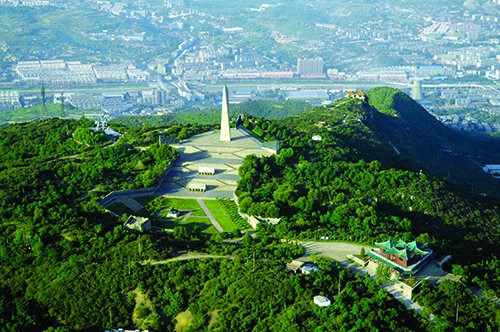

海拔1000多米的狮脑山主峰,这里是百团大战的主战场之一。阳泉市委宣传部I供图

百团大战纪念馆位于山西省阳泉市狮脑山顶峰,是中国唯一以百团大战为主题的纪念馆。张伟I摄

馆内展出470余幅图片、200余件实物、10余处场景,生动记录了百团大战的战役过程。张伟I摄

狮脑山“寻”战斗印记

从阳泉市区驱车向西南行驶5公里,狮脑山的轮廓便在苍翠的松林中浮现。山顶平台上,一座高40米的纪念碑如一把锋利的刺刀直插云霄。主碑正面,彭真同志题词的“战绩辉煌 永垂史册”显得格外醒目。

1940年夏秋之际,日本侵略者全面加强对我国的经济封锁、军事进攻和政治诱降,推行以“铁路为柱、公路为链、碉堡为锁”的“囚笼政策”,对我华北敌后抗日根据地进行分割和“扫荡”,企图摧毁华北各抗日根据地。

民族危亡之际,为粉碎日本侵略者的“囚笼政策”,争取华北战局更有利的发展,并影响全国抗战局势,八路军总部决定向华北日军占领的交通线和据点,发动大规模进攻。其中,从河北正定到山西太原的正太铁路,是日军在华北的重要战略运输线之一。阳泉位于正太铁路中段,而海拔1160米的狮脑山,正扼守着这座交通枢纽的制高点。

步入纪念馆大厅,一面弧形浮雕墙映入眼帘。上面镌刻着的八路军战士挥舞战旗、手握步枪、身背大刀,正向着硝烟弥漫的战场冲锋,青铜的肌理间仿佛还凝结着当年的热血与呐喊。

纪念馆内展出的图片有470余幅、实物200余件。一幅幅珍贵的历史图片,记录了百团大战的全过程。一件件斑驳的实物展品,承载着烽火岁月的温度。

展出的黑白照片里,八路军战士正肩扛炮筒冲向阵地,步枪锈迹斑斑,枪托上的裂痕纵横交错。玻璃展柜里,一截铁轨静静躺在那里,这正是当时正太铁路上拆下来的一小截铁轨。在它的旁边,一幅八路军战士和民兵协力掀翻火车铁轨的场景栩栩如生地再现。

战歌诉不屈精神

展厅深处,一处青石雕刻吸引了无数游客驻足。石雕的肌理仿如太行山的岩壁,粗糙的石面上嵌着一枚黄铜时钟,指针凝固在 1940年8 月20日22时整——那是百团大战正式打响的时刻。

幽暗的展厅里突然传来密集的枪炮声。眼前的场景瞬间被烽火点燃——这是用声光电与实景模型交织出的狮脑山鏖战现场:仿真的山体模型上,苍松翠柏间隐约可见战壕的轮廓,山腰处的碉堡正冒着红光,模拟日军射击的光束在岩壁上跳动。地面的震动装置随着炮声微微震颤,配合着环绕立体声,让人恍惚置身于战场。

这震撼的场景,正是80多年前那段八路军将士用血肉之躯铸就英雄史诗的复刻。

为掩护破袭,八路军第129师385旅两个团连夜占领狮脑山,靠吃黑豆、啃苞米、喝菜汤与日军鏖战7个昼夜,多次打退了日军的炮火及轮番轰炸,为百团大战第一阶段全面胜利立下首功。

“我前进,你们跟着我;我停止,你们推动我;我后退,你们枪毙我。”在百团大战纪念馆展厅的墙上,刻着这样一段话。这是抗日名将范子侠经常同部下讲的话。当时,他担任八路军第129师新编10旅旅长,负责正太铁路阳泉至寿阳段的破袭任务。一时之间,墙上的誓言与耳边的枪炮声、冲锋号声,共同凝成了那段历史里最滚烫的音符。

80余年岁月更迭,昔日震耳欲聋的枪炮声早已归于平静。作为百团大战的主战场之一,如今的狮脑山成为知名红色旅游景点,百团大战纪念碑、百团大战纪念馆等入选全国首批“爱国主义教育示范基地”、全国首批“国家国防教育示范基地”,向世人展示着伟大抗战精神。

“秋高气爽马壮人强,八路军华北打胜仗,百万雄兵齐出动,好似猛虎扑牛羊……”

在展厅结尾处,墙上的《百团大战胜利歌》歌词清晰可见。站在这里,耳畔是激昂的战歌,眼前是历史的遗迹,我心中感慨万千。那些在战火中冲锋陷阵的战士,那些为了胜利舍生取义的英雄,他们用热血和生命铸就了这段辉煌历史。

如今,硝烟散尽,国泰民安,伟大抗战精神如同巍峨的狮脑山,永远矗立在人们心中。