本刊记者 宋杰

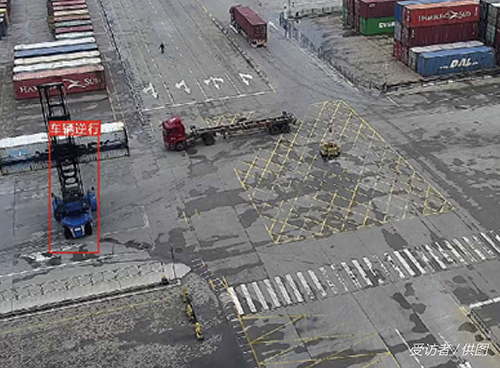

7月的南京港江北集装箱码头,集装箱卡车在码头主干道上来回穿梭,数个摄像头正将实时画面传输至20公里外南京港(集团)有限公司大楼内的大屏。车辆违章时,算法会自动标记记录,同步通报并完成后台闭环处理。这套高效运转的系统,正是中国联通元景大模型的典型应用场景之一。

“港口环境复杂,雨雪天考验视觉识别算法鲁棒性(指系统或方法在面临不确定性、干扰或参数变化时,仍能保持其核心功能和性能稳定的能力);场景种类多,涉及人、机、环境等,导致定制周期长、成本高。”中国联通数据科学与人工智能研究院首席科学家、联通数据智能有限公司副总经理廉士国点出现代港口运转的核心难题。

破局关键在于更智能的“眼”与“脑”。 人工智能尤其是大模型技术带来了新的生产力和解决方案。

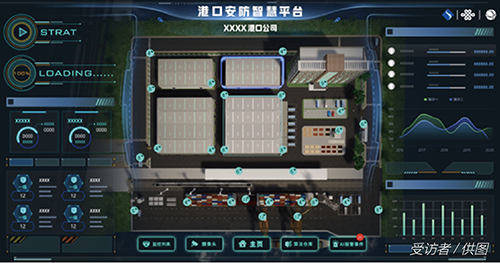

元景港口安防智慧平台界面 受访者|供图

浙江自贸试验区宁波片区 受访者|供图

港口装上AI“哨兵”

当前,港口安全监管面临诸多挑战。

联通数智工作人员告诉记者:“人工巡检就像在大海捞针,稍不留神就会漏掉设备老化、违规操作这些关键隐患。这种方式难以覆盖所有区域,且受主观因素影响易误判或遗漏隐患。”

“一旦脱离人工监控时段,码头起重机超载、船舶违规停靠等风险根本防不胜防。”工作人员补充说,缺乏24小时全天候监控与智能预警机制,导致超过80%的港口安全事故都是因未能及时发现和预警隐患所致。数据利用方面也存在瓶颈,港口虽积累大量视频监控数据,但利用率不足10%,且缺乏智能化分析手段,难以有效提取有价值信息辅助安全监管决策。

在南京港,AI技术的应用正悄然改变作业生态:30米高的龙门吊下,工人误入危险区域瞬间触发“岸桥关下站人预警”;拖轮机舱内,AI自动巡检精准捕捉设备异常;驾驶室摄像头识别到司机揉眼动作,“疲劳驾驶监测”即刻报警;流动机械作业区,未戴安全帽的工人靠近时,后台已能及时提醒。

这些实时干预的背后,联通元景大模型立了大功。其深度嵌入港口六大核心环节,覆盖集装箱码头、散货码头等17类场景的100多个算法模型,如同全天候在岗的“AI哨兵”。

南京港作为联通元景大模型在港口场景落地的首个重要“战场”,项目实施曾面临恶劣天气下视觉识别稳定性不足,以及多场景定制的高成本难题。

为攻克雨雪天气识别难关,廉士国带领团队扎根一线,带头攀爬30米龙门吊、登作业驳船。他们在暴雨中调试设备,在寒风中校准算法,采集了涵盖各类极端天气的海量作业数据。通过创造性地融合传统计算机视觉与深度学习技术,团队大幅提升了算法在复杂环境下的鲁棒性。

两座港口的实践验证了AI赋能的实效:

在南京港,联通元景大模型让码头作业综合效率提升近20%,每年节约监管人工成本约400万元,避免安全事故成本近千万元。

在江阴港,吊车驾驶室内高清摄像头配合36个AI算法,通过“5G+MEC”(5G 技术与多接入边缘计算的融合应用)网络实时分析驾驶行为,实现了2000余路摄像头覆盖14类作业场景,安全事件响应速度从小时级缩短至秒级。“以前靠老师傅盯监控,现在系统自动抓取疲劳打哈欠、接打电话等动作,10秒内推送告警到管理人员手机。”现场安全员介绍。

码头嵌入AI“决策脑”

6月中旬,在上海举行的世界移动通信大会上,记者看到,联通数智最新演示的“智能体”已具备近似人脑的决策体系。

这种进化使系统突破传统安防边界。当某码头出现吊具定位偏差时,系统在报警的同时启动三重响应:调度备用机械臂接管作业、触发周边设备安全距离监测、生成维修工单并同步至备件管理系统。

联通数智工作人员向记者介绍:“其核心技术依托于创新的大小模型协同机制:采用视觉&多模态大模型与CV小模型结合,大模型负责全局特征提取,小模型专注场景细节识别;通过‘精准初筛+深度复判’模式,既提升整体分析准确率,又加速新增场景冷启动效率。”

元景大模型智慧港口项目已实现市场化收入超1000万元,计划2026年完成区域规模化复制,拓展至工业通用场景,目标年营收突破2000万元并落地30家以上客户项目。

事实上,不只是联通数智在为智慧港口建设添砖加瓦,国内众多港口也在积极拥抱AI。

在宁波舟山港穿山港区,全新的“AI 智慧港”配载系统运用智能配载方案完成3000自然箱的配船方案,较人工配载平均可减少翻箱次数超30次,缩短龙门吊移机时间上千分钟;

在粤港澳大湾区智慧港口建设浪潮中,广州港粮通公司装卸系统全过程自动化升级改造项目让作业效率提升15%,整体生产效率提高20%,节约人力成本约74%,高温、粉尘等职业病以及机械故障发生风险降低至零;

辽港集团已将AI广泛应用于集装箱、散杂货、理货等业务领域,打造出“大窑湾·智慧港口2.0”、集装箱智能理货等多个成功的港口AI应用案例;

……

随着AI技术在国内港口的广泛应用,一个由数据定义效率、算法保障安全的时代正在加速到来。