本刊记者 石青川

柑橘黄龙病被称为“柑橘界的癌症”,这种病导致全球柑橘产业年均损失超百亿美元。今年4月,一支中国团队登上了《科学》杂志的封面,他们成功解析了“黄龙病”的致病核心。

柑橘是世界第一大水果,全球种植总面积可达1.59亿亩之多,总产量更是超过1.6亿吨。我国则是全球最大的柑橘产地,柑橘也是我国优势农产品之一。在长江以南的不少农业地区,柑橘都是当地的支柱产业。橙、柠檬、橘和西柚是最常见的柑橘类植物。

黄龙病问题的破解仅是我国在柑橘科研方面的冰山一角,在柑橘的基因解码方面,我国的科技水平正在大步迈进世界前列。

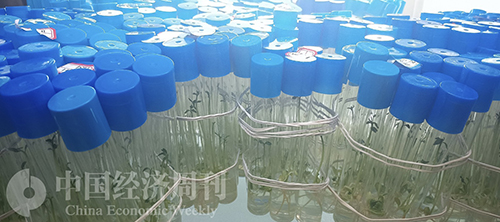

柑桔研究所里正在进行科学研究工作 本刊记者 石青川I摄

一年四季,想吃就吃

“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”这句苏轼的诗本是讲述11月份脐橙成熟时丰收的景象。但4月初的重庆市奉节县,脐橙也挂满了枝头。不少前来采摘的游客非常惊讶:“现在明明已经过了脐橙成熟的季节,会不会是加了‘科技与狠活儿’?”

“这是‘伦晚’,每年3—4月份上市,现在正是成熟的时节。”采摘园园主笑着解释,确实有科技,但却是农业育种的高科技。

就在去年8月份,西南大学柑研所柑桔资源与育种中心研究员江东因“优质晚熟柑橘新品种创制及推广应用”获了奖。

柑橘一直是我国的优势特色作物。但在20多年前,国内的柑橘大多以早、中熟品种为主,成熟期普遍集中在10-12月,集中上市导致价格不高,很容易引发卖果难问题。

“尤其是在重庆,中熟品种的成熟期常常遇上秋雨连绵、寡照天气,结出来的果子品质下降明显、腐烂率高、货架期短。”江东说,因此他展开了长达24年的研究,团队最终选取具有良好晚熟特性的“清见”做亲本骨干材料,将其与本土的椪柑开展杂交实验,培育出“大雅柑”品种,之后又不断优化培育出塔罗科新系、夏蜜柚等一大批晚熟柑橘品种,并在重庆推广种植。

这样的育种在持续进行。就在西南大学柑研所门口,有一棵一年四季都挂着柑橘的果树,研究所负责人说,上面嫁接了各种各样的品种,不同的季节有不同的品种成熟,这让这棵树无论何时都是硕果累累。

基因技术拼出 “百变” 品种

“这是我们培育的新苗,扩大应用后可以大幅提升果品品质和口感。”在位于重庆的中国农业科学院柑桔研究中心实验室内,各种玻璃器皿内摆放着许多刚培育出来的幼苗,离此不远的试验田果树枝头,则挂满黄澄澄的柑橘。它们都有可能成为下一个市场上的爆品。

据中心的研究人员介绍,他们已经用第三代基因测序技术破解了柠檬、脐橙等品种的完整基因组,像拆解磁力积木一般分析出每个基因模块的功能。

通过克隆20多个抗病相关基因,他们已经绘制出全球最完整的柑橘溃疡病分子调控网络图。这相当于给育种提供了导航,过去需要10年时间杂交选育的抗病品种,现在通过基因“芯片”与嫁接技术,可能只需要2~3年就能让新品带上天然疫苗出世。

研究人员一边切血橙一边介绍,更有想象空间的是,未来甚至可能按照应用需求产出新品种,比如根据人类健康需求定制功能型柑橘、根据制药需求定制陈皮专用品种等。

随着人们生活水平的提高,消费者对于柑橘品质的要求也越来越高,柑橘品种已经从单纯比拼甜度转向风味层次与营养成分的较量。例如,年轻人更喜欢容易剥皮的品种,老年群体则钟情香味浓郁的传统品种。

奉节县铁佛脐橙种植股份合作社理事长马后明透露,脐橙现在有早中晚之分,每一个时段成熟的脐橙都非常好吃,比如当下季节晚熟脐橙就非常甜。

从广为人知的砂糖桔、沃柑,到近年来备受瞩目的脆蜜金桔、爱媛等,柑橘的育种技术也在随着这些需求快速开拓。

柑橘更甜,生活也更甜

一颗像桔子一样的红色圆形水果摆在盘中,却不能直接剥开食用。重庆上田生态农业开发有限公司董事长熊晓梅告诉记者,尽管很像,但这并不是桔子,而是红柠檬,这是一种柠檬的新品种,香气比较特别,维生素含量更高。

这个品种也来源于中国农业科学院柑桔研究所。熊晓梅说:“当初去中国农业科学院柑桔研究所参观,看到红柠檬,工作人员说国内市场上还没有人卖这个品种。”有心的熊晓梅才将这个“稀奇”的红柠檬引入到自己的农业园中。

新品种的培育与推广并不容易,熊晓梅除了亲自对接市场渠道为红柠檬谋一个好销路外,还要头顶烈日亲自下田,尝试不同培植方式种出更优质的果子。她认为,优良的品种固然重要,科学的耕种方式同样要重视。

种植技术是不少农户关注的重点,马后明透露,由于农村劳动力减少,需要科技作为未来的发展方向,“我们现在使用了水肥一体化,轨道车运输脐橙和肥料,下一步准备购买无人机等机具,提高科技种植水平。”

有了优质的品种与种植技术后,熊晓梅会加大对果子的研究,“只有更了解这些水果,向市场推广时才更有方向,比如果实什么成分更多,适合哪些人群,果实中营养成分的含量是多少,更适合用什么方式食用等,都是我们果农需要下功夫的地方。”

一颗颗圆润的脐橙挂在枝头,不仅点缀了山野的风景,也代表着一家家果农幸福生活的期待。消费者惊叹“柑橘品种越来越多,口感越来越好,价格却一如既往地亲民”的背后,是农业科技的力量。