本刊记者 谢玮|新疆报道

是茫茫沙海,是曾经沧海,当飞机掠过塔里木盆地上空,舷窗外塔克拉玛干沙漠翻涌如金色海洋,昭示着这片土地的千年沧桑。

在南疆,疏勒、莎车、于田、焉耆等古风荡漾的地名清晰可见。这里曾是“使者相望于道,商旅不绝于途”的丝绸之路重镇所在。

新疆,地处古丝绸之路的核心地带,“世界四大文明”在此交融互鉴。我带着对丝路的无限遐想,踏上了这片烙印着文明交流印记的土地。

西域都护府博物馆内景 本刊记者 谢玮I摄

西域都护府博物馆中的高僧造像 本刊记者 谢玮I摄

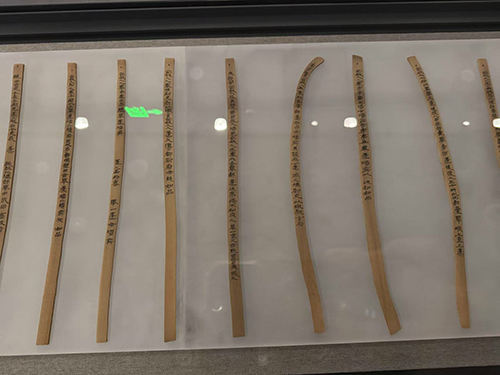

西域都护府博物馆展陈的简牍 本刊记者 谢玮I摄

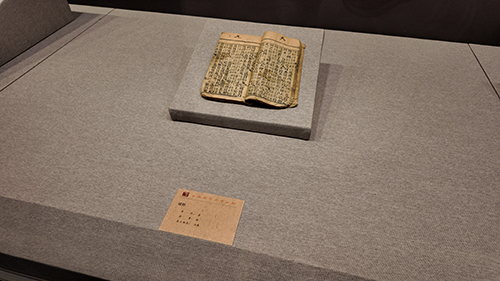

征集地区出土的 《诗经》 本刊记者 谢玮I摄

卓尔库特古城遗址沉浸式空间 本刊记者 谢玮I摄

卓尔库特古城的“见证”

轮台白杏甘甜可口,是广受欢迎的时令佳果。然而不广为人知的是,这片孕育甜蜜的土地,曾是西域都护府的所在地。

公元前60年,汉宣帝设立西域都护府,治所于乌垒城(今巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内),标志着新疆地区正式纳入中国版图。

寻找西域都护府的治所一直是学术界关注的重要课题。其中,奎玉克协海尔、卓尔库特两处古城遗址是探寻的重点。

从轮台县城出发向东南行进24公里,便到达了位于荒漠中的卓尔库特古城遗址。当我踏上贯穿古城遗址的木栈道,两旁茂密的芦苇随风摇曳。

荒漠地带怎么会有芦苇?西域都护府博物馆馆长唐羽岚给出了答案,古城附近两公里处,就有季节性河流克孜勒河。更关键的是,考古人员在古城西部和北部均发现了多处屯田痕迹,证实这里曾经水源丰沛,具备实施屯田的自然条件。

考古发现,卓尔库特古城采用内城、外城、高台三重城结构,这种形制在新疆及中亚地区较为罕见。其外城平面呈不规则椭圆形,周长约2200米。内城东墙中段增筑高台城址,平面近长方形,周长约360米。

北京大学考古文博学院教授陈凌认为,该遗址具备独特的三重城垣结构,并出土了大量汉代规制的建筑材料及珍贵文物,这些极具价值的考古成果充分证实,卓尔库特古城是汉晋时期塔里木盆地北缘等级最高的中心城址,也是西域都护府治所的关键遗存和重要地点。

“史料记载,西域都护府治所设置在乌垒城,与当时的乌垒城首领及其管理机构共用这座城址来执行公务。”唐羽岚说,遗址中发现了80~90厘米长的筑墙泥坯和官署区的朱漆立柱,就建筑规制和用材都显示出极高的规格。

这里出土了青铜器、骨器、石器、铁器、珠饰、五铢钱、陶器等各类遗物。其中用于占卜的“钻灼卜骨”,中原地区娱乐“骨博具”,以及饮食器具 “铜斗” 等文物,成为两汉时期西域与中原、河西地区交流交融的重要实证。

5月18日,在国际博物馆日当天,西域都护府博物馆在轮台正式开馆。这里精选463件(套)文物,首次系统展示了卓尔库特古城、奎玉克协海尔古城遗址等一系列重要考古成果。

博物馆以“悬旌万里”为主题,内部展陈分为“都护建府”“令行西域”“开辟遐方”“汉制垂范”“同心共筑”等部分。官印(如“李崇之印”“汉归义羌长印”)、简牍、钱币、古籍残卷……汇集在馆内的文物,从政治、经济、文化等多维度讲述着西域都护府的历史盛景。

“现代博物馆不仅要展示文物,更要注重参观体验。”展陈项目负责人阴怀伟认为,当下博物馆的展陈设计,不仅要满足文物的“展”,还要便于参观者的“览”。

数字技术为这座博物馆注入了全新活力。通过沉浸式实景还原、VR技术和数字沙盘等技术手段,配合实物展陈,让尘封的历史变得可触可感。

步入LED沉浸式展厅,龟兹乐舞跃然眼前。飞天伎乐翩跹起舞,琵琶箜篌余音绕梁,再现了“管弦伎乐,特善诸国”的丝路盛景。展陈还使用微缩模型与动态投影技术,生动再现丝路上的烽燧与驿站,营造出跨越千年的历史沉浸感。

克孜尔石窟中的壁画摹本 本刊记者 谢玮I摄

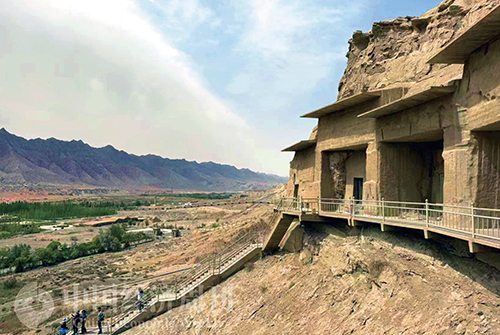

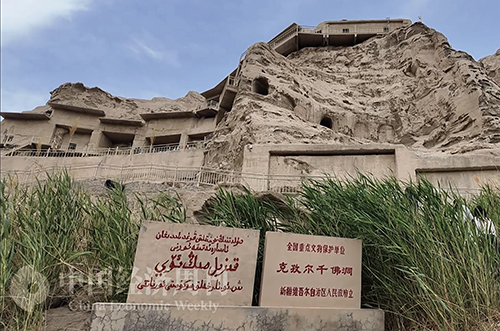

克孜尔石窟 本刊记者 谢玮I摄

鸠摩罗什的雕像 本刊记者 谢玮I摄

克孜尔石窟:古丝绸之路的万花筒

克孜尔石窟位于新疆阿克苏地区拜城县克孜尔乡东边的明屋塔格山崖上,前后延绵3公里。

这里曾是历史上繁荣千年的龟兹佛国所在。在石窟入口处,龟兹高僧鸠摩罗什的雕像安然静坐,默默见证着这片佛教圣地的千年沧桑。

克孜尔石窟开凿于约公元3世纪,现存4个窟区、349个洞窟,比敦煌莫高窟早300年。

步入多龛窟,券顶的“平棊顶”的装饰形制源自中原地区,原本用于宫殿建筑及佛寺佛座之上。这种极具中原特色的艺术风格,伴随着唐代僧侣的西迁步伐,在龟兹地区落地生根。壁画上的天人形象,具有强烈的三维空间感。讲解员介绍说,这是采用了“凹凸法”,又名 “天竺遗法”,通过色彩的深浅变化和线条的勾勒,营造出人物的立体感和空间感。

在32号窟,1400多年前的壁画原作令人赞叹。券顶的菱形格,以白、蓝、绿、黑(因氧化形成)等色彩绘而成,相间而列,形成独特的“龟兹风”。讲解员告诉我,每个菱格中都绘有独立完整的佛教故事,被称为“菱形故事画”。龟兹画师通过这种形式,在有限空间内巧妙浓缩了众多佛教经典。这些故事聚焦释迦牟尼生平,涵盖本生故事、因缘故事及佛传故事。菱格中重峦叠嶂、连绵起伏的山峦既构成自然背景,也象征着佛教圣山“须弥山”。

而龟兹画师创作使用的青金石与孔雀石颜料,是沿丝绸之路经万里辗转而来,价值相当于当时黄金的3~5倍。这些珍贵颜料的流通与使用,见证了丝绸之路上多元文明的交融。

令人痛心的是,19世纪末至20世纪初,克孜尔石窟遭受西方探险队人为破坏,许多洞窟损坏程度触目惊心:佛龛内空无一物,墙壁上只留下斑驳的凿痕,大量珍贵壁画流失海外。

佛教东传过程中,石窟艺术始终是不可替代的载体之一。

克孜尔石窟研究所副所长苗利辉认为,克孜尔石窟所代表的龟兹石窟艺术模式是中亚佛教艺术的高峰,它的洞窟形制、壁画题材和艺术风格曾对中国河西、北方地区早期石窟产生过影响。

壁画中天宫伎乐与飞天伎乐的形象,不仅生动再现了龟兹乐舞的独特魅力,也影响了敦煌等地的石窟艺术创作。

古丝绸之路为南疆留下了无数珍贵的文化遗产。

如今,当地正依托克孜尔石窟等珍贵遗产,大力发展文化旅游产业,龟兹文化则是其中重要的文化标签。其中所蕴含的“海纳百川”的气质,正是中华文明独特的精神标识——历经岁月变迁,始终以博大的胸怀,兼收并蓄、交融共进。