本刊调研组

4月25日,中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,强调“培育壮大新质生产力,打造一批新兴支柱产业”。在美国政府打着所谓“对等”旗号滥施关税,不遗余力对我实施全方位遏制打压的情况下,向“新”向“质”寻求更大突破,坚持做“难而正确”的事,具有特殊重要意义。

今年一季度,我国国内生产总值同比增长5.4%,其中,规模以上装备制造业同比增长10.9%,高技术制造业同比增长9.7%,光纤制造、航空航天相关设备制造、集成电路制造等行业增加值分别增长22.5%、22.4%、21.1%……一系列亮眼的数据引发广泛关注。背后,展现出新质生产力的加快培育,让我们面对外部环境挑战时更加从容。

中美博弈,科技竞争至为关键。中国始终保持“集中力量办好自己的事”的战略定力,以科技创新实现战略突围,把主动权牢牢掌握在自己手中。

历史经验表明,中国经济从来都是在应对挑战中锻造新优势。当传统增长路径遭遇“天花板”,需要以新质生产力开辟新赛道;当外部环境急剧变化的不确定性增强,需要以自身高质量发展的确定性加以应对。

面对美国毫无底线的遏制打压,自主创新、自立自强,以发展新质生产力推动中国经济高质量发展,是冲破外部封锁的必由之路。“没有闯不过的难关”。再难,这条路我们一定要蹚出来,也一定能蹚出来。

从 “卡脖子” 到 “多点突破”,科技创新开辟新赛道

从年初DeepSeek在全球人工智能领域脱颖而出,到蛇年春晚舞台上宇树机器人大秀舞姿,各地不断加大对创新的支持力度,人工智能、量子科技等前沿领域技术加快突破,新质生产力在实践中不断萌发、成长,展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。

外部压力越大,中国创新的反弹力越强。记者走访多家创新型企业了解到,美国多年的科技围堵虽然短期内给我们造成一定困难,但也激起了中国企业的志气和骨气,他们将自主创新当作“头等大事”,抓住国际市场重新洗牌的机遇,突破了国外多项科技垄断。

在无锡日联科技公司,记者看到,如同医院体检一样,X光一扫而过,便可扫出电子产品是否“健康”。

工业X射线被称作“工业医生”,广泛用于新能源汽车、集成电路、电子制造等工业产品检测。然而,这一装备的核心技术长期被日本滨松光子和美国赛默飞世尔垄断。“受国际局势影响,这两家外企对我国购买方多次调高售价、降低供货量,一些设备甚至供不应求,国内企业迫切需要国产化替代。”无锡日联科技公司董事长刘骏介绍。

国产化替代需求日益增大,成为自主创新的重要催化剂。2020年,日联科技公司攻克微米级微焦X射线源这一“卡脖子”技术,实现对70多个国家和地区的出口。在这背后,是十年磨一剑的战略定力,更是向科技创新要答案的正确航向。

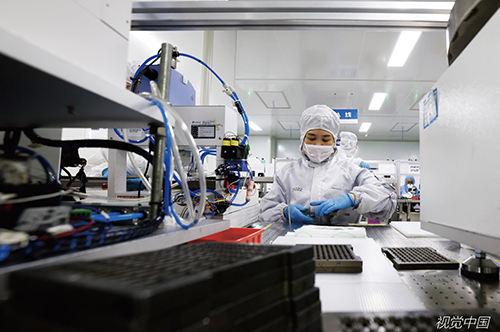

从遭围追堵截到自力更生再到多点突破,作为美国出手最早、封锁最严的关键产业之一,半导体产业的国产化之路坎坷而坚定。

“随着美国逐步收紧半导体出口,更换半导体加工设备关键零部件动辄要等半年之久,经常耽误生产。”广州奥松电子公司副总经理陈新准说。奥松电子组建专门团队,对质量流量控制器进行拆解和研发,经过两年多不懈努力,最终实现了技术突破。如今,奥松电子已能为国内半导体设备制造厂家提供这一核心部件,“原本进口的质量流量控制器价格要几万元一个,实现国产化替代后,价格降到了几千元,成本降低了至少90%”。

不只是奥松电子,华为与中芯国际联合研发的“堆叠芯片”技术突破7纳米等效性能,上海微电子28纳米浸没式光刻机国产化率达80%……这些突破不仅解决了“卡脖子”问题,更催生了高端芯片的国产化需求。国际半导体行业观察机构TechInsight报告显示,2023年中国半导体设备自给率为23.3%,今年有望突破30%,并在部分细分领域(如去胶设备、清洗设备)达到50%—90%。美国的围堵不仅没有摧毁中国半导体产业,反而让“中国芯”在突围战中锻炼得更加有力。

面对“卡脖子”,将基础研究和核心技术攻关作为重中之重,已成广大创新型企业和科研单位的共识。山东新华医疗器械公司负责人介绍,“2021—2023年公司研发投入分别达2.96亿元、4.01亿元和4.43亿元,每年新增重点技术创新项目上百项,持续推动现有业务的创新突破和新领域、新赛道业务的落地实施。”

国家统计局数据显示,从2020年到2024年,我国全社会研究与试验发展(R&D)经费从2.4万余亿元增长至3.6万余亿元,增幅达48.1%。从国际比较看,我国研发经费投入强度(2.68%)在世界主要国家中排名第12位,超过欧盟国家平均水平(2.11%),不断接近经济合作与发展组织(OECD)国家平均水平(2.73%)。

中国乐凯胶印版材成品库 受访者|供图

从 “跟跑” 到 “领跑”,双链融合催生新产业

科技创新链与产业创新链深度融合,推动科技成果转化为现实生产力,新兴产业和未来产业生机勃勃。

北京亦庄,泡桐大道。尽管1.2米的身高只能配上一双“小短腿”,但松延动力N2人形机器人跑起来却身形稳定、步伐扎实,憨态可掬的跑姿引得路边观众阵阵喝彩。

4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑,来自全国的20支人形机器人队伍参赛,得到全球科技界的高度关注。

将人形机器人从实验室搬到真实跑道,不仅是对各家产品的现场测评,更是对技术的一次查漏补缺。天工队发言人魏嘉星说:“为参加马拉松,我们攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力和复杂地形通过能力等。参赛过程中‘天工Ultra’的平均速度达到7.88公里/小时。”

目前,中国已站在全球人形机器人科创的潮头。摩根士丹利今年2月发布的《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》显示,过去5年,中国在人形机器人领域的专利申请数领跑全球,达5688项,远高于美国的1483项。广州里工实业有限公司CEO李卫铳说,“目前已有多款国产人形机器人进厂‘打工’,随着技术不断进步、市场持续扩大,未来将有更多应用场景涌现。”

“跟跑者”优化世界,“领跑者”改变世界。中国宏观经济研究院研究员杨宜勇表示,“发展新质生产力要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能。”从中国制造的“舒适区”到中国智造的“深水区”,尽管风险丛生,但越来越多中国企业正在做“难而正确”的事。

2024年2月,美国NBA“全明星周末”如期举行。与以往不同的是,单调的球场地板变成了炫酷的LED地板屏,不仅可以实时显示比赛数据、镜头回放、庆祝动画等,球员还可以佩戴跟踪设备与地板屏进行实时互动,给场内外观众带来全新的观赛体验。

而这一切,都起源于深圳公司艾比森的一场创新“豪赌”。

2007年,艾比森决定将公司1000多万元的流动资金全部用于研发和生产LED灯珠,以摆脱对美日供应商的依赖。“一旦赌输,公司可能崩盘。但如果不掌握核心技术,就会处处受制于人,不仅在价格谈判中毫无优势,连交货周期也无法保障。”艾比森董事长丁彦辉说。

正是选择了这条“从0到1”的路,让艾比森锻造过硬技术实力打进了高端市场,拥有了坚决回击美国科技霸凌的底气。2021年,艾比森打赢了胜诉率只有12%的美国337知识产权官司,这是中国LED企业对美国337调查和得州地区诉讼的首次胜利。

超前布局、科学谋划,为新质生产力的培育积蓄了澎湃势能。国家知识产权局数据显示,截至2024年底,我国战略性新兴产业有效发明专利量达134.9万件,同比增长15.7%。在全球新兴产业和未来产业的激烈竞争中,我们抢抓先机,处在有利位置。

从 “大而不强” 到 “全面升级”,传统产业迸发新活力

传统产业也蕴藏着新质生产力极大潜能。

作为制造业的基本盘、国民经济的压舱石,钢铁、轻工、纺织等传统制造业增加值占全部制造业的比重近80%。面对“大而不强”“全而不精”等问题,传统行业企业加速向高端化、智能化、绿色化转型升级,迸发出新的发展动能。

从胶卷时代到数码时代再到新材料时代,中国乐凯集团先后经历3次“创业”。曾经的“中国胶卷之王”,已从传统感光材料供应商转型为新材料系统服务商。

每一次迭代成功,靠的都是对前沿技术的敏锐嗅觉和“壮士断腕”的革新勇气。

“我们的数码时代结束了,新材料就是我们发展新质生产力的重要方向。”中国乐凯董事长侯景滨说。加速转型,让传统产品更具技术含量,“比如,我们最大的传统产品是印刷板材,通过技术迭代更新,省去了传统冲洗加工环节。这样一来,不仅产品更加环保、更有竞争力,成本也更加可控”。

世异则事异,事异则备变。传统产业企业转型升级时不我待,“看准了就抓紧干,能多干就多干一些”。

一根“丝”,原本用于做衣服,如今却应用到无人机、汽车等产品上。

在吉林化纤集团生产车间里,一束束白色原丝通过收丝机卷绕成筒,经过氧化、碳化等多道工序后,全身呈现出闪亮的黑色光泽。这便是被称为“新材料之王”的碳纤维。

据技术人员介绍,碳纤维是在腈纶工艺基础上创新出来的新型纤维,“我们发展碳纤维产业基地并非‘无中生有’,而是传统化纤产业的蝶变升级”。

吉林化纤利用生产腈纶纤维的成熟经验,经过多年研发攻关,打破了国外技术封锁,实现碳纤维的规模化量产。2023年,吉林化纤的碳纤维板块(原丝、碳丝)实现产量11.1万吨,同比增长38.3%,成为全球最大的碳纤维原丝生产基地、全国最大的碳丝生产基地。从传统走向前沿,“同样是卖丝,每吨碳丝的价格是人造丝的10倍左右”。

“向新而行”,传统产业“老树发新枝”。根据工信部等8部门联合印发的《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》,到2027年,我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升,工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,但并非一片坦途,还有很多艰难险阻摆在面前。对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安认为,当前我国创新体制机制仍不完善,人才培养和考核机制有待健全,部分传统行业企业绿色化转型较为滞后,一些新兴行业陷入“低端内卷”怪圈等,成为我国发展新质生产力的阻碍。破解难题,既要埋头苦干、拼命硬干,更要深化改革、持续创新。

应对风高浪急的挑战,必须集中精力办好自己的事,以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。李长安表示,中国经济正以新发展理念为引领,以新质生产力为引擎,在高质量发展的征途上踏出坚实足音。我们有信心、有勇气、有毅力,蹚出一条科技创新之路、新质生产力突破之路、高质量发展之路!

(《人民日报》记者段宗宝 本刊记者王红茹、张燕)