《中国经济周刊》首席评论员 钮文新

2019年9月,经济学家任泽平依据8月份数据提出:中国经济“拿掉猪肉是通缩”,并以此论证“需要降息了”。当时,另外一些经济学家质问,为什么要拿掉猪肉?难道猪肉价格大幅上涨不是通胀?等等,总之一句话:不许因为通缩而放松货币。当然,事后是因为疫情爆发,经济受到严重衰退的威胁,而迫使央行货币投放。不过,现在的情况已经发生了巨大变化,猪肉供给增加、价格回落之后,2020年11月,CPI同比增长率真就转为负值了。

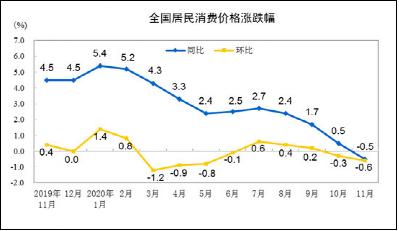

从国家统计局给出的走势图看,去年8月之后,CPI数据逐月回落,而刚刚公布的数据显示:2020年11月份,全国居民消费价格同比下降0.5%。其中,城市下降0.4%,农村下降0.8%;食品价格下降2.0%,非食品价格下降0.1%;消费品价格下降1.0%,服务价格上涨0.3%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%。1至11月,全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。

问题是:这是否属于通缩?央行要不要刺激货币增长?

我们认为,任泽平去年9月提出的“拿掉猪肉是通缩”的判断符合事实,当时确实应当适度放松货币予以应对。如果按照任泽平的建议去做,疫情期间的货币政策也不会显得非常被动,或者说,不必那么用力。但现在,事实已经摆在面前,按照定义,CPI负增长当然属于通缩,那货币政策又当如何是好?

从客观数据给出的情况下,有些数据依然属于“疫情下的非正常数据”。比如,除去食品价格之外的其他七大类价格“三涨一平三降”。其中我们看到“其他用品和服务”价格上涨2.5%,这与疫情过后,返程务工人数锐减有关;医疗保健价格上涨1.5%,这恐怕也有疫情过后医疗保健需求增加有关;另外,交通和通信价格下降3.9%、居住价格下降0.6%,这些可能都与疫情相关。尤其是交通价格下跌,估计与疫情导致旅差减少相关。

既然如此,货币政策一方面需要支撑经济继续恢复,从而促使因疫情跌落的需求尽快回升并使价格恢复正常;另一方面,鉴于因疫情跌落的需求不会因为货币投放而快速增长,所以不能采用过激的货币政策。

首先,我们反对“大水漫灌”式地过量投放货币,但这绝不意味着央行可以连“小水滴灌”都不去做,任由通缩发展。鉴于战“疫”期间央行已经释放了较多流动性,现在应当有所作为的是:不要踩刹车,也不要踩油门,让前期宽松货币的“子弹多飞一会”,从而“用时间换空间”,克服通缩带给经济的压力。

第二,在“不踩油门、也不踩刹车”的过程中,央行应当积极实施“等额收短放长”的基础货币操作,以此去谋求货币政策的“边际宽松”,并促使金融市场更多生成资本。事实上,这才是货币政策作为总量政策真正需要的“滴灌”措施。这种做法的实际意义在于:通过培育更多的长期金融资本,使金融更适宜、也能更好地为实体经济服务,并以此培育有效的经济增长动力,并从长期的角度克服通缩给经济带来的负面影响。

第三,过去,我们采用那种针对某个领域或经济某个方面的所谓“滴灌”,实际无效,反而会给银行带来大量坏账,增加了国家的金融风险。

总之,我们现在不能不用药,但又切忌“药力过猛”。更加适宜的方式是:尽快转变认识,通过货币政策改革的方式“等量收短放长”,在支持实体经济高质量创新发展的过程中,克服对通缩的负面影响。

责编:姚坤

(版权属《中国经济周刊》杂志社所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、摘编、链接、转贴或以其他方式使用。)