中国经济周刊—经济网讯 据央视网报道,近日,天津市第三中级人民法院审理了这样一个案件,70天的时间里,未成年人小刘将158万元全部打赏给了一名主播。

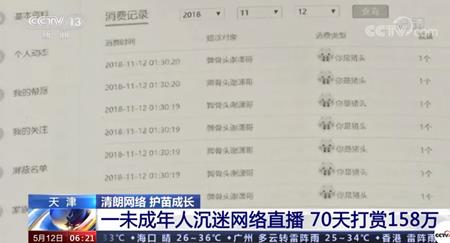

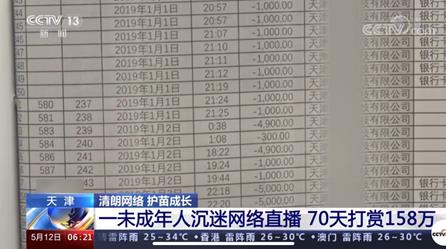

此案中的未成年人小刘初二辍学在家,父母让他在自家开设的蔬菜批发摊位负责收钱。忙于生计,父母很少会过问孩子的情况。晚上基本无事可做的小刘,很快被一家网络平台上的一名女主播吸引,打赏、致谢、单独表演、更多打赏。多次互动后,小刘沉迷其中、无法自拔。基本每天白天收的菜款,晚上就会打赏出去,有时每晚多达两三万元。直到两三个月后,被父母发现。

天津市第三中级人民法院法官田雷表示,这个案例体现了未成年人打赏的特点,时间固定、非常紧密而且毫不吝惜。他不知道自己的行为是什么样的,也不知道这些钱是干什么用的,就是图一时高兴。

随后,小刘父母多次联系平台说明情况,希望退还打赏的158万元。遭到拒绝后,小刘一家把直播平台告上法院。

田雷称,网络公司应该有一个事前、事中和事后的监管。因为在后台数据中,大数据的应用非常广泛,可以看到每个用户打赏的行为,它的一些规律、时间段和金额。特别在里面通过智能的方式,也许能发现未成年人掺杂在里面的情景。

最终经法院调解,直播平台全额返还小刘一家158万元。最高人民法院明确,未成年人未经其监护人同意,参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项,监护人请求网络服务提供返还款项的,人民法院应予支持。

国家网信办、全国扫黄打非工作小组等七个部门联合发布的《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》指出,严禁为未满16周岁的未成年人提供网络主播账号服务;不得接受未经其监护人同意的成年人充值打赏;对未成年人冒用成年人帐号打赏的,核查属实后须按规定办理退款。

全国“打黄扫非”工作小组办公室副局长高青云表示,为了推动网络护苗更有成效,下一步行动重点,就预防未成年人网络沉迷等问题,督促主要互联网平台,落实好青少年模式。聚焦未成年人经常接触的网络应用领域,开展专项整治,更有利地清除不良信息。

新媒体编辑:崔晓萌 实习生 张希敏