作为惠州基础教育改革的探路者,惠阳始终锚定培养担当民族复兴大任的时代新人目标,跳出“唯分数、唯升学”惯性,以本土资源为根、实践育人为本,探索“五育并举”新路径。该区将教育与本地传统产业、新兴科技、特色文化深度绑定,通过“师生六同”(师生共同回答为什么要读书;师生共同参与的弘扬惠阳红色文化、客家文化传承教育;师生共同营造的“尊师重教”和“孝老爱亲”德育氛围;师生共同参与的体育运动;师生共同培育的美育和科创兴趣;师生共同参与的劳动实践)机制,让知识学习与实践体验无缝衔接。如今在惠阳,科创教育点燃学生探索热情,音乐特色教学传承本土产业基因,小小讲解员激活文化生命力,三大教育实践已成为该区教育高质量发展的鲜明标识。

科创教育落地校园 从“玩”到“创”启智慧

随着科技的飞速发展,人工智能(AI)正以前所未有的速度改变着世界。日前,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合。在这股AI热潮中,惠阳区主动作为、积极响应,一系列人工智能+教育活动蓬勃开展。

日前,在示范学校之一的华南师范大学附属惠阳学校的创客室内,八年级学生刘梓萱手执遥控器,精准操控一架小型无人机,在模拟训练场中灵活穿越障碍,圆满完成老师布置的任务。她表示,参与学校的人工智能课程不仅提升了学习的专注力,也拓宽了她的科技视野。

学生在人工智能课堂上讨论研究。惠报全媒体记者哈鹏 摄

“加强科学教育,是提升学生科学素养的关键举措。”该校信息技术教师蔡丽萍介绍,为培养学生的科学素养与创新思维,她在课堂上鼓励学生大胆提问、动手实践,在探索中发现科学奥秘。

作为一所建校之初即确立科技教育为办学特色的学校,十年来,惠阳华附在硬件设施与师资建设上持续投入。截至目前,师生在区级以上各类科创比赛中屡创佳绩,累计获奖近3000人次,荣获14项国家专利。创客教室中满墙的奖牌与证书,无声见证着这所学校的科技“战绩”。

面对AI时代,该校持续探索科技与教育深度融合的路径。“新时代的青少年应当具备理解AI、运用AI工具的能力。”华南师范大学附属惠阳学校党委书记罗文雅说,科技不是教育的附加项,而是推动教育高质量发展的“核心引擎”。为此,学校专门开设人工智能课程,着力提升学生的创新创造能力。未来,学校计划再投入约500万元,搭建更完善的创新实践平台,助力学生全面发展。

今年,是惠阳教育落实区委区政府“人工智能+”系列战略部署之年,惠阳在全市率先推进人工智能教育落地校园,投入3500万元打造18所人工智能教育示范校,目前,所有示范校均实现教学设备全进驻、课程体系全覆盖。通过普及人工智能教育,孩子们感受先进科技成果、体验科学魅力,激发对于科技的兴趣及探索的热情。

今年,惠阳在全市率先推进人工智能教育落地。惠报全媒体记者哈鹏 摄

为保障教学质量,惠阳专门组织中小学骨干教师参与的人工智能教育专项培训,通过“平台使用+项目实操+课程设计”的进阶模式,培育专业化师资队伍。截至目前,全区已有29所青少年科学教育特色学校(其中省级3所、市级6所),18所惠州市中小学科技创新教育基地学校,1所广东省科学教育实验校。在第40届省青少年科技创新大赛中,惠阳斩获6项奖项、3个专项奖,综合成绩蝉联全市榜首。

音乐特色教学扎根课堂 吉他旋律伴学子成长

惠阳是全球规模最大的吉他产业基地,目前年生产吉他约450万把,产量占全国40%以上、全球1/5,尤克里里销量更占据全球80%的市场份额。自2018年起,该区便依托这一产业优势,在中小学推进音乐特色教学,将吉他、尤克里里教学纳入音乐课堂、课后服务、兴趣小组和社团活动。

左手按弦要轻一点,跟着节奏慢慢拨,咱们再来一遍《小星星》……” 在惠阳区淡水第六小学(下称 “淡水六小”)的音乐教室里,音乐教师罗文宝正耐心指导学生调整指法。教室里,30余名学生手抱彩色尤克里里,目光专注地跟着老师的指令弹奏,稚嫩的指尖在琴弦上跳跃,清脆的旋律回荡在校园里。

学生在吉他课堂上。惠报全媒体记者哈鹏 摄

作为淡水六小尤克里里教学的教师,罗文宝深耕该课程教学多年。谈及教学心得,他坦言“小学生年龄小,注意力容易分散,所以我会把课程设计得更接地气。比如从基础和弦入手,搭配《茉莉花》《童年》这些他们熟悉的儿歌,再用分组比赛、趣味闯关的方式调动兴趣。” 他说,乐器不仅教给他们技能,更帮他们找到了自信。

六年级学生兰珊珊是这门课的“忠实粉丝”。回想初学时的情景,她笑着说:“刚开始按弦手很疼,手指都红了,差点放弃。但老师一直鼓励我‘再坚持一下’,慢慢就找到了感觉。”如今,她已能熟练弹唱十余首歌曲,尤克里里成了她的“好朋友”:“写作业后弹一会儿,心情会变好;和同学合奏也更开心,现在还能表演给爷爷奶奶听。”

同样洋溢着琴声的,还有华南师范大学附属惠阳学校的课后服务课堂。学校将尤克里里纳入第二课堂和社团活动,每天课后,活动室里都聚集着不少“小琴手”。七年级学生刘诗颖练习尤克里里已有一年多,她感慨地说:“以前觉得音乐离自己很远,直到接触尤克里里才发现,我也能弹出动听的旋律。”

为保障吉他教育融入校园顺利推进,惠阳区持续组织中小学音乐教师参加专项弹奏培训,并定期举办区级中小学生吉他(尤克里里)展演,搭建交流展示平台。各学校也积极拓展教学路径:除将乐器融入日常课堂与社团活动外,还结合六一儿童节、校园艺术节等节点,举办校级比赛与弹唱会;部分学校更与区吉他协会合作,组建“校园吉他乐队”,参与“吉他音乐广场”“百姓欢乐舞台”等公益活动,让学生在实践中锻炼成长。

丰硕的耕耘换来了亮眼的成果。淡水六小、惠阳华附的尤克里里队伍先后参加惠州市中小学艺术展演,均获市级三等奖;惠阳区教师吉他队也在惠州市中小学教师艺术展演中斩获三等奖,校园吉他教育的影响力持续扩大。

如今,音乐特色教学已在惠阳全区铺开。各学校借助艺术节、春节晚会等平台,广泛开展吉他比赛与展演,并组织学生走出校园、走上公益舞台,实现从课堂学习到社会实践的跨越,真正让音乐融入成长,让琴声启迪心灵。

小小讲解员“声”入人心 文化故事“看得见、听得懂”

“大家看,这就是麒麟,它头上有两只角,象征吉祥和力量……”在沙田镇麒麟文化馆,东澳小学学生张嘉丽正为游客讲解展品。作为非遗舞麒麟小小讲解员,她不仅能熟练介绍麒麟文化历史,还会演示体育课上学的沙田麒麟操,让游客直观感受非遗魅力。

惠阳沙田东澳小学讲解员张嘉丽介绍沙田镇麒麟文化。惠报全媒体记者赖华海 摄

“以前觉得非遗离我们很远,现在能把麒麟故事讲给大家听,特别骄傲!”张嘉丽说,学校还把舞麒麟融入各科教学:美术课设计麒麟文创、语文课写麒麟故事、数学课用麒麟招式队形算方位,让传统文化“走进”日常课堂。

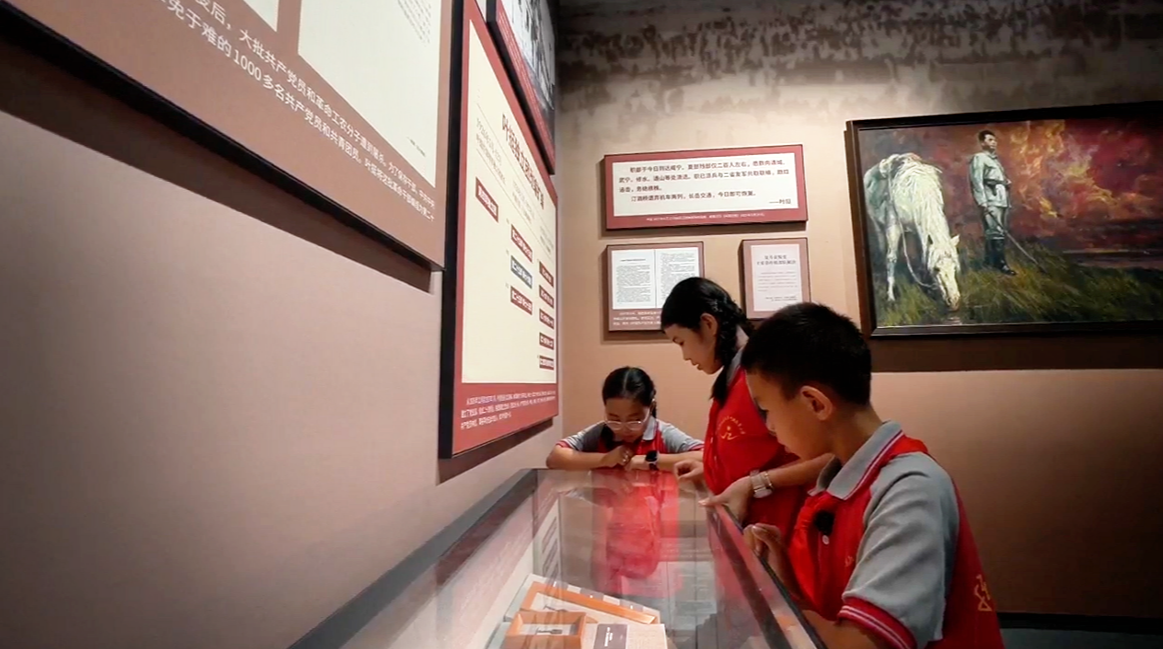

在惠阳,像张嘉丽这样的小小讲解员还有很多。他们活跃在叶挺将军纪念园、良井圩镇客厅、麒麟文化馆等场所,用童声讲活红色历史与非遗文化。

惠阳叶挺红军小学的小小讲解员也是其中的代表,这支队伍通过老师选拔、学长带教,每周进行体态、声音、实地宣讲培训。队员陈哲毅告诉记者,为了讲好叶挺将军的故事,他不仅查阅史料,还观看红色电影,把历史知识转化为生动语言。“以前背历史就像记‘顺口溜’,现在知道将军在监狱里还坚持写《囚歌》,才明白‘勇敢’不是嘴上说的。”

惠阳叶挺红军小学学生参观叶挺将军纪念园。惠报全媒体记者赖华海 摄

惠阳叶挺红军小学学生叶芯分享说,她做讲解员最大的收获是知道了好多将军的“小秘密”,比如叶挺将军小时候特别爱帮邻居干活,还会保护比他小的小朋友。“原来英雄小时候也和我们一样可爱。现在我跟同学聊红色历史,他们经常说‘哇,原来这么有意思。’然后我也更爱讲了。”

小小讲解员不仅解决了文化场所传播活力不足的问题,还让青少年在实践中提升能力、涵养家国情怀。“作为讲解员,我觉得肩上多了一份传承的责任。这份责任不仅仅是把故事讲好,更是把红色基因传承下去。”惠阳叶挺红军中学的讲解员叶淦春说,通过她和其他同学的讲解,同学们能更好地理解叶挺精神,她也在讲解过程中不但提升自我。

惠阳叶挺红军中学讲解员叶淦春在讲解中。惠报全媒体记者赖华海 摄

锚定五育破“五唯” 本土资源育新人

从科创实验室的代码敲击声,到音乐教室的悠扬琴声,再到文化场所的童声讲解,惠阳区以三大教育实践为抓手,走出了一条立足本土资源,把科技、产业、文化优势转化为教育优势:科创教育对应“智育”,培养创新能力;音乐特色教学对应“美育”,提升审美素养;小小讲解员实践对应“德育”,传承文化基因。

同时,该区还通过“分阶段、一体化”设计,让五育并举贯穿小学到高中,形成循序渐进的育人体系。在这里,“五育并举”不再是口号,破“五唯”也具象为学生眼中的光、手中的琴和口中的故事。

惠阳区教育局有关负责人表示,下一步,惠阳将继续深化科创教育与本地人工智能产业的联动,扩大音乐特色教学覆盖面,完善小小讲解员培养机制,让更多学生在实践中成长,为惠州建设教育强市贡献惠阳力量。

文 惠州日报记者许文昌 范文燕 通讯员陈传德